Lagerfeuer

2-7-1 (3-121)

II. Jg. Lf. Nr. 7 Matsuyama, Sonntag, den 18. Februar 1917

Meine Erlebnisse als Pionier

bei der Verteidigung Tsingtaus.

Die Pionierkompagnie hatte zu Beginn des Krieges noch nicht einmal die Stärke einer heimischen Friedenskompagnie. 3 Offiziere, 15 Unteroffiziere und 100 Mann zählte das Häuflein; dazu kamen im Laufe des Monats August noch etwa 50 Mann Landwehr und Landsturm, die ihre aktive Dienstzeit in der Heimat zum Teil bei einem Pionier-Bataillon, zum Teil aber auch bei einem Eisenbahnregiment ab¬ge-leistet hatten. Obwohl diese Leute schon viele Jahre den bunten Rock ausgezogen hatten, und mit den neuen technischen Hilfsmitteln nicht mehr ganz vertraut waren, fanden sie sich doch bald in ihrem neuen Wirkungskreise zurecht; auch hier half der gute Wille und das Interesse an der guten Sache über manche Schwierig¬keit hinweg.

Gleich in den ersten Tagen des August wurden wir auf die ganze innere Vertei-digungslinie verteilt, um die Armierung zu vervollständigen, bezw. die vorhandenen Stellungen noch zu verstärken.

Meine erste Tätigkeit war, auf dem höchsten Punkt von I.W.1 mit etwa 20 Mann eine Infanteriestellung mit Mashinengewehrständen anzulegen. Da man damals, also vor dem 15. August, einen Angriff auf unser schönes Tsingtau noch für ausgeschlossen hielt, war von Seiten der Fortifikation über unsere „Wühlerei“ manche scharfe Bemerkung zu hören, da ja jedes Gräschen bei so einer fortifikatorischen Anlage zu schonen ist. Das wurde jedoch nach dem japanischen Ultimatum alles anders, und im Verlauf der späteren Arbeiten konnte man sich schon

2-7-1 (3-121)

etwas freier auf den so sorgfältig gehüteten Anlagen bewegen.

Am 23. August begann das Minenlegen im Vorgelände. Wer in Tsingtau in den früheren Jahren schon einmal als Angreifer eine Festungskriegsübung mitmachte, wird sich noch recht gut erinnern, daß gerade die Rawinen im Vorgelände einen idealen Schutz boten. Diesen Vorteil durften wir den Japanern nicht so ohne weiteres überlassen. Zum Einebnen, was natürlich das beste gewesen wäre, war keine Zeit mehr; es blieb uns nur die eine Möglichkeit, diese Schluchten mit Minen der verschiedensten Art zu verseuchen. Dem Gelände und der Lage angepaßt, wurden Beobachtungs-, Tret-, und Stolperminen verlegt.

Meine Tätigkeit begann wieder vor I.W.1. Schon am zweiten Abend kam die Nachricht, daß ein japanisches Geschwader seinen Heimathafen verlassen habe und nach Süden abgedampft sei. Daraufhin wurden die verlegten Minen sofort scharf gemacht; da man eine Landung in der Schatzykou-Bucht vermutete. In der folgenden Nacht wurde die Besatzung von I.W.1. durch eine kolossale Explosion etwas unsanft aus dem Schlafe geweckt. Da von uns Patrouillen außerhalb waren, befürchtete man, daß ein Mann sich in ein Minenfeld verirrt habe – oder sollten vielleicht schon Spione ihre Tätigkeit begonnen haben? Eine zweite Patrouille wurde ausgeschickt und stellte fest, daß ein Hund einer Tretmine zu nahe kam und sie zur Explosion brachte. Ein Bein war alles, was von diesem Tier noch übrig blieb. Obwohl den Chinesen das Betreten der Rawinen verboten war und sie auch den Grund dieses Verbotes kannten, konnten es einzelne doch nicht unterlassen, die gefährlichen Plätze zu betreten; so mußte

2-7-3 (3-123)

mancher vonunseren damaligen „Landsleuten“ seinen Leichtsinn mit dem Leben bezahlen.

Leider setzte Anfangs September ein ungewöhnlich starker Regen ein, der alle Flüsse überschwemmte und auch die Rawinen, also unsere Minenfelder unter Wasser setzte. Uns sollte es bald klar werden, daß der größte Teil unserer Arbeit umsonst getan war. Als das Wetter endlich ausgetobt hatte, lag über unsern so mühselig verlegten Minen 20 - 30cm Sand. Besonders vor I.W.3 sah es ganz übel aus. Wir dachten mit Schrecken der Dinge, die da kommen sollten; wir sollten jedoch nicht lange im Unklaren sein: Sollte die ganze Arbeit umsonst sein? sollte die ganze schöne Sprengmunition ihren Zweck nicht erfüllen? nein, das darf nicht sein, also jede einzelne Mine aufsuchen, ausgraben und neu verlegen! Heute läuft es einem noch kalt über den Rücken, wenn man an diese Arbeit nur denkt. Sollte man sich von seiner eigenen Arbeit ins Jenseits befördern lassen! Das Befördern war ja der Zweck dieser Dinger, aber diese „Himmelfahrt“ wollten wir gerne den Japanern überlassen.

Ein Pionierunteroffizier, der der Besatzung von I.W.3 zugeteilt war, wollte in seinem Diensteifer sofort nach dem Regen das Minenfeld vor seinem Werke in Ordnung bringen. Er bewaffnete sich zu diesem Zwecke mit dem nötigen Hand-werkszeug und kroch auf allen Vieren nach der Stelle, wo er eine Mine vermutete. Bald fand er auch einen Stolperdraht, der mit der Zündung verbunden war. Das Weiterkriechen war jetzt schon mit Schwierigkeiten oder besser gesagt mit Lebensgefahr verbunden, da der Draht von Reisig und Grasbüscheln so straff gezogen war, daß eine

2-7-4 (3-124)

unvorsichtige Bewegung, ja vielleicht ein Windstoß schon genügte, die Mine zu entzünden. Dessen ungeachtet, aber mit noch größerer Vorsicht rückte er der Mine näher auf den Leib, als er plötzlich den Schlagzünder vor sich sah, an dem der Vorstecker (Sicherung) fast herausgerissen war. Vor Schreck entfiel das Hand-werks¬zeug seinen Händen, er erbläßte und noch vorsichtiger, als er gekommen war, brachte er sich in Sicherheit. Das Handwerkszeug fanden wir später an der gefährlichen Stelle, und es gelang ohne Unfall die Mine wieder in Ordnung zu bringen.

Wenige Tage darauf bekam ich den Auftrag, das Minenfeld vor I.W.3 für die Japaner wieder „empfangsfähig“ zu machen. Mit Sergt. Klaus und 6 Pionieren machte ich mich an die Arbeit. Drei Tage arbeiteten wir, bis wir endlich die letzten Minen erreichten, und freuten uns schon, bald diese Arbeit hinter uns zu haben. An der vorletzten Mine machte ich mit 2 Mann die Maskierung, Sergt. Klaus tat dasselbe an der letzten; die übrigen Leute hatte ich schon an die Gewehre ge¬schickt, als plötzlich eine Detonation erfolgte, die uns drei zu Boden riß – die Mine, an der Klaus gearbeitet hatte, war durch unbekannte Umstände explodiert. Klaus wurde in hohem Bogen etwa 60 Schritt weit geschleudert, wo wir ihn als leblose Masse wiederfanden. Zwei Tage später mußte der Gefr. Sommer vor I.W.2 bei derselben Arbeit sein Leben lassen. Leutnant der Landwehr R. hatte dagegen mehr Glück. Er trat auf eine verschwemmte Tretmine, die wegen Mangel an Dynamit mit chinesischem Schwarzpulver geladen war, das durch die Nässe zu sehr gelitten hatte, so daß es nicht mehr zündete.

2-7-5 (3-125)

In der letzten Hälfte des September bauten wir Aufnahmestellungen auf dem Kuschan. Am Fuße des Berges zog sich ein Drahthindernis entlang über den Bahndamm bis ins Meer; die Rawinen davor wurden ebenfalls wieder mit selbst-tätigen Minen ausgelegt. Bei den Grabarbeiten hatten wir über 100 Chinesen beschäftigt. Eines Tages kreiste über uns ein feindlicher Flieger. Diese Situation fanden die schlitzäugigen Helden höchst ungemütlich und mit großem Geschrei stoben sie nach allen Himmelsrichtungen auseinander. Einer kam jedoch dem Minenfeld zu nahe und verfing sich an den äußeren Enden eines Stolperdrahtes; die Mine ging los und schleuderte den Ausreißer in hohem Bogen an die Böschung, wo er einige Minuten regungslos liegen blieb. Wir wollten unseren Augen nicht trauen, als er sich plötzlich langsam erhob, sich von oben bis unten befühlte, bis er dann merkte, daß seine kostbaren Knochen noch alle an der richtigen Stelle saßen. Mit ganz verstörtem Gesicht kam er auf uns zu und brüllte: „Masta, Masta ganz chaula, nicks kaputt“.

Wir hattenunsere Arbeit noch nicht ganz beendet, als wir am 28. September von der Übermacht nach den Werken zurückgedrängt wurden. Einen Teil unseres Handwerkszeuges mußten wir dem Feind zurücklassen, und hatten nur noch Zeit, das Bahngeleise an mehreren Stellen zu zerstören.

Nachdem meine Kompagnie an die Infanterie-Werke und an die verschiedenen Zündstellen Offziere und Mannschaften abgegeben hatte, wurde dem Rest der Kompagnie die Stellung zwischen I.W.2 und 3 zur Verteidigung angewiesen. Der gedeckte Weg wurde sofort

2-7-6 (3-126)

zur Verteidigung eingerichtet; Beobachtungsunterstände, sowie ein Telephonstand wurde eingebaut. Auf dem Glacis zwischen Haupthindernis und dem gedeckten Weg wurden drei Gruppen Beobachtungsminen verlegt. Von Mitte Oktober ab wurde die Kompagnie in den Kellerräumen der Moltkekaserne einquartiert. Um vom Feinde ungesehen in unsere Stellung zu gelangen, legten wir von der Kaserne bis zur Stellung einen gedeckten Weg an. Als jedoch die Besatzung der Haubitzbatterie am 3. November die Stellung aufgab und mit ihren Haubitzen abgezogen war, bezogen wir die für uns so günstige, nur etwa 200m hinter unserer Stellung gelegene Batterie.

Wie gut die Japaner über die Festungsanlagen orientiert waren, zeigt die Beschießung von der Landseite am 28. Oktober. Bei Tagesgrauen setzte das Feuer ein und die Haubitzbatterie wurde mit starkem Kaliber beschossen. Die ersten Schüsse schlugen etwa 20m hinter der Batterie ein, dann fiel aber Schuß auf Schuß genau in die Geschützstände hinein, bis die dünnen Betonwände zerstört waren. Die Geschütze wurden noch im letzten Moment weggeschafft, so daß der Materialschaden verhältnismäßig gering war.

Während der Beschießung hatte unsere Stellung sehr unter dem feindlichen Artilleriefeuer zu leiden und es mußte des Nachts immer wieder aufgebaut werden, was tagsüber zerstört wurde. Die Leitungs- und Telephondrähte waren fast immer zerschossen. Da die Japaner sich schon bis zur weißen Mauer herangearbeitet hatten, war das Ausbessern dieser Drähte schon schwieriger, aber es gelang immer wieder, ohne den Feind auf uns aufmerksam zu machen.

2-7-7 (3-127)

Vor den Gewehrmündungen des Gegners kann man ja so unauffällig und geräusch-los arbeiten, daß man sich nach den Erfahrungen der Friedensübungen oft darüber wundern mußte. Der Selbsterhaltungstrieb entwickelt ungeahnte Geschicklichkeit.

In der Nacht vom 5. auf den 6. November hatteich mit meinem Zuge Wache bezw. Wiederherstellungsarbeiten. Die Artillerie schoß in dieser Nacht nur sehr wenig. Zu sehen war vom Feinde nichts, dagegen konnten wir hören, daß er fleißig beim Schanzen war. Bei Tagesgrauen setzte das feindliche Artilleriefeuer wieder sehr stark ein, die Infanteriewerke wurden förmlich von Granaten und Schrapnells eingedeckt, und wir waren alle der Ansicht, daß da kein lebendes Wesen sich mehr aufhalten könne. Unsere Stellung wurde nur wenig durch dieses Feuer belästigt, so konnten wir das grausig schöne Schauspiel aus aller nächster Nähe betrachten.

Nachdem es heller geworden war, konnten wir sehen, daß die feindlichen Pioniere Sturmgerät in die vorderste Stellung brachten. Diese Beobachtung meldete ich telephonisch dem Kommandeur des mittleren Abschnitts, Major Kleemann. Da von andern Stellen ebenfalls diese Meldungen eintrafen, hielt man den Sturm an diesem Morgen schon für wahrscheinlich, wir konnten daher nicht abgelöst werden und sollten den ganzen Tag in der Stellung bleiben. Die japanischen Soldaten bewegten sich, durch ihr eigenes Artilleriefeuer aufs beste gedeckt, sehr frei im Vorgelände. Unsere Artillerie schoß ja jetzt nur noch vereinzelt und die Infanterie in den Werken durfte es nicht wagen, den Kopf herauszustrecken,

2-7-8 (3-128)

sonst wäre zum Sturm selbst von der geringen Besatzung kein Mann übrig geblieben. Dagegen war es für uns ein Schützenfest, den auf geringe Entfernung arbeitenden Feind unter Feuer zu nehmen. Beim Holztransport, wo meist zwei Mann einen Balken trugen, brach nicht selten einer unter unserem Feuer zusam-men und riß den Kameraden mit zu Boden. Einer wagte es sogar, im freien Gelände eine Arbeit zu verrichten, die man gewöhnlich an einem gemütlichen Ort zu erledigen pflegt. Diese Herausforderung war doch zu stark und meine Pioniere konnten den Zeigefinger da nicht länger gerade halten. Getroffen brach er zusam-men und wurde später von einem andern, der zu der Stelle kroch, in den Graben zurückgezogen. Zu Hause an der Westfront hat man zu derlei Verrichtungen auf beiden Seiten gewisse Abmachungen getroffen, um bei dieser Arbeit nicht gestört zu werden; bei uns ging diese Organisation noch nicht so weit. Ein Beobachter von I.W.3 hatte wohl seinen Kopf zu weit hinausgestreckt, sofort kamen dicht hinter der weißen Mauer 6 – 8 gelbe Gesichter zum Vorschein, die den Mann unter Feuer nahmen. Unser Entschluß war schnell gefaßt, unsere Schüsse krachten und von den Japanern war nichts mehr zu sehen. Etwas später kam an derselben Stelle vorsichtig wieder ein Kopf hoch. Mit einem Glase suchte er das I.W. ab; uns wür¬digte er keines Blickes – also wir waren nicht entdeckt.

Eine halbe Stunde später, etwa um 10 Uhr wurde auch unsere Stellung sehr stark mit Granaten und Schrapnells bedacht, sodaß es in den Unterständen, die nur 50 cm hoch mit Erde bedeckt waren, recht ungemütlich wurde, besonders da wir große Mengen Sprengmunition und

2-7-9 (3-129)

Handgranaten noch beherbergten. Einem Treffer in so einem Unterstand, wäre die der andern Seite erwünschte Wirkung sicher nicht versagt geblieben. Auf meine Bitte erlaubte der Abschnitts-Kommandeur, den Zug nach der Haubitzbatterie zurückzunehmen, während ich mit einem Unteroffizier und 6 Mann zurückblieb. Der Erfolg der Beschießung war, wie auch an den vorhergegangenen Tagen, der übliche Sachschaden, der in der folgenden Nacht wieder ausgebessert wurde. Um 6 Uhr abends wurden wir vom Zug Rotkegel abgelöst und konnten uns bis 9 Uhr erholen.

Nach den Artillerievorbereitungen der letzten Tage erwartete man den Sturm mit Bestimmtheit in der kommenden Nacht. Die weiße Mauer war an verschiedenen Stellen schon eingerissen und Rampen angelegt, das Drahthindernis zeigte eben¬falls bedenkliche Lücken, die von uns nicht mehr ausgebessert werden konnten.

Um 9 Uhr begab sich mein Zug wieder in seine Unterstände dicht hinter der Stellung, um sofort verwendungsbereit zu sein. Um diese Zeit hatte das Feuer ganz aufgehört, es herrschte geradezu eine unheimliche Stille – die Ruhe vor dem Sturm.

Jetzt befahl der Kompagnieführer, Oberleutnant Charriere sein 3 Zugführer und den Offizier vom Maschinengewehrzug zu sich in seinen Unterstand und besprach mit uns die Lage. Zum Schluß der Besprechung meinte unser Führer: „So meine Herren, jetzt kennen Sie meine Ansicht und wenn ich falle, so werden Sie auch ohne mich zu handeln wissen.“ Bevor wir auseinandergingen, wurde noch einigen Flaschen Sekt der Hals gebrochen und auf Wiedersehen in dieser oder in der andern Welt

2-7-10 (3-130)

angestoßen. Leider sollten wir unsern Führer nur zu bald verlieren.

Um 11 Uhr nachts wurde mein Zug in Stellung befohlen, um die Japaner von der weißen Mauer zu vertreiben, wo sie schon wieder dabei waren, diese einzu¬reißen, auch im Drahthindernis sah man dunkle Gestalten. Für jeden Mann war eine Stahlblende vorgesehen, die jetzt auf die Feuerlinie gestellt wurde, und sich auch aufs beste bewährt hat. Wir konnten die Aufschläge der feindlichen Geschosse hören, dazu die witzigen Bemerkungen der Leute: „Uns kann kener“ usw. Als aber dann das Artilleriefeuer einsetzte, da konnten sie uns doch. Etwa um 12.30 Uhr, für diese Zeitangabe kann ich mich jedoch nicht verbürgen, bekam ich die Mel¬dung, daß der Kompagnieführer schwer verwundet sei. Er bekam einen Schuß in den Unterleib und starb am nächsten Tag. Dieser Verlust traf uns alle schwer, da wir gerade jetzt unsern schneidigen und umsichtigen Führer nicht gerne vermißten. Leutnant der Landwehr Rotkegel übernahm die Kompagnie. Jetzt bekamen wir auch starkes Infanteriefeuer von der linken Flanke, also aus der Richtung von I.W.3 her. Ein Mann wurde an der linken Schulter verwundet. Mein Zug bildete den linken Flügelzug der Kompagnie. Ich bekam Befehl zurückzugehen und den Zug hinter I.W.3 in Stellung zu bringen, sodaß wir den Feind wieder vor uns hatten. Da mein Zug nur 46 Mann stark war, war die Lage hier nicht gerade sehr rosig, beson-ders da ich rechts und links ohne Anschluß war. Zum Glück schossen aber die Japaner im allgemeinen zu hoch, was wohl

2-7-11 (3-131)

dem übermäßigen Sake-Genuß zuzuschreiben ist. An Verlust hatten wir hier 1 Unteroffizier und 3 Mann. Auf Befehl von Major Kleemann mußten wir etwa um 3 Uhr die Stellung räumen und teilweise den Annäherungsweg zwischen Haubitz-batterie und gedecktem Weg, bezw. diesen Weg selbst besetzen. Hier fand ich noch den ersten Zug und Oberleutnant Rogalla mit zwei Maschinengewehren. Das Artilleriefeuer war hier stärker als in der vorigen Stellung, dazu kam noch das für uns bis dahin ungewohnte Minenwerferfeuer, das wir an manchen gräßlichen Verwundungen in unsern Reihen erkennen mußten. Als endlich der junge Tag graute, sahen wir plötzlich, daß hinter unserem Rücken gelbe Gestalten den Iltisberg hinaufkletterten, - also so weit war es schon. Jetzt waren wir von allen Seiten vom Feinde umgeben; schön war dieses Gefühl nicht. Bald jedoch erreichte uns der Befehl, uns möglichst ohne Verluste nach der Batterie zurückzuziehen, wo auch schon der Feind von allen Seiten heranstürmte und dem ungleichen Kampfe ein Ende bereitete: die Stellung mußte dem Feinde übergeben werden.

Wir blieben bis zum nächsten Tag in der Haubitzbatterie, so konnten wir uns jetzt endlich der verwundeten Kameraden mehr annehmen. Zum Transport stand ein Automobil zur Verfügung. Es sollten zuerst die Schwerverwundeten nach dem Lazarett geschafft werden; wer kann sich aber unsere Enttäuschung vorstellen, als die Japaner mit einem kaltlächelnden „ikenai“ die Abfahrt der Wagen verhinderten. Die Ärmsten mußten so noch unnötige Stunden in ihrem Notverbande liegen,

2-7-12 (3-132)

bis endlich gegen Mittag der Weg freigegeben wurde. Wir lernten also gleich am ersten Tage die Intelligenz und Humanität dieses gelben Inselvolkes kennen. Bei unserm nur zu langen Aufenthalt im Lande der aufgehenden Sonne folgte ja eine Enttäuschung der andern und das uns damals nur durch Gebärde verständliche „ikenai“ ist hier gerade historisch geworden. Nachdem wir die Verwundeten in richtiger Pflege wußten, konnten wir auch die Toten ihrer letzten Ruhe übergeben. In Decken eingenäht wurden die Tapferen hinter der Haubitzbatterie in einem gemeinsamen Grabe beigesetzt. Ein schlichtes Holzkreuz mit Angabe des Truppen-teils wurde über dem Hügel errichtet. Ehre diesen Helden!

Am 8. November früh mußten wir zum Abtransport antreten, trafen aber bei der bekannten japanischen Langweiligkeit erst am Nachmittag in der Bismarckkaserne ein. Hier wurde mir mitgeteilt, daß die Offiziere meiner Kompagnie und ich noch einige Tage länger in Tsingtau bleiben mußten, um die Japaner über die Lage der Minenfelder zu orientieren.

Am 11. November waren Oberleutnant Kuhn und ich zur Moltkekaserne befohlen. Von hier ging es im Automobil unter Begleitung von zwei japanischen Offizieren nach dem Watt bei I.W.5. Einer der Japaner sprach deutsch. Er bekannte uns, daß sie am 5. November bei dem Versuch hier durchzustoßen, gerade durch die Wattminen große Verluste gehabt hätten. Zu Mittag wurden wir von den beiden Herren nach der Moltkekaserne zum Essen eingeladen, wir dankten, mußten aber doch zuletzt annehmen, da die Einladung von General Horiuchi ausging

2-7-13 (3-133)

und die beiden Offiziere hartnäckig darauf bestanden. In der Unteroffiziermesse war bereits gedeckt, als wir ankamen, und gleich darauf erschien auch der obenge-nannte General mit noch fünf Offizieren. Die ersten beiden Gänge waren ein undefinierbares Gemenge von Reis, Fisch usw., als letzten Gang gab es, man höre und staune – Bratkartoffel mit Spiegelei. Die Japaner aßen mit Stäbchen und wir sollten das gleiche tun. Oberleutnant Kuhn bat um Besteck, da wir diese Kunst des Essens noch nicht kennen. Daraufhin bekamen wir unser gewohntes „Schanzzeug“, ebenso aß dann auch der General nach europäischer Art, allerdings mit dem üblichen japanischen Schlürfen. Auf dem Tisch standen mehrere Flaschen Mosel, doch bald brachte eine Ordonnanz warmen jap. Wein an, den wir natürlich probieren mußten. Auf die Frage, wie mir dies Zeug schmecke, sagte ich Unglück-licher aus Höflichkeit, daß der Wein ganz gut sei, hoffte im stillen jedoch mich an dem Mosel schadlos zu halten. Die Japaner waren aber anderer Ansicht, und der General meinte, ich solle nur recht zulangen, denn in Deutschland hätte ich doch keine Galegenheit mehr jap. Wein zu trinken. Die Flasche Mosel verschwand vor meinem Platz. Oberleutnant Kuhn war daraufhin vorsichtiger und zog den Mosel vor. Den Nachmittag hatten wir ganz zu unserer Verfügung. Die Armbinde, die uns ausgehändigt wurde, erlaubte uns volle Bewegungsfreiheit innerhalb der Stadt.

Am folgenden Tagen begaben sich alle zurückgebliebenen Offiziere meiner Kompagnie, darunter auch Hauptmann Sodan nach der Moltkekaserne. Von da

2-7-14 (3-134)

aus ging es wieder im Auto nach dem Vorgelände. Es war interessant, die kolossa-len Anlagen der Japaner besonders dicht vor den Werken zu sehen. Man merkte an allem, daß der Angreifer die Arbeit, die ihn vor Tsingtau erwartete, nicht leicht genommen hatte; denn die gesamten Anlagen ließen auf eine längere Belagerung schließen. Die uns begleitenden japanischen Offiziere wollten immer noch nicht an die geringe Zahl der Verteidiger glauben, und der General meinte u.a. ein Bataillon Pionier müßte wenigstens in Tsingtau gestanden haben. Für uns war es eine Beruhigung, daß ein großer Teil der Minen ihre Schuldigkeit getan hatte.

Interessant war es auch, die Infanteriewerke nach dem Sturm zu sehen. Von einer Feuerlinie, Schulterwehr oder Rückendeckung war zum größten Teil nichts mehr zu sehen; alles glich mehr einem Trümmerhaufen. Man muß sich wundern, daß die Betondecke die Wucht der schweren Geschosse ausgehalten hatte. Die Drahthindernisse besonders vor den Werken, waren einfach verschwunden, große Granatlöcher zeigten, daß hier keine Drahtschere mehr nötig gewesen war, denn auch die einsernen Pfosten waren aus ihren Betonfundamenten gerissen.

Nach drei Tagen war unsere Tätigkeit beendet, wir begaben uns wieder zur Moltkekaserne, wo wir genannten General in seinem Zimmer in recht bequemem Anzug, mit dem Spiegel in der Hand und mit gekreuzten Beinen auf einem Stuhl sitzend antrafen. Unser überraschendes Erscheinen war diesem Herrn höchst unangenehm,

2-7-15 (3-135)

und er verchwand auch schnellstens. Endlich erschien er wieder in „fulldress“, bedankte sich für unsere Arbeit und verabschiedete uns.

Am 14. November verließen wir dann unser geliebtes Tsingtau mit der sicheren Hoffnung, in drei bis vier Monaten wider zurückzukehren. Was diese Zeit anbe¬langt, kam es leider ein bißchen anders aber egal, Tsingtau muß doch wieder deutsch werden!

Mathe.

----------------

Einkreisungschach

Unter allen Brettspielen ist entschieden das älteste das Einkreisungsschach, im Chinesischen Wetchi (Wetje圍棊 ) oder Y ( 弈 ) im Japanischen Go ( 棊碁 ) genannt. Da das im Prinzip einfache und doch interessante Spiel eine größere Verbreitung verdient, soll es hier beschrieben werden; vielleicht füllt es einem oder dem andere ein paar Stunden am winterlichen Kohlenbecken aus.

Nach chinesischer Überlieferung soll das Spiel bereits von dem Kaiser Yau (ungefahr 2356 – 2255) oder Schun (2255 – 2205 v. Chr) erfunden worden sein, also über ein Alter von 4 Jahrtausenden verfügen. Da das Spiel nicht viel Vorberei-tungen erfordert, weil sich das Schachnetz in den Boden ritzen läßt und als Figuren nur Steinchen oder Holzstückchen notwendig sind, und da die Grundidee so einfach ist, wie sie nicht primitiver sein kann, nämlich durch Herumsetzen seiner Steine um die feindlichen den Sieg zu erringen, ist es schon möglich, daß wir im Wetchi es mit einer uralten Erfindung zu tun haben. Es wird auch schon in alten

2-7-16 (3-136)

chinesischen Schriften erwähnt, und mancherlei Anekdoten knüpfen sich an dieses Brettspiel. So soll zur Djin-Zeit (um 400 n. Chr.) ein Fürst Scha-an lange mit seinem Neffen um den Besitz des Reiches gekämpft und schließlich nach erfolg-losem Kampfe die Streitsache durch eine Partie Schach mit ihm entschieden haben.

Im Jahre 754 n. Chr. brachte der japanische Gesandte das Spiel nach Japan; es fand Eingang zunächst in höfischen Kreisen, bald aber auch wurden es mit großem Eifer vom Volke gespielt. 1603 wurde sogar eine Go-Akademie gegründet, die bis 1868 bestanden hat und deren Vorsteher ein reichliches festes Einkommen hatte um sich ausschließlich der Entwicklung des Spieles widmen zu können. Das Go gilt seitdem als Nationalspiel der Japaner; da es aber, wie gesagt, chinesischen Ur-sprungs ist, braucht keiner seine Abneigung gegen alles, was Japanisch ist, auf das Spiel zu übertragen.

Lehrbücher des Einkreisungsschachs gibt es sowohl im Chinesischen, wie im Japanischen, dort solche aus der Sung-Zeit (960 – 1126), wie neue in Shanghai gedruckte. In Tokio soll auch eine Go-Zeitschrift erscheinen.

Das Wetchi wird auf einem Brette von 40 – 44 cm im Quadrat gespielt, das durch 19 Längs- und Querlinien in 18 x 18 Felder geteilt ist. Die Steine werden aber nicht wie bei Schach oder Dame in die Felder, sondern ähnlich wie bei Mühle auf die 19 x 19 Schnittpunkte der Linien gesetzt. Die Steine sind in zwei Farben, schwarz und weiß oder schwarz und rot, hergestellt, in der Form den Dame- und Mühlesteine ähnlich; die billigsten sind aus Ton gebrannt. Jeder der beiden Spieler

2-7-17 (3-137)

bekommt 180 Steine; es wird also mit Massenheeren gearbeitet.

Der Gang des Spiels ist leicht zu beschreiben. Schwarz und Weiß setzen ab-wechselnd ihre Steine auf die Schnittpunkte der Linien, ganz genau so wie bei Beginn des Mühlespiels. Aufgabe ist, feindliche Steine durch eine lückenlose Kette einzukreisen. Als Abschluß der Kette dient auch der Rand des Brettes. Die um-zingel¬ten Steine werden zum Schluß von dem Sieger herausgenommen und sind für das Spiel tot. Die Grundidee des Spiels hat also eine gewisse Ähnlichkeit mit der unseres „Hund und Wolf“.

Bei der Umzingelungkommen folgende drei Fälle vor:

1) Umzingelung eines Steines innerhalb des Brettes: diese geschieht, falls man es auf diesen einen Stein

2-7-18 (3-138)

abgesehen hat, durch mindestens 4 Steine (Abb. I)

2) Umzingelung eines Steines am Rande, wozu man mindestens drei Steine braucht (Abb. II)

3) Umzingelung eines Steines in einer Ecke, was bereits mit zwei Steinen erfolgen kann (Abb. III)

Meist wird man aber nicht einen einzelnen Stein, sondern einen ganzen Stein-haufen einzukreisen suchen. In Abbildung IV schließt Weiß mit einer Kette von 7 Steinen zwei schwarze ein. Es gelten nur die wagerechten und senkrechten Linien, nicht die Diagonalen. Es hat für Schwarz jetzt keinen Zweck mehr noch Steine in die abgeschnittene Ecke zu setzen, da sie ja von vorneherein umzingelt und tot sein würden. Weiß hat in der Abbildung die eingeschlossenen 13 Positionen, nämlich 11 leere Positionen und zwei mit schwarzen Steinen besetzte, gewonnen.

Beim Spiel hat man sein Augenmerk nicht bloß auf den Bau eigener Linie, sondern auch auf das Stören feindlicher zu richten. Überall wo eine Linie des Gegners eine bedenkliche Länge und Richtung annimmt, wird man sie durch eigene Steine unterbrechen.

Ein Vorzug des Spiels ist, daß der Spieler beim Verlust einiger Steine noch nicht so schwer geschädigt ist, wie bei unserm Schach; er kann an einer anderen Stelle des Brettes den Verlust wieder wettmachen; denn der Kampf wird an allen Ecken und Enden gleichzeitig geführt.

Der Sieg wird durch zwei Addenden bestimmt: 1)die Zahl der eingekreisten leeren Positionen und 2) die Zahl der eingekreisten feindlichen Steine (toten Steine). Das Spiel ist aus, wenn die Ketten der beiden Gegner einander ohne Lücken berühren. Zum Schlusse müßte,

2-7-19 (3-139)

wenn es keine toten Plätze gäbe, das Brett bis auf eine letzte Potision mit Steinen bedeckt sein. Zu einem solchen unentschiedenen Ausgange wird es aber wohl nie kommen. Meist wird das Spiel aber abgebrochen, wenn es für eine Partei aussichtslos geworden ist. So werden die Steine selten aufgebraucht.

Als Beispiel für den Verlauf des Siels diene eine Go-Meisterpartie, die der „Asahi“ vom 10. Februar entnommen ist. Die Partie hat eben begonnen, und wer sich für sie interessiert, findet in den kommenden Nummern der japanischer Zeitung Fortsetzungen.

Die Kolonnen sind mit Buchstaben, die Reihen mit Ziffern bezeichnet. Zum Aufsuchen einer Position, z.B. g5 fahre man die g-Linie abwärts, die Linie 5 in wagerechter Richtung hin; am Schnittpunkt der

2-7-20 (3-140)

beiden Linien ist die gesuchte Stelle.

Es fallen hier noch die Punkte d4, d10, d16, k4, k10, k16, q4, q10, q16 auf. Diese sind eine Besonderheit des japanischen Spiels. Es ist Sitte dem schwächeren Spieler Punkte vorzugeben, der dann unter diesen 9 Punten wählen darf. Der schwächere Spieler fängt an und bekommt Schwarz. Hier erhielt Schwarz 2 Punkte als Vorgabe, die keine Nummern tragen; gewählt wurden q4 und d16. Dann wird von Weiß (W) und Schwarz (S) abwechselnd gesetzt:

1) W q 17 21) W g 17 41) W d 10

2) S d 3 22) S h 16 42) S l 10

3) W d 6 23) W c 15 43) W l 11

4) S f 4 24) S d 15 44) S l 9

5) W q 15 25) W f 12 45) W l 14

6) S r 10 26) S l3 46) S i 13

7) W r 12 27) W e 14 47) W h 13

8) S q 6 28) S e 13 48) S h 14

9) W f 17 29) W b 13 49) W h 12

10) S d 14 30) S d 13 50) S c 9

11) W c 11 31) W c 12 51) W d 9

12) S e 17 32) S b 12 52) S d 8

13) W f 16 33) W b 15 53) W b 9

14) S k 17 34) S a 13 54) S c 8

15) W m 17 35) W b 14 55) W a 11

16) S h 17 36) S b 17 56) S b 8

17) W f 14 37) W g 6 57) W e 8

18) S f 18 38) S d 11 58) S a 9

19) W g 18 39) W c 10 69) W b 11

20) S e 18 40) S d 12 60) S e 7

2-7-21 (3-141)

Während unser gewöhnliches Schach der Kampf zwischen zwei Dynastien ist, sich alles um die Person der beiden Könige dreht, für sie die Streiter sich in den Tod stürzen und mit dem Fall eines Königs der Krieg zu Ende ist, bildet das Wetchi einen Kampf zwischen zwei Volksheeren, in denen jeder Mann gleichviel zählt und in dem es sich um die Gewinnung von Gebiet handelt, das entweder leer oder von Feinden bewohnt ist.

Statt Einkreisungsschach könnte das Spiel auch kurz Kettenschach genannt werden. Nun teilt ja jede Kette das Brett eigentlich in zwei Teile, so z.B. in Fig. III nach einer Seite eine Pisition, nach der andern 358 Positionen abschneidend. Dabei gilt nur das keinere Gebiet als eingekreist, also in diesem Falle nicht etwa das mit den 358 Positionen. Eine Kette, die durch den Mittelpunkt geht und dabei das Brett genau in zwei Hälften zerlegt, ist in der Praxis nicht gut denkbar, da der Gegner sie schon durch einen Stein unterbrechen könnte. Überhaupt wird man mit langen Linien (Abb. V Schwarz mit 6 Steinen) wenig Glück haben, weil sie zu auffällig sind.

Das Spiel verläuft wie die erste Phase des Mühlenspiels, das „Setzen“. Geschoben werden die Steine nicht mehr; was steht, steht. Wer gut Mühle spielt, dem wird Wetchi nicht schwer fallen. Denken wir uns das Mühlenbrett mit seinen 24 Positionen auf das 15 F?ache vergrößert und die Linien wagerecht und senkrecht geführt, so entsteht das Wetschibrett. Gesetzt

2-7-22 (3-142)

wird bei beiden Spielen auf die Schnittpunkte. Wir könnten Wetschi also auch mit Mühlenschach übersetzen und die Ketten Mühlen nennen. Während man aber bei unserem Mühlenspiel den Gegner so einkreist, daß er nicht ziehen kann, kreist man ihn hier so ein, daß seine Steine keine Verbindung mit den übrigen haben.

Das Spiel dauert ziemlich lange; Japaner spielen tagelang an einer Partie. Rechnet man auf jeden Stein eine halbe Minute, kann man die Paritie in 3 Stunden erledigen. Vielleicht sagte dem lebhaften Europäer die Dauer des Spiels nicht zu, sodaß es bisher im Westen nicht verbreitet worden ist.

Eine Schwierigkeit ist beim Spielen zu überwinden: wie man das Verschütten der zahlreichen Steine vermeidet. Japaner pflegen Go auf einem 12 cm dicken Block zu spielen, an dem die Spieler auf dem Boden hocken; so ist ein Umstoßen des Brettes ausgeschlossen.

Außerdem vermögen tüchtige chinesische und japanische Spieler das durch-einandergeworfene Spiel zu rekonstruieren. Für unsere wackeligen Tische im Gefangenenheim würde ein Brett mit Löchern zum Einstecken der Figuren nach Art unserer Reiseschachbretter geeignet sein. Die Figuren bewahrt man am besten in zwei verschiedenen Dosen oder Kasten auf. Statt der im Osten üblichen glatten Steine braucht man besser kegelförmige, die sich leichter zwischen die dicht stehenden Steine stecken lassen. Vielleicht erwägen unsere

2-7-23 (3-143)

Drechslermeister in Yamagoe, denen wir die meisten unserer Schachspiele verdanken, ob sich die Anfertigung von Go-Spielen lohnt.

Falls in obigen Ausführungen noch Lücken sind, kann man leicht von Japanern – jeder dritte oder vierte spielt Go – Auskunft erhalten.

Tfs.

-----------------

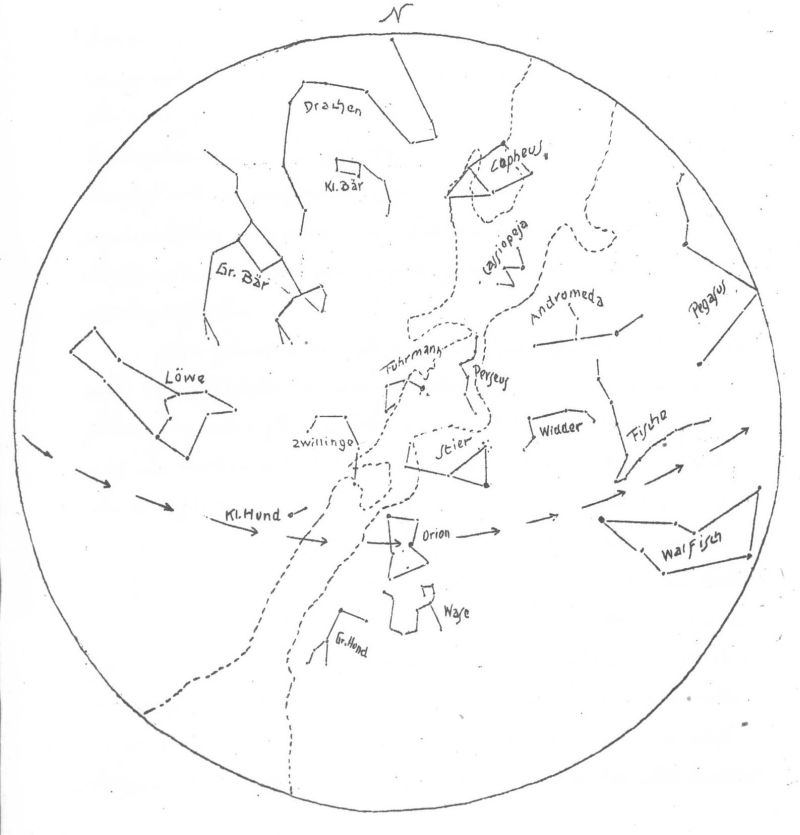

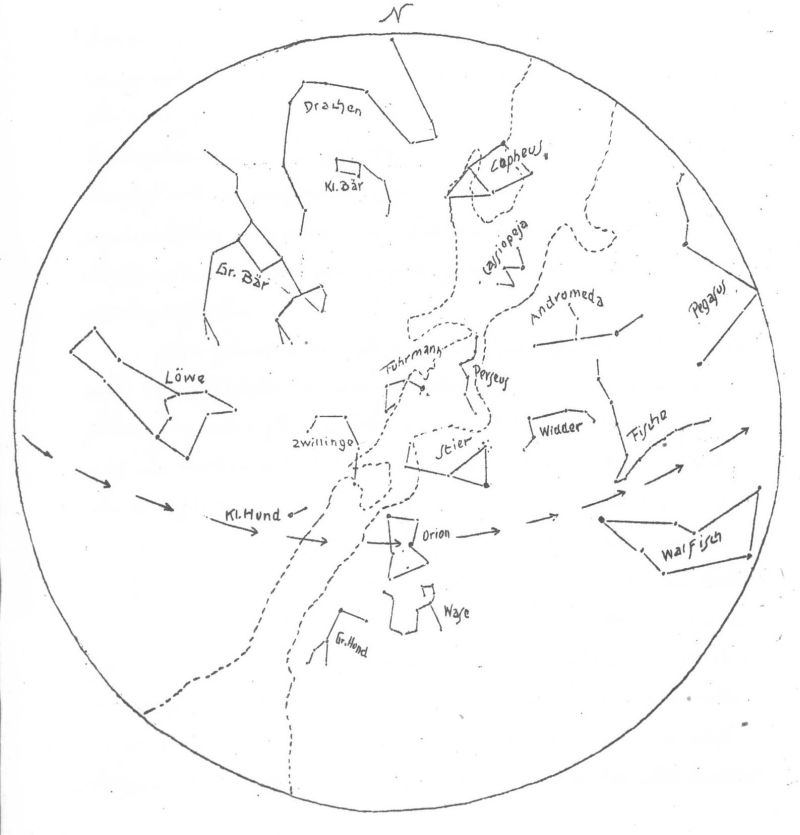

Stenhimmel Mitte Februar

7 Uhr abds