Lagerfeuer

1-23-1 (465)

Lf. Nr. 23. Matsuyama, Sonntag, den 2. Juli 1916

Was ist Eisen?

Den meisten Lesern dieser Zeilen wird die obige Frage recht überflüssig erscheinen und sie werden ohne Zögern antworten: Ein Metall. Haben sie dabei an das Element gedacht, welches in der Klasse der Metalle diesen Namen führt, so ist die Antwort richtig, unrichtig jedoch, wenn sie dabei das Eisen im Sinne hatten, dessen Bekanntschaft sie schon seit Kindesbeinen tagtäglich in Gestalt der verschiedenartigsten Erzeugnisse gemacht haben, und das sich gerade in der gegenwärtigen Zeit bei uns "fühlbar" und erfreulicherweise bei unsern Gegnern noch "fühlbarer" macht. Das in den Gewerben verwendete Eisen ist nämlich eine Legierung; denn chemisch reines Eisen wird - abgesehen von einer geringen Verwendung in der Galvanoplastik - technisch nicht verwertet und zwar einerseits seiner kostspieligen Herstellung wegen, andererseits wegen seiner großen Weichheit und schweren Schmelzbarkeit. Wir verstehen nun unter Legierung meist nur Lösungen von Metallen ineinander so z.B. von Zink in Kupfer (Messing) oder von Zinn in Kupfer (Bronze). Diesen Begriff müssen wir jedoch heute weiter fassen und auch auf Lösungen von Nichtmetallen in Metallen ausdehnen. Unser Eisen nun gehört zu dieser letzteren Klassen von Legierungen.

Was den Zweck der Legierungen anbetrifft, so besteht derselbe in einer Veränderung der Eigenschaften der Metalle derart, daß gleichsam ihre Zahl vermehrt wird. Die neugewonnenen Eigenschaften äußern sich in einer Farbenänderung - rotes Kupfer ergibt durch Zinkzusatz gelbes Messing -, in der Härte, Schmelztemperatur u. dergl. Um diese Veränderungen hervorzurufen, genügt oft schon eine

1-23-2 (466)

geringe Menge des dem Grundmetalle zugefügten Stoffes.

Das technische Eisen nun enthält eine ganze Anzahl solcher gelösten Stoffe, wie Silicium, Mangan, Phosphor, Schwefel; sein steter Begleiter aber ist der Kohlenstoff. Gerade der letztere beeinflußt die Eigenschaften des Eisens in so durchgreifenden Maße, daß die durch ihn hervorgerufenen Unterschiede schon seit Jahrhunderten die Grundlage für die Einteilung des Eisens in mehrere Sorten bilden.

Wie sehr verschieden das physikalische Verhalten der einzelnen Eisensorten ist, ist wohl allgemein bekannt. Die eine Sorte ist weich und zäh, läßt sich hin und her biegen, zu dem dünnsten Draht ausziehen, eine andere dagegen so hart, daß man sie als Werkzeug zur Bearbeitung anderer sehr harter Stoffe verwenden kann; die eine Sorte ist schmiedbar, die andere nicht schmiedbar usw. Die Ursache aller dieser Erscheinungen ist im ersten Linie in dem Kohlenstoff zu suchen, der in verschiedener Menge und Art in der Eisenlegierung auftritt. In Bezug auf die Art seines Auftretens unterscheiden wir nun vier Formen, die durch die äußeren Umstände bedingt und ineinander überführbar sind.

In flüssigen Eisen ist sämtlicher Kohlenstoff gleichmäßig gelöst, und in diesem Zustande nennen wir ihn "Härtungskohle". Gelingt es uns, das flüssige Eisen durch schroffes Abschrecken (z.B. durch eintauchen in Wasser) plötzlich zum Erstarren zu bringen, so verbleibt er in diesem legierten Zustande. Geht aber die Erstarrung und Abkühlung langsam vor sich, so trennt sich bei ungefähr 1100 Grad Celsius ein Teil des Kohlenstoffes von dem Eisen und krystallisiert zwischen den Eisenteilchen als Graphit" aus. Bei weiterer langsamer Abkühlung entsteht bei etwa 700 Grad eine Verbindung

1-23-3 (467)

von Eisen und Kohlenstoff, die man "Eisencarbid" nennt; nur eine kleiner Rest bleibt noch im erkalteten Eisen als Härtungskohle gelöst. Erhitzen wir kohlenstoffhaltiges Eisen auf helle Glühtemperatur, so erhalten wir die vierte Form, die „Temperkohle“

genannt wird. Sie besteht aus freien Kohlenstoffausscheidungen, die zwischen den Eisenteilchen punktförmig sichtbar sind. Diese letzteren Ausscheidungen sind jedoch nicht Krystallisiert, sondern amorph d.h. gestaltlos.

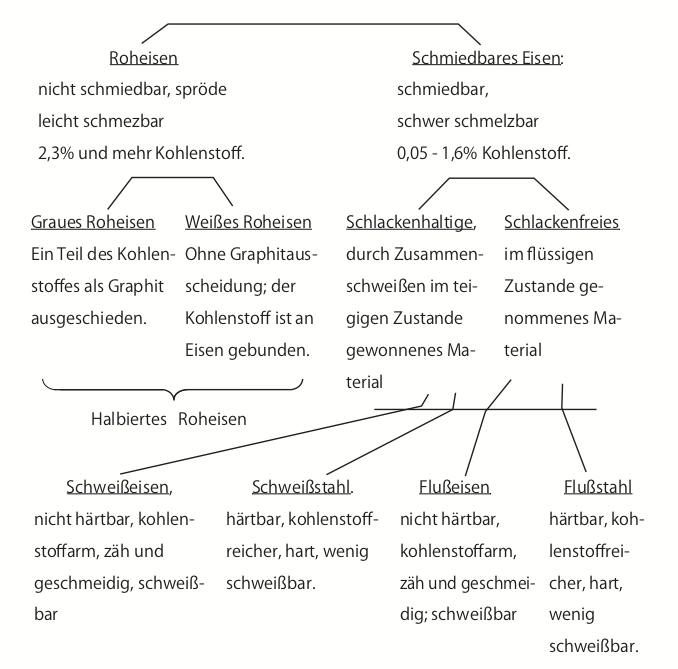

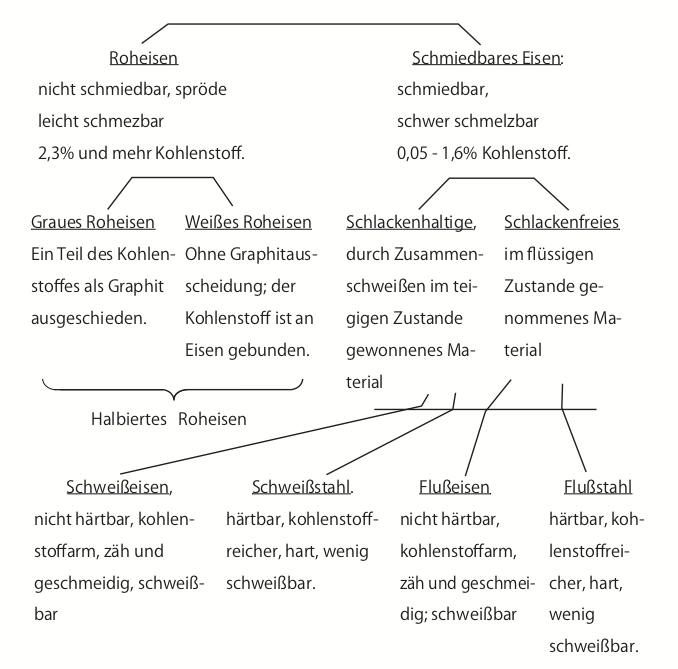

Legen wir nun die Menge und die Art des im Eisen enthaltenen Kohlenstoffes zu Grunde, so erhalten wir folgende Einteilung:

I. Roheisen mit 2,3% Kohlenstoff und mehr, geht beim Schmelzen unmittelbar aus dem festen in den flüssigen gießbaren Zustand über; es ist nicht schmiedbar.

a) Weißes Roheisen; sämtlicher Kohlenstoff ist als Härtungskohle gelöst. Schmelzpunkt ca. 1100 Grad; es ist sehr hart und spröde, zeigt weiße Farbe und wird hauptsächlich für die Umwandlung in schmiedbares Eisen benutzt.

b) Graues Roheisen; ein mehr oder minder großer Teil des Kohlenstoffs ist als Graphit oder Temperkohle eingelagert. Schmelzpunkt bei etwa 1200 Grad. Es ist weicher und zäher, als weißes Roheisen, hat hellgraue bis dunkelgraue Farbe, wird teilweise ebenfalls für die Umwandlung in schmiedbares Eisen, hauptsächlich aber für die Herstellung von Gußwaren verwendet.

II. Schmiedeeisen, im allgemeinen mit 1,6% und weniger Kohlenstoff. Es ist, wie der Name sagt, schmiedbar, geht beim Schmelzen von festen über den teigförmigen in den flüssigen Zustand über. Es werden zwei Hauptarten unterschieden: Stahl- und Schmiedeeisen. Stahl hat seinen Schmelzpunkt bei 1380-1400 Grad Celsius, Schmiedeeisen bei 1450 bis 1500 Grad

1-23-4 (468)

Celsius. Eine scharfe Grenze zwischen beiden läßt sich nicht ziehen. Als allgemeines merkmal kann man die Zunahme der Härte des Stahles bei plötzlicher Abkühlung von Glühtemperatur auf gewöhnliche temperatur aufstellen. Stahl ist also härtbar, während gewöhnliches Schmiedeeisen diese Eigenschaft nur in ganz geringem Maße besitzt. die früher übliche Einteilung nach dem Kohlenstoffgehalte kann nicht mehr aufrecht erhalten werden, da wir heute durch Zumischen beträchtlicher Mengen von anderen Stoffen, wie Mangan, Nickel, Chrom usw. zu einem kohlenstoffarmen Eisen härtbare Eisensorten erzeugen können. In der Praxis ist es heute allgemein üblich, schmiedbares Eisen mit mehr als 50 kg Zerreißfestigkeit als "Stahl" zu bezeichnen.

Der Vorgang des Härtens kann folgendermaßen erklärt werden: Das auf Glühtemperatur erhitzte Eisen mit mäßigem Kohlenstoffgehalte (Stahl) wird durch Eintauchen in eine die Wärme schnell ableitende Flüssigkeit plötzlich abgekühlt und dadurch schnell über die Temperatur hinweggebracht, bei der das Aussaigern des Eisencarbids stattfindet. Infolgedessen wird der gesamte Kohlenstoff gezwungen, in der Legierung zu verharren und die Wirkung hervorzurufen, der er die Bezeichnung "Härtungskohle" verdankt. Aus dem Gesagten geht auch hervor, daß wir die Härte des Stahls und damit auch seine Sprödigkeit nach Belieben (innerhalb der gegebenen Grenzen) regulieren können, indem wir durch Wiedererwärmen des gehärteten Stahls je nach der aufgewendeten Temperatur eine größere oder geringere Ausscheidung des Eisencarbides hervorrufen können.

Dieses letztere Verfahren nennt man "Anlassen". Entsprechend der Art der Gewinnung und dem Zustande, in dem sich das Eisen am Schlusse des jeweiligen Darstellungsverfahrens befindet,

1-23-5 (469)

teilen wir die beiden Hauptarten des schmiedbaren Eisens noch on die Unterabteilungen: Schweißeisen und Flußeisen, bzw. Schweißstahl und Flußstahl, so daß wir also nachstehende in tabellarischer Form gegebene Gesamteinteilung erhalten:

Technisch verwertetes Eisen

Sch.

Sch.

---------------

Die Kohlenminen des Tonkin (Indochina)

Die große Ebene des Tonkin wird nördlich vom Haiphong durch eine Hügelkette begrenzt, die von Haiphong aus leicht per Rikscha zu erreichen ist. In der gesamten Hügelkette findet sich Kohle in den abbaulohnenden Quantitäten. Und so haben die Franzosen hier eine ganze Reihe von Minenstollen gegraben, die quer durch die Hügel hindurchgehen. Freilich ist der Minenbetrieb hier ein recht primitiver. Die einzelnen Stollen sind dem kleinen Körpermaß der Anamien entsprechend nicht nur sehr schmal - kaum daß die Förderwagen hindurchkönnen -, sondern auch derart niedrig, daß es für einen nur mittelgroßen Europäer eine Qual ist, durch diese Gänge wandern zu müssen. Der Besuch dieser relativ kleinen Minen ist daher für den Vergnügungsreisenden nicht zu empfehlen. Anders ist es schon mit den großen Kohlenminen von Hongay, die sich in der Bucht von Along* befinden, dort wo die vorerwähnte Hügelkette ans Meer tritt. Um dorthin zu gelangen, verläßt man den Haiphong mit einer Dampfbarkasse der Minengesellschaft, und der Weg geht durch die verschiedenen Mündungsarme des "roten Flusses". Hin und wieder legt sich der kleine Dampfer etwas auf die Seite, wenn er bei Ebbe über die verschiedenen Schlammbänke hinweggleitet. Nach gut einstündiger Fahrt gelangt man in die berühmte Bucht von Along, einem der schönsten Naturwunder der Welt. Tausende und Abertausende von Kalkfelsen ragen hier in den verzerrtesten Formen aus der See empor. Oft sind sie von Seewasser zerfressen, an der Basis schmaler als an der Spitze, so daß es aussieht, als ob sie jeden Augenblick umfallen müßten. An ragenden Felswänden und Grotten, an grünen Inselchen vorbei geht die Fahrt bis in der Ferne im Abendschein die grellen elektrischen Lichter des Hafens und der

---------------

* auf vietnamesisch: Vịnh Hạ Long.

1-23-7 (471)

Mine von Hongay auftauchen.

Gastliche Unterkunft findet man bei Direktor der Mine, der wie ein König in Hongy herrscht. Um nun die Mine zu besichtigen, fährt man mit der meterspurigen Bahn der Mine ungefähr eine halbe Stunde zwischen den Bergen entlang und hat dann plötzlich ein gewaltiges Bild vor Augen. Das Kohlevorkommen ist hier derartig groß und kompakt, daß man eine Tagesabbau hat vornehmen können. Vor den Augen des Besuches erhebt sich ein hoher schwarzer Berg aus massiver Kohle, der in Terrassen abgebaut wird, auf denen Tausende von Anamiten mit kleinen Kippwagen umhersausen. Das Problem des Kohlentransportes bis zum Hafen, wo die Brikettfabrik steht, ist auf sehr sinnreiche und einfache Weise gelöst. Auf jeder Terrasse des Berges liegt ein metergleisiges Feldbahngeleis und am Ende jeden Geleises befinden sich große Schüttbleche, die den ganzen Berg hinunter bis zu den Geleisen der meterspurigen Bahn gehen. Der Arbeiter braucht also nur seinen Wagen oben zu kippen, und die Kohle gleitet dann bis in die großen Bahnwagen hinab. Ein etwaiges Zerbrechen der Kohle in viele kleine Stücke bei diesem recht beträchtlichen Rutsch hat nichts auf sich, da sie doch in der Brikettfabrik ganz fein zermahlen wird. Man ist genötigt gewesen, diese Kohle zu Briketts umzuarbeiten, da sie stark verwittert und infolgedessen sehr zerbrechlich ist. In der Fabrik wird sie nun mit fetter japanischer Kohle vermengt. Die so hergestellten Briketts sollen ein vorzügliches Feuerungsmaterial sein und werden von der französischen Flotte, den Bahnen Indochinas und vielen Dampfern benutzt.

Die Minengesellschaft hat nun noch einen zweiten Kohlenabbau, der erst vor wenigen Jahren neu begonnen wurde.

1-23-8 (472)

Um dorthin zu gelangen, fährt man wieder mit einen kleinen Dampfer weiter durch die Bucht von Along. Hat man Pech und kommt gerade bei Ebbe beim neuen Abbau an, so muß man vom Dampfer erst in ein Boot und von diesem aus auf einen Tragstuhl klettern. Dieser Tragstuhl besteht aus den beiden üblichen Holzstangen, an denen an Stricken ein großes Brett zum Sitzen, sowie ein kleines, um die Füße dagegen zu stemmen, herabhängen. Die Träger sinken bei jedem Schritt bis zum Knie in feuchten Schlamm ein, ihr Gang ist infolgedessen sehr unsicher, und der Angstschweiß steht dem armen Reisenden auf der Stirn, wenn er, immer nur wenige Zentimeter über dem Schlamm, an ein Hinfallen seiner Träger denken muß. Schließlich gelangt man nach halbstündiger Qual aus feste Land und kann die neue Mine besichtigen. Auch hier wieder ist das Kohlvorkommen ein gewaltiges. Da die Kohle keinen halben Meter unter der Erde liegt, hat man ebenfalls Tagesabbau vorgenommen. Die Kohle bildet hier einen großen ca. 10 m tiefen und 8 m breiten Streifen, der sich ununterbrochen auf Kilometer erstreckt. die Kohle hier ist im Gegensatz zum alten Abbau sehr hart, so daß meist mit Dynamit vorgesprengt wird. Freilich ist wohl auch die Qualität nicht ganz so gut.

Befriedigt kehrt man von diesem Ausflug nach Hongay zurück und erfährt noch auf dem Dampfer, wie dieses Minenunternehmen früher schon beinahe aufgegeben war und nur durch eine seiner Zeit recht waghalsige Spekulation Sir Paul Natter aus Hongkong gerettet wurde.

Im schroffen Gegensatz zu dieser blühenden Unternehmung stehen die Kohlenminen der Insel Kebao. Die Fahrt dorthin lohnt sich wohl der großen Naturschönheit wegen. Man

1-23-9 (473)

kommt nachts mit dem Dampfer an, um morgens in einem tropischen Paradies zu erwachen. Die dichtbewachsenen Inseln, das smaragdgrüne Meer und im Hintergrund die kahlen gelbvioletten Berge der Küste bilden eine wunderbare Farbensymphonie. Hoch auf einer vorspringenden Klippe liegt das Haus des Direktors, in großem Stile angelegt, aber etwas vernachlässigt. Und vernachlässigt und verfallen ist die ganze Minenanlage. Vom Hafenkai, an dem die größten Schiffe bequem anlegen könnten, führt eine Bahn, von der nur noch eine Lokomotive funktioniert, zur Brikettfabrik. Sie hat große Dimensionen, 16 nächtige Dampfkessen, Maschinerie aller Arten, aber - alles liegt still. Die Bahn klettert weiter über Brücken und durch Tunnels, bis man zu einem mächtigen stählernen Förderturm gelangt. Aber auch hier tiefe Stille. Man hatte sich alles so schön gedacht, aber als man vom Förderturm aus einen Schacht gegraben hatte, da fand man unter keine Kohle. Und so verkrachte diese mit Frs. 16 Millionen gegründete Gesellschaft, man kaufte für Frs. 3 000 000,- ihr Eigentum auf, um froh zu sein, es für wenige Hunderttausend Franken wieder loszuwerden. Heute lassen die französischen Besitzer die Mine - denn Kohle ist da, sie liegt nur sehr weit vom Förderturm weg - durch Chinesen-Unternehmer ausbeuten. Man gräbt Löcher und Stollen in die Berge, holt heraus, was man kann, bis der Stollen zusammenbricht, um dann an einer anderen Stelle weiterzugraben. So vegetiert diese Mine dahin.

Zurück nach Haiphong durch die mondbeschienene, geisterhaft aussehende Bucht von Along.

P. H.

1-23-10 (474)

Deutsche Rechtsprechung im Kriege.

Die Kraft und die Größe Deutschlands in diesem Kriege offenbart sich nicht nur in den glänzenden Erfolgen unserer Heere. Von den Opfern und Entbehrungen, die des ganze Volk ohne Zögern auf sich genommen hat, von dem stillschweigenden Sichabfinden mit den tiefeinschneidenden Beschränkungen der den Staatsbürgern zustehenden verfassungsmäßigen Rechte, von der Geschlossenheit, mit der die Daheimgebliebenen ihrem genialen Führer Helfferich Heeresfolge geleistet haben, von dem verborgenen Heldentum, von der Tatkraft der Frauen, von alledem wird der Geschichtsschreiber des großen Krieges berichten müssen, wenn er der Nachwelt erzählen will, wie es Deutschland gelungen ist, sich seiner übermächtigen Gegner zu erwehren. Aber er wird auch noch weiterhin auf Erscheinungen hinzuweisen haben, die an sich zwar nicht den Charakter des Außergewöhnlichen tragen, die aber, wenn man Vergleiche mit den feindlichen Ländern zieht, die moralische Überlegenheit Deutschlands widerspiegeln. Hierzu gehrt die Aufrichtigkeit, Klarheit und Knappheit der Berichte unserer Obersten Heeresleitung, hierzu gehört der ruhige, vornehme, aber doch kraftvolle Ton der amtlichen Erklärungen und diplomatischen Noten unserer Regierung, hierzu rechnet vor allem auch der unerschütterliche Rechtssinn des deutschen Richters.

Schon im Frieden kann ja die Rechtssprechung nur weniger Staaten der unsrigen gleich. Man konnte daher ebensowenig überrascht sein, wenn während des Krieges im Lande der Knute die Begriffe von Recht und Unrecht sich noch mehr verwischten, wie das man von unseren heißblütigen

1-23-11 (475)

romanischen Nachbarn, eine Rechtsprechung sine ira et studio zu erwarten Anlaß hatte. Um so größer mußte aber das Staunen über den Wandel der Dinge im Lande unseres stärksten Gegners sein. Im Frieden waren wir geföhnt die Lauterkeit englischer Gerichtsbarkeit als über jedem Zweifel erhaben anzusehen. Aus Englands großer Zeit war dem englische Richter nicht nur die Perücke, sondern auch ein starkes Bewußtsein seiner Standespflichten erhalten geblieben, und die besten Köpfe des Reiches waren es, die im Lande Recht sprachen. Mehr als einmal in den letzten Jahren hat man im Deutschland die englische Gerichtsbarkeit als nachahmungswert gepriesen. Nirgends, wie dort, schien die Unabhängigkeit der Rechtsprechung so sicher gewährleistet! Der Weltkrieg hat und eines besseren belehrt. Die Hüter des Rechts in England haben sich als nicht stark genug erwiesen, um den Anfechtungen des Krieges zu widerstehen.

Ob die englische Gerichtshöfe sich bewußt in den Dienst der Politik gestellt haben, oder ob Haß und Mißgunst gegen Deutschland den Blick der Richter für Recht und Unrecht so getrübt haben, ist schwer zu sagen: Wahrscheinlich haben beide Umstände zusammengewirkt. Jedenfalls aber, wenn die geistigen Führer eines Volkes so plumpe Beschimpfungen und solchen juristischen Unsinn von sich geben, wie die Verurteilung des Deutschen Kaisers und des Kronprinzen wegen vorsätzlichen Mordes, dann darf man sich nicht wundern, wenn auch im Kopfe des einfachen Bürgers Albions die Dinge auf dieser Welt sich seltsam widerspiegeln.

Es wird auch in Deutschland nicht an Heißspornen fehlen, welche wünschen, daß auch bei uns während des Krieges die Göttin der Gerechtigkeit wenn auch nicht gerade ihre Binde

1-23-12 (476)

abnimmt, so doch einwenig darunter hervorlugt, um zu sehen, wenn sie vor sich hat. Unsere Gerichtshöfe haben sich dadurch nicht beirren lassen: im Kriege, wie im Frieden, urteilen sie streng nach Gesetz und Recht. Nur wenn das Gesetz das Recht der Vergeltung verkündet, dann weigern sie dem feindlichen Ausländer den Schutz, aber auch dann nur innerhalb der vom Gesetz gezogenen Grenzen. In einer Entscheidung vom 26. Oktober 1914 hat der höchste Gerichtshof der "Hunnen und Barbaren", das Reichsgericht zu Leipzig, ausgesprochen:

Dem deutschen Völkerrechte liegt die Anschauung fern, daß der Krieg unter tunlich großer wirtschaftlicher Schädigung der angehörigen feindlicher Staaten zu führen sei, vielmehr richtet er sich nur gegen den feindlichen Staat als solchen und gegen dessen bewaffnete Macht. Der feindliche Ausländer ist deshalb bei Mangel von gesetzlichen Ausnahmen und Vergeltungsvorschriften in Bezug auf das bürgerliche Recht dem Inländer gleichzustellen.

Die Sammlung von Entscheidungen, die wir, mt der heutigen Nummer beginnend, in Zwischenräumen unter dem Titel „Deutsche Rechtsprechung im Kriege“ bringen wollen, soll den Beweise dafür bieten, daß an dieser hohen Auffassung von Recht und Rechtssprechung, der das Reichsgericht zu Beginn des Krieges Ausdruck gegeben hat, unsere Gerichtshöfe, trotz allem was sich unsere Feinde an „Rechtssprüche“

geleistet haben, unbeirrt festgehalten haben.

Bei Auswahl der Entscheidungen leitet uns der Gedanke nur solche Urteile zu bringe, die für einen möglichst großen Teil unserer Leser von Interesse sind. Wünsche, die in

1-23-13 (477)

dieser Hinsicht an uns gerichtet werden, werden wir gerne berücksichtigen, soweit unser, bisher nur auf Zeitungen beschränktes Material es zu läßt. Andererseits bitten wir diejenigen unserer Leser, die in ihren Zeitungen interessante Entscheidungen abgedruckt finden, uns diese zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.

Wir beginnen heute mit drei Entscheidungen, die von Kriegsgefangenen handeln: ein Gebiet, das uns ja leider sehr nahe liegt. Es sind Urteile des Reichsmilitärgerichts in Berlin-Charlottenburg, unserer höchsten militärgerichtlichen Instanz.

1. Zivilgefangene sind keine Kriegsgefangene.

Entscheidung vom 10. August 1915.

(abgedruckt in der deutschen Juristenzeitung, Jahrg. XXI. Seite 136)

Gegen den Engländer A., eine in Ruhleben internierte Zivilperson, war Anklage wegen Majestätsbeleidigung vor dem Kriegsgericht erhoben worden. Dieses erklärte sich für unzuständig, da A. nach deutschem Rechte nicht als Kriegsgefangener anzusehen sei. Diese Entscheidung hat das Reichsmilitärgericht unter folgenden Ausführungen bestätigt:

Der Begriff „Kriegsgefangener“ ist kein vorwiegend strafrechtlicher, sondern ein völkerrechtlicher Begriff, der sich nach dem jeweiligen Stande des Völkerrechts bestimmt. Als letzte Quelle des Völkerrechts kommt in Betracht das Haager Abkommen betr. die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs von 18. Oktober 1907, das im zweiten Kapitel der Landkriegsordnung von den Kriegsgefangenen handelt. Dieses Abkommen ist durch Veröffentlichung im Reichsgesetzblatt und Aufnahme in die

Felddienstordnung von 908 als Anhang II in Deutschland als geltendes Recht eingeführt. Die Frage, ob dadurch, daß es nicht von sämtlichen am Krieg beteiligten Mächten ratifiziert ist, seine Geltung nicht aufgehoben sei, kaum unentschieden bleiben. Jedenfalls bleiben die Grundsätze als maßgebend bestehen, welche die Haager Konferenz als Ergebnis der übereinstimmenden völkerrechtlichen Anschauung aufgestellt hat, da die Reichsregierung ihre Stellung hierzu nicht geändert hat. Als Personengruppen, auf welche die Bestimmungen über Kriegsgefangene anwendbar sein sollten, bezeichnet Artikel 3 und 13 der Landkriegsordnung 1) die Kombattanten, 2) die Nichtkombattanten des Kriegsführenden feindlicher Heeres und 3) das im Besitz eines Ausweises befindliche Heeresgefolge. Diese Aufzählung ist eine abschließende. Die Landkriegsordnung hat dem völkerrechtlichen Grundsatz, daß Krieg nur gegen den feindlichen Staat, nicht gegen dessen Angehörige geführt wird, feste Form gegeben und ihn weiter entwickelt. Danach ist zu unterscheiden zwischen dem aktiven und passiven Kriegsstand. Nur die zu aktiven Kriegsstand gehörigen Personen sind Träger und Gegenstand der Kriegsführung, während die übrige Bevölkerung sich im passiven Kriegsstand befindet. Die Kriegsgefangenschaft ist ein Mittel der Kriegführung, um den Feind in der mildesten Form unschädlich zu machen und seine weitere Teilnahme am Kampf zu verhindern. Daher kann sie sich nur gegen den aktiven Kriegsstand richten. Diese Grundsätzen folgend, hat die Landkriegsordnung die Kriegsgefangenschaft auf die dem aktiven Kriegsstand zugerechneten

Personen beschränkt. Diese Einschränkung deckt sich mit dem Wesen der Kriegsgefangenschaft als einer militärischen Einrichtung, die sich auch in der Landkriegsordnung nach militärischen Grundsätzen und in militärischen Formen vollzieht. Eine anderweitig aus Anlaß der Krieges erfolgende Festhaltung feindlicher Staatsangehöriger ist, gleichviel ob sie auf Kriegsrecht oder Kriegsraison beruht, nicht Kriegsgefangenschaft. Die Festgehaltenen sind damit keineswegs der Rechtlosigkeit und Willkür überantwortet. Die Maßregeln des Nehmestaates gegen sie haben sich anzupassen den Grundsätzen des Völkerrechts, wie sie sich ergeben aus den unter gesitteten Völkern feststehenden Gebrächen, aus den Gesetzen der Menschlichkeit und den Forderungen des öffentlichen Gewissens.

2. Kriegsgefangene können wegen vor der Gefangennahme im Auslande

begangener Straftaten nicht bestraft werden.

Entscheidung vom 23. August 1915.

(abgedruckt in der Dtsch. Jur. Ztg. XX. Seite 1235.)

Ein französischer Sergeant hatte beim Vordringen seiner Abteilung deutsche Soldaten gefangengenommen und hatte sie durch Fußtritte aus dem Kugelbereich in die Linie seines Truppenkörpers getrieben. Später wurde der Sergeant von den Deutschen gefangengenommen. Auf Grunde von Notizen, die in seinem Tagebuch gefunden wurden, wurde Anklage wegen schwerer Körperverletzung gegen ihn

1-23-16 (480)

erhoben. Er wurde dieserhalb, sowie wegen anderer, später im Gefangenenlager begangener Verfehlungen, militärgerichtlich zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Reichsmilitärgericht hat dies Urteil aufgehoben mit der Begründung, daß der Angeklagte wegen der ihm zur Last gelegten Körperverletzung der deutschen Strafgerichtsbarkeit nicht unterstehe. Das deutsche Strafrecht wird, völkerrechtlichen Grundsätzen entsprechend, von dem sogen. Territorialitätsprinzip beherrscht, d.h. alle im Inland von Inländern und Ausländern begangenen Straftaten werden verfolgt, aber auch nur diese. Nur unter bestimmten Umständen kann ein Deutscher wegen einer m Ausland begangenen strafbaren Handlung im Inland verfolgt werden, und nur in ganz wenigen, ausdrücklich hervorgehobenen Ausnahmefällen (Hochverrat, Münzverbrechen) ist der Ausländer wegen eines im Auslandbegangenen Verbrechens der inländischen Gerichtsbarkeit unterworfen. Um eine im Ausland begangene Straftat eines Ausländers handelt es sich aber auch hier, denn der Franzose hat sich auf französischem Boden vergangen. Allerdings werden im Kriege die Hoheitsrechte des Staates in soweit verdrängt, als das Land vonm Feinde besetzt ist, und die Gerichtsbarkeit des Feindes tritt an ihre Stelle. Aber im vorliegenden Falle war bei Begehung der strafbaren Handlung der Tatort zweifellos noch nicht vom Feinde besetzt, wie sich ja gerade aus der Gefangennahme und Abführung der deutschen Soldaten ergibt. Der französische Sergeant hatte also noch im Bereiche französischer Gerichtsbarkeit die Straftat begangen. Eine Verurteilung des Angeklagten wegen der ihm zur Last gelegten Körperverletzung konnte daher nicht erfolgen.

1-23-17 (481)

3. Strafbarkeit Kriegsgefangener wegen gewaltsamen Ausbruchs

aus dem Gefangenenlager.

Entscheidung vom 20. September 1915.

(abgedruckt in der Dtsch. Jur. Ztg. XXI. Seite 242.)

Französische Kriegsgefanene hatten mit anderen Kriegsgefangenen zusammen einen von der Baracke ausgehenden unterirdischen Gang gegraben, der unter dem das Lager umschließenden Bretterzaun hindurch ins Freie führte, und waren durch diesen Gang entwischt. Die Flucht mißlang und sie wurden kriegsgerichtlich wegen Meuterei verurteilt. (Gemäß Par. 122 Abs. 2. Str. G. B.: Gefängnisstrafe nicht unter 6 Monaten tritt ein, wenn Gefangenen sich zusammenrotten und mit vereinten Kräften einen gewaltsamen Ausbruch unternehmen.) Ihre Revision, die sich u. a. darauf stützte, sie hätten nur disziplinarisch nach dem Haager Abkommen verurteilt werden dürfen, wurde verworfen. Das Reichsmilitärgericht führt dazu aus:

Selbst wenn … entgegen der Ansicht des Reichsmilitärgerichts … den beiden Haager Abkommen von 1899 und 1907 innerstaatliche Gesetzeskraft beizulegen wäre, könnte Art. 8 Abs. 2. Landkriegsordnung, wonach entwichene Kriegsgefangene, die wieder ergriffen werden, disziplinarischer Bestrafung unterliegen, auf einen Fall vorliegender Art keine Anwendung finden. Die Verhandlungen der Haager Friedenskonferenz von 1899 ergeben mit voller Sicherheit, daß auch vom Standpunkt der Landkriegsordnung aus die Ausnahmebestimmung des Art. 8 Abs. 2 daselbst nur für das Entweichen Kriegsgefangener als solches gilt, daß dagegen ein von Kriegsgefangenen zum Zweck des

Entweichens geschlossenes Komplott, oder eine im Zusammenhang damit begangene Meuterei oder sonstige Straftat gemäß Art. 8 Abs. 1 unter die deutschen Strafgesetze fällt, also nicht nur disziplinarer Ahndung unterliegt.