Lagerfeuer

1-24-1 (483)

Lf. Nr. 24. Matsuyama, Sonntag, den 9. Juli 1916

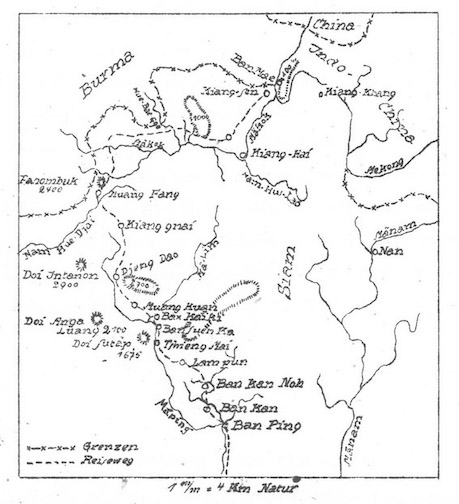

Ein Elefantenritt von Tschieng Mai an

die Siamesisch-Burmanisch-Indochinesische Grenze.

Wie bereits früher erwähnt, erreichte der Gleiskopf der königl. siam. Nordbahn im Juli 1914 nach Überschreitung des „Kao Plung“ Passes Ban Ping. Ban Ping ist ein Knotenpunkt von mehreren, aus dem östlichen und südlichen Siam kommenden uralten Handelsstraßen. Die kleine Distriktstadt liegt in einem herrlichen fruchtbaren Tale, umgeben von mit Teakbäumen bewachsenen Bergen. Bei Ban Ping ergießt der Mae Tha sein klares Wasser in den Mäping, der hier nach Westen ausbiegt. Wie immer in siamesischen Ortschaften ist die dortige Gendarmeriestation mit ihrem typischen Teakholzbau der Mittelpunkt der Stadt. In früheren Zeiten war der Ort ein Hauptsitz buddhistischer Kultur, wovon noch jetzt mehrere Tempel zeugen. Einer derselben enthält in einem offenen Gebäude kleine und große Stein- und Bronzebuddhas, alles erzählt noch selbst in seinem Verfalle von vergangener Pracht.

Die vielen Tempel und halbzerfallenen Phradjedis, die wir bereits auf unserer Fahrt von Bangkok überall sahen, beweisen, daß es dem modernen Buddhisten mehr darauf ankommt, immer wieder neue Gaben zum Preise der Gottheit darzubringen, als die alten sorgsam zu erhalten.

Ein kleiner, bei Bam Ping in den Mae Tha mündender Gebirgsfluß bringt viele Teakholzstämme aus den Wäldern des Inneren in schneller Fahrt herunter. Vermittelst, aus der Calamuspalme verfertigten Rottangstricken werden die einzelnen Baumstämme (zu Flößen 復刻版のみ) zusammengefügt und dann den Mae Tha, Mäping und den Menam nach Bangkok hinuntergeflößt.

Die Besichtigung von Bam Ping ist für uns sehr lehrreich. Abgesehen

1-24-2 (484)

von dem herrlichen Klima (Bam Ping liegt 5 Breitegrade nördlicher und 400 m höher als Bangkok), der schönen friedlichen Umgebung, bieten die Eingeborenen zur Genüge Gelegenheit, Studien an ihnen zu machen. Laoten, Schan auch Ngeo genannt, Siamesen, Kamu ein Mann aus Afghanistan (unser Stationswächter), Chinesen, hin und wieder ein Karen, sind so verschiedene Typen, daß sich unsere kurzen Einzelbeobachtungen als Vorstudien für die Stämme gewiß lohnen.

Eine der sofort ins Auge fallenden Äußerlichkeiten ist die „geschwollene Backe“ der Lao. Während die Siamesen Betel kauen und dadurch Zähne und Mund verunstalten, haben die Laoten ein anderes Anregungsmittel, Tee und Salz, das im Munde zusammen verarbeitet wird. Diese Mischung wirkt anregend auf die Leistungsfähigkeit der Menschen, so daß auch viele Europäer, die hier leben, oft daraus buchstäblich neue Kraft saugen. Aber die sonst angenehmen Züge der Laoten werden dadurch natürlich zu direkten Karikaturen verzerrt. Unter den laotischen Frauen und Mädchen sieht man sehr sympatische, schöne Gestalten. Der Stationsmeister von Ban Ping ist der Typus eines intelligenten Lao, sogar die europäischen „Geheimratswinkel“ fehlen ihm nicht.

In der Nähe der Station sehen wir an einem uralten Baum ein eigenartiges Häuschen, zum Bewohnen zu klein. Auf unser Befragen erfahren wir, daß in diesem Raume ein böser Geist (siam. Pi) wohnen; um ihn zu besänftigen, haben die Eingeborenen eine Hütte errichtet, in welcher ihm regelmäßig Nahrung und Blumen dargebracht werden. Die Opfergaben sind auch regelmäßig am nächsten Morgen verschwunden. Verschmitzt lächelnd teilte uns später der Stationswächter mit, daß er schon viele Monate den bösen Geist spiele und jede Nacht

1-24-3 (485)

seine reichliche Mahlzeit aus dem Geisterhäuschen hole.

Ein herrlicher Tag bricht an und die Sonne geht in gelber Pracht auf, als wir Ban Ping auf einer Baulokomotive verlassen, um Ban Kan 14 km nördlicher zu erreichen. Die Geleise sind bereits 12 km gelegt und endigen vor einem noch im Bau befindlichen Tunnel. Hunderte von Arbeitern der verschiedensten Rassen sieht man dem Bahn entlang beschäftigt. Enorme Mengen Erde mußten bewegt werden, um die hohen Dämme aufführen zu können. Viele tiefe Schluchten und reißenden Gebirgsbäche sind einstweilen provisorisch überbrückt.

Die bis oben hin dichtbewachsenen Berge treten ganz nahe an die Bahn heran. Die steilabfallenden Granitfelsen kommen an vielen Stellen so nahe an den wild dahinbrausenden Mae Thea her, daß nur durch große Sprengungen ein Weg für das Dampfroß gebaut werden konnte. Glühend heiß brennt die Tropensonne herab, als wir den Tunnel und nach einer weiteren kurzen Fußwanderung durch den 1300 m starken Berg Ban Kan erreichen, begrüßt von dem dort stationierten deutschen Leiter des Eisenbahnbaus.

In Ban Kan erwarten uns bereits Träger und flinke Ponies, die uns nach Lampun bringen sollen. Die alte nach Lampun führende Handelsstraße hat schon unter den Vorboten der Regenzeit stark litten, sodaß Roß und Reiter sich tüchtig durchzukämpfen haben. Über schwankende Bambusbrücken überschreiten wir Bäche und Schluchten. Die sogen. Bambusbrücken lassen überall viel zu wünschen übrig. Ist man beim Passieren derselben nicht äußerst vorsichtig, so wird durch die lose, lückenhafte Fügung der Fuß des Pferdes stark gefährdet.

Die erste Zeit führt unser Weg reizvoll durch Urwald hindurch. Mächtige Bäume, von Lianen umschlungen, blicken

1-24-4 (486)

seit Jahrhunderten herab auf das Getier, das da herumfleucht, und auf die Menschlein, die langsam ihres Weges fürbaß schreiten. Einen herrlichen Anblick bieten die vielen prachtvollen Orchideen. Es hat für uns etwas ungemein Bestrickendes von den hohen Bäumen die Orchideenblüten herabhängen zu sehen, darunter schön gelb-lila oder rot-blau blühende. Äußerst charakteristisch ist der bereits erwähnte, ölliefernde Dipterocarpusbaum und unser Werg führt hin und wieder durch ganze Wälder dieses herrlichen Baumes. Betritt man aber einen solchen Wald, so verliert der schöne schlanke Baum viel von seinen Nimbus; denn 1 m über den Boden ist fast an allen älteren Bäumen eine tiefe schwarze Höhle eingebrannt, die angerusten Stellen reichen noch einige Meter über diese hin. Hier wenden nämlich die Eingeborenen ihr beliebtes Raubsystem an. Gewöhnlich in der Trockenzeit höhlen sie den Stamm aus, wodurch am Boden dieser Nische ein Ölreservoir entsteht. Da sich aber das Öl an der Luft verdickt, zünden die Eingeborenen auf dem Erdboden ein Feuer an, damit das nicht mehr laufende Öl wieder flüssig wird. Dieses fangen sie dann in Zinntonnen auf. Das so gewonnene Baumöl wird vor allem in Innern des Landes benutzt und für den Export kaum in Betracht.

Auf steil ansteigender Straße geht der Ritt, an Abgründen vorbei weiter. Hin und wieder ziehen Rinderkarawanen in langer Reihe vorüber. Der Leitbulle ist meistens durch einen originellen Pfaufederschmuck ausgezeichnet. Die Tiere tragen Reis, in Bambusgeflechten zu beiden Seiten des Sattels herabhängend, nach Ban Ping. In das Geläute der Kuhglocken, eigenartigen Gebilden aus Bambus, Holz oder Metall, mischt sich melodisch der Vogelgesang, der aus den Sehlingpflanzen, Bamusstauden und aus den Bergen herüberschallt. Die schwarze

1-24-5 (487)

Farbe, die wir bei den Büffeln weiter unten im Lande sahen, wird hier durch die braune, braurote, bräunlichweiße, die wir von Europa her gewöhnt sind, abgelöst.

Die Sonne steht schon tief am Himmel, als wir Ban Kan Noh ein kleines Laodorf erreichen, woselbst wir zu übernachten gedenken. In einer kleinen, vollständig aus Bambus gebauten Hütte, richten wir uns für die Nacht ein. Das Häuschen liegt auf einem kleinen Hügel über dem Dorfe und bietet eine herrliche Fernsicht auf die umliegenden Berge. Einen schönen Sonnenuntergang können wir von hier aus genießen. Hinter dem westlichen Bergen verschwand die Weltenbeherrscherin mit rötlichen Glanze. Noch lange winken ihre Strahlen in violetter und orangefarbener Dämmerung dem Monde Abschiedgrüße zu. Schnell bricht die Nacht herein, ein leichter Nebel entsteigt dem Tale; unten im Dorfe leuchten die Feuer aus den Hütten der Eingeborenen; der Mond überstrahlt mit seinem sanften grünen Licht die Landschaft; hin und wieder hört man einen Nachtvogel oder den lauten Ruf eines Geko; fliegende Hunde fliegen lautlos nahe unseren Köpfen vorbei – sonst tiefe Stille. Da hier im diesen Höhen Moskitos nicht vorkommen, können wir den Zauber dieser schönen Nacht ungestört auf uns einwirken lassen. Erst spät in der Nacht, die Feuer unten im Dorfe waren längst erloschen, suchen wir unser Lagerstätten auf. Unliebsam wurden wir jedoch aus unserem Schlummer geweckt. Mitten in der Nacht, der Mond war bereits untergegangen, ertönten Geschrei und Schüsse aus der Ortschaft zu uns herauf. Ein sog. Dschungelteufel (Tiger) war in das schlafende Dorf eingebrochen und hatte ein Kalb aus der Herde geraubt. Wir ergreifen unsre Gewehre und eilen zur Hilfe den Berg hinab. Leider verhindert die große Dunkelheit eine Verfolgung, und unverrichteter Sache

1-24-6 (488)

kehren wir wieder zu unsrer Hütte zurück.

Noch vor Sonnenaufgang verlassen wir am nächsten Morgen das Dorf. Am Wege waren mehrere Geisterhäuschen zu sehen. Unser Führer erklärt uns, daß hier die Dschungelteufel in Gestalt von Tigern, wilden Büffeln und Panthern besonders gefährlich seien. Wir verlassen allmählich das Gebirge und betreten eine Ebene. Ein wunderbares Panorama erschloß sich unseren Blicken. Hinter uns liegt das Gebirge, durch welches wir kamen, daran schloß sich nach Osten die Fortsetzung der Kette. Rechts von uns grüßt aus dem Urwald der Mae Tha, in Norden erhebt sich eine isolierte Hügelkette und hinter dem Urwald erstrecken sich in fernen Westen in langem Zuge die Grenzhöhen von Siam und Burma. Als wir uns der Ebene nahen, entbieten die tiefdunklen Palmen an den wasserreichen Stellen des Urwaldes den ersten Gruß der Hochebene. Bald erreichen wir die erste größere Siedlung mit einem Pflanzengarten mit rotem Pfeffer, Gurken, Gewürzen und Tomaten. Die letzte Strecke über die aufgeweichte Straße und über Reisstoppelfelder wird uns allen bei der brennenden Sonne sehr sauer, und wir sind froh, als wir spät abends in Lampun einreiten.

Lampun ist eine alte interessante Fürstenstadt von etwa 3000 Einwohnern. Wir besuchen einen noch ziemlich gut erhaltenen Tempel mit zwei mächtigen Buddhafiguren, einer sitzenden und einer liegenden. Auf den Straßen herrscht regen Leben. Mönche in gelbem Gewand schreiten schweigend im Gänsemarsch zum Wat. Wassertragende, graziöse Laotinnen blicken verwundert uns Europäer an, da wir uns zu lange an den Bewegungen eines vom Mieder unentstellten weiblichen Körpers erfreut haben (schwer ist die Dämchen

1-24-7 (489)

in den oft bestaunten Görzapparat zu bringen); stramm marschieren die Soldaten in ihrer hübschen Uniform nach krachenden, scharfen Kommandorufen auf dem Exerzierplatz und vor den Häusern bewegen sich, heftig gestikulierend und scherzend, die Einwohner der Stadt.

Tschieng Mai ist mit Lampun durch eine gut erhaltene Straße verbunden und ist mit einem Dogkart mit einmaligen Pferdewechsel in etwa 3 Stunden zu erreichen. An nächsten Morgen brechen wir nach der Hauptstadt des ehemaligen Laoreiches auf. Während unserer Fahrt haben wir einen herrlichen Blick auf den Doi Anga Luan und den Doi Sutaep (Doi auch Khoa = Berg). Wir grüßen nun wieder dem uns wohlbekannten Mäping. An seinem linken Ufer geht es Tschieng Mai entgegen. Rechts von uns erheben sich aus den gelben Reisfeldern der Stücklackbaum (Mai Guao) mit seinen siegelroten Blüten und der Baumwollbaum mit großen roten Blütenkelchen.

Es ist jammerschade, daß die Gewinnung beider Nutzprodukte absolut nicht rationell betrieben wird. Der Stücklack ist für einige tausend Tikal einem Chinesen verpachtet, während die Baumwolle ein Prinzenprivileg ist. Ersterer ist allein natürlich nicht im Stande die Millionen von Bäumen technisch für den Gewinn vorzubereiten, letzterer ist so reich, daß er die Einnahme aus der Baumwolle nur als Tröpfchen in die ständig fließende Goldquelle betrachtet. Die Baumwolle wird in Siam vor allem zur Auspolsterung der chinesischen Matratzen benutzt.

Einen glücklichen Landstrich mit Ackerbau und Viehzucht durchfahren wir jetzt. An den Ufern weiden allerorts Rinderherden. An Kulturen gibt es hier neben Reisfeldern vor

1-24-8 (490)

allem Tabak und Kartoffelpflanzungen. Hell und freundlich leuchten uns vor der Einfahrt in Tschieng Mai (etwa 300 m über dem Meere) dessen prächtige Phradjedis entgegen, welche größtenteils moderne Werke der letzten 50 Jahre sind. Viele davon sind Geschenke eines reichen, hier ansässigen Burmanen an die Priester der verschiedenen Wat. Ein weiter Blick öffnet sich uns auf die laotischen Häuser, die teilweise direkt am Ufer, teilweise in hübschen Gärten versteckt liegen. Zuerst passieren wir das schmücke Gebäude der siamesischen Forstverwaltung; gleich darauf grüßt uns aus einem hübschen Garten eine europäische Flagge - die eines deutschen Kaufmanns. Gegenüber am anderen Ufer liegt die amerikanische Missionskirche, ein schlichter Holzbau, dem sich in einiger Entfernung die Missionshäuser, die Bombay Burma Kompanie und die Borneo Kompanie anreihen. Der Weg nach dem für uns zum Übernachten bestimmten Haus führt durch einen Teil der stark bevölkerten Stadt. Ein buntes Bild der braunen und gelben Rassentypen fesselt den Blick. Breitspurig steht vor seinem großen Laden ein geschäftiger Chinese im Vollbewußtsein seiner kommerziellen Überlegenheit. In den Auslagen sehen wir alle erdenklichen europäischen und asiatischen Handelsartikel aufgestapelt, im Gegensatz zu der bescheidenen Aufmachung der kleinen laotischen und burmanischen Betriebe. Vor einer Eingangstür lehnt einer der Besitzer mit turbanähnlicher, rosa Kopfbedeckung, in eifriger Unterhaltung mit einer Laotin begriffen. Ihr braun und rot gestreifter Sarong, ihre freien graziösen Bewegungen unterscheiden sie vorteilhaft von der plumperen Siamesin, deren aufgeraffter Panung weniger schmiegsam dem Körper anliegt. Kamu aus dem Mäkonggebiet passieren auf Elefanten

1-24-9 (491)

unseren Weg; Karen weichen uns schüchtern aus; Schan sehen uns selbstbewußt nach.

Überall frisch pulsierendes Leben! Dem bunten Gemisch der Rassen entspricht auch die Mannigfaltigkeit der Bauart er Tempel und Häuser: Die Phradjedis und Wat schimmern in allen erdenklichen Farbenkontrasten, während die Holzbauten der Häuser sich an eine ruhigere Grundform halten. Letztere erinnern mehr an die eigentlichen Chinesenwohnungen. Wir vermissen im Innern der Stadt die Pfahlbauten Südsiams. Da hier keine Überschwemmungsgefahr vorliegt, treffen wir ebenerdige Wohnungen an. Die unmittelbare Folge dieser Bauart ist, daß die Moskitos die Malaria, die sonst in Tschien Mai wenig vorkommt, in dieses Häuserviertel hineintragen, da sie feuchtwarme, ebenerdige Wohnungen als Brutstätten bevorzugen.

Der frühere laotische Königspalast liegt zerfallen im Innern der Stadt. Nur ein breiter Wall mit grüner, verführerischer Decke und die Phradjediruinen, von Schlingpflanzen überwuchert erzählen uns von alten, stolzen Laoherrschern. Der jetzige Vasallenfürst wohnt in den Trümmern des alten Palastes.

In Tsieng Mai kreuzen sich die zwei wichtigsten Handelsstraßen von Nord nach Süd und von West nach Ost. Mäping aufwärts kommen die Güter von Bangkok, europäische, japanische, chinesische und amerikanische Waren, um von hier aus weiter nach Yuennan d.h. Südchina weiter befördert zu werden. Andererseits gehen wieder viele Artikel, so vor allem Felle, Baumvolle, Reis, Stücklack und anderes mehr flußanwärts oder nach dem Westen. Von hier aus, also Burma, werden vor allem englische Artikel, Stoffe, Nähmaschine, Uhren, Messer eingeführt. Abnehmer sind zumeist Laoten, Scham und die Hooh,

1-24-10 (492)

ein chinesischer Stamm, der Yuennan Provinz. Jedoch wird auch sehr viel direkt weiter in das französische Hinterindien geführt. Für diese zentrale Handelslage zwischen Burma, Südchina, französisch Indien, Süd- und Nordsiam ist allerdings die grundlegende Bedingung „Verkehrswege“ noch nicht erfüllt. Ist doch einerseits die Schiffbarkeit des Mäping in der heißen Zeit sehr beschränkt, und andererseits sind die Landwege in der

Regenzeit oft so überschwemmt, daß eine Beförderung ausgeschlossen ist. Erreicht einmal die bereits im Bau befindliche Eisenbahn Tschieng Mai (der Gleiskopf ist bereits bis Lampun vorgeschoben), so ist eines der reichsten Absatz- und Ausfuhrgebiete der Welt mit einem Male erschlossen. Noch freilich sieht Tschieng Mai nicht nach einer Weltstadt aus, aber wer die Berichte der 50er Jahre von Bangkok kennt und dann sich heute

1-24-11 (493)

die Hauptstadt des „Reiches des weißen Elefanten“ ansieht, der wird auch an der Möglichkeit einer glänzenden Entwicklung von Tschieng Mai nicht zweifeln können.

Tschieng Mai ist Sitz eines internationalen Gerichtshofes, der Streitigkeiten zwischen Europäern und Asiaten schlichtet. Unter diesen spielt der Elefantendiebstahl eine große Rolle. Die Hauptschwierigkeit für die Exportfirmen liegt im Beschaffen und Behalten der Elefanten; gewöhnlich fällt der eine oder andere in die Hände gewerbsmäßiger burmesischer Fänger, die sie wieder zu billigen Preisen anderen Unterhändler zuführen.

Unser äußerlich geschnitztes Haus steht in einem kleinen Garten und ist von mehreren alten Ficusbäumen (Kautschouk) umgeben. Eine geräumige, um 3 Seiten des Hauses herumlaufende Veranda ermöglicht auch bei Regen den Aufenthalt im Freien. In jedem Raume steht ein schön gearbeiteter Spucknapf. Dieser Zierat spielt bei dem Siamesen und Laoten eine große Rolle, denn dorthin verschwinden die Reste des Betels der Siamesen und des Teeblattes der Laoten. Von der Veranda haben wir einen herrlichen Blick auf die schönen Ficusbäume mit ihren tiefgrünen Blättern, ihren lang herabhängenden Luftwurzeln, hinaus auf den Mäping mit seinen klaren Fluten und hinüber auf die anmutigen Häuser am anderen Ufer.

Am nächsten Morgen machen wir einen Ausflug nach dem etwa 2 km von Tschieng Mai entfernten, 1675 m hohen Doi Sutaep. In etwa 1100 m Höhe liegt weithin sichtbar das im Jahre 1760 erbaute Wat „Doi Sutaep“. Das Wat ist der beliebteste Wallfahrtsort aller Eingeborenen von Tschieng Mai und Umgebung. Ja sogar Siamesen und Burmanen wallfahren

1-24-12 (494)

nach diesem Hiligtum.

Tüchtig brennt die Sonne, als wir zu Fuß über die Ebene marschieren, um das kleine, am Fuße des Doi Sutaep liegende Dorf Ban Djangkien zu erreichen. Der isolierte Berg ist sehr wasserreich, überall fallen von seinen Höhen zum Teile mächtige Fälle in die Waldgründe. Immergrünen Bäume schmücken die Ränder; wilde Bananen, Palmen, Farne wuchern in üppiger Fülle an den lebensspendenden Gewässern. Orchideen in seltener Schönheit sorgen für einen bunte Farbenpracht. Riesige, in allen Farben schillernde Schmetterlinge gaukeln von Blume zu Blume; überall macht sich eine Biene unangenehm bemerkbar und hin und wieder läßt sich ein Affe oder ein Hirsch vernehmen. Überall in den Bäumen Nester, die kleinen nah am Boden, die großen hoch oben in den Baumkronen. Die prachtvollen befiederten Sänger lassen ihrer Lieder noch einmal so laut als sonst erschallen, - war doch die Brutzeit gekommen.

(Schluß folgt)

Kneupelt.

-------------

Theater im Kokaido.

1-24-13 (495)

die Brücke finden zu helfen, die ihn über diese öde Zeit hinwegführt. Und in dieser Hinsicht haben wir auch dankbar die letzten Versuche anzuerkennen, hier regelrechte Theateraufführungen zu veranstalten. Der wohlgelungene Darstellung des „Peter Squenz“ folgten am 1. Pfingstfeiertage die beiden Einakter:

„Das heiße Eisen“ von Hans Sachs. und

„Die Braut“ von Theodor Körner.

Die derbkomische Art Hans Sachsens hatten wir durch das Marionettentheater (Sees. Laetzsch) bereits kennen gelernt. Die geschickt aufgebaute dramatische Idee im „Heißen Eisen“ ließ auf eine gute Wirkung bei einer Aufführung durch Personen schließen; sie blieb auch dank der vorzüglichen Darstellung und Aufmachung nicht aus. Unsere „Theaterleute“ verstehen es, vor allem schon durch das Bühnenbild ihre Zuschauer für sich zu gewinnen. Die Küche mit ihrem altmodischen Herd (mit „echter“ Ofenplatte) und Rauchfang, die Wandbretter mit den schweren Steinkrügen usw. zeugten von geschickter Regiekunst.

Die junge Bauersfrau (Sees. Laetzsch) tats uns gleich an, und wer konnte es ihr verdenken, daß sie ihren Mann (Uttfz. Freese), der uns ebenfalls nicht ganz brav vorkam, auf die Feuerprobe stellen wollte. Er war aber schlauer als sie (natürlich) und wußte sich geschickt aus der Klemme zu ziehen. Trotzdem unterließ er es nicht, nun auch sie auf eheliche Treue zu prüfen, und was dabei herauskam - nun, ich will lieber hier nicht davon erzählen - oh! diese Weiber!! Ja, die Frau Gevatterin (Sees. Engel) hatte gut reden; für jedes neue Eingeständnis der jungen Frau quittierte sie mit hämischen Grinsen. Schließlich waren aber

1-24-14 (496)

die Vergehen bei allen Dreien gleich groß; nur hats der Mann nicht verraten . . . . . oh! diese Männer!!

Mit besonderer Sorgfalt gelangte „Die Braut“ ein Lustspiel in Alexandrinern, in einem Aufzuge zur Darstellung Karl Theodor Körner ist gar manchem zum Lieblingsdichter geworden. Die frische Lebendigkeit seines Gemütes und die Erhabenheit seiner Gesinnung, die in all seinen Dichtungen zum Ausdruck kommt, verhalfen ihm dazu. Auch daß er, kaum 22 Jahre alt, der Welt schon genommen wurde, läßt uns immer mit tiefem Bedauern an sein Schicksal denken. Immerhin - er fiel als Held in der Zeit der großen Hoffnung einer deutschen Freiheit, und es ist besonders angebracht, seiner heuer zu gedenken. In dem Jahre 1812, da „Die Braut“ (die zu seinen ersten Dramatischen Versuchen gehört) zur Aufführung gelangte, schrieb ihm sein Vater: ...... „ in dessen vereinigt sich vieles bei Dir, was Dir einen glücklichen Erfolg im Komischen verspricht. Du hast vielseitige Empfänglichkeit, ein leichtes Blut, Witz, Fertigkeit im Versbau, Bekanntschaft mit dem Tone der feinen Welt und eine heitere Phantasie.“ Und all diese Eigenschaften sind es, die uns auch gerade bei der hiesigen Aufführung so viel Genuß verschafften. Die Herren Vizefeldw. Barghoorn (Graf Holm, der Sohn) und Sees. Laetzsch (Graf Holm, der Vater) waren ganz in ihren Rollen aufgegangen. Sie hatten ihre Aufgabe glänzend einstudiert; jede Bewegung war überlegt, jedes Wort wohl erwogen. Der Wettstreit des Witzes in der reizenden Spatzenfabel wirkte vortrefflich; die Beobachtungen des jungen Grafen durch das Schlüsselloch ließen das Bild der Braut (deren Stimme wir im Liede hörten - Sees. Wegener) deutlich erstehen. Auch Mimik und Maske der beiden Darsteller verdienen

1-24-15 (497)

größte Anerkennung, ebenso wie wir die Meisterleistung der Kostümwerkstatt (Sees. Blomberg u. Co) erwähnen müssen. Aus unansehnlichem Zeug wurde uns die kostbarste Ausstattung vorgezaubert, wie auch aus den Photograhien deutlich hervorgeht. Mit großem Geschick war die Gartenszene aufgebaut, die nach Öffnen des Vorhanges sofort zu lautem Beifall Veranlassung gab, der zum Schluß des Abends reichlich allen Darstellern und der Regie zuteil wurde.

Vor Beginn der Aufführung und in den Zwischenakten sorgte die Schrammelkapelle für Unterhaltung, und wir können dem jungen Grafen ganz und gar nicht zustimmen, wenn er sagt:

„Die Kunst belohnt sich schlecht in unserem kargen Tagen,

Noch immer bleibt der Geist gefesselt an den Magen.“

Wir fühlen uns an solchen Abenden hinweggerückt

„aus dieser kleinen Stadt,

die weder Kaffeehaus noch ein Theater hat.“

C. Leonhardt.

------------

Jahrestage des Krieges 1914/15

Juni 1914

| 28. VII. | Kriegserklärung Österreichs an Serbien. |

| 31. VII. | Erklärung des Kriegszustandes in Deutschland. |

Juli 1915

| 2. VII. | Großer Erfolg der Armee des Kronprinzen in den Argonnen, nordwestl. Four de Paris. |

| 2. VII. | Seegefecht in der Ostsee S.M.S. „Albatros“ auf Strand gesetzt. |

| 4. VII. | General von Linsingen erreicht die Zlota-Lipa. |

1-24-16 (498)

| 5. VII. | Erzherzog Joseph Ferdinand siegt bei Krasnik. |

| 5./7. VII. | Goßer italienischer Angriff auf Görz. |

| 9. VII. | Übergabe von Deutsch-Südwest-Afrika. |

| 13. VII. | Neuer Erfolg in den Argonnen. |

| 14. VII. | General von Below überscnreitet die Windau bei Kurschany, General von Gallwitz erobert Przasnysz. |

| 17. VII. | Mackensen durchbricht bei Krasnostav die russischen Linien. |

| 18. VII. | Besetzung von Tukum und Windau. Die Russen gehen über den Narew zurück. |

| 18. VII. | Die Deutschen überschreiten den Bug bei Sokal. |

| 21. VII. | Französischer Angriff auf den Reichsackerkopf |

| 23. VII. | Below siegt bei Schaulen. Gallwitz erobert Rozan und Pultusk. |

| 28. | Woyrsch überschreitet zwischen Warschau und Iwangerod die Weichsel. |

| 30. VII. | Eroberung von Lublin.

|

Julibeute zwischen Osten und Pilica: 9500 Gefangenen

Im Südosten: 126 000 Gefangenen

---------------

Gleichklangrätsel

Es nehmen gar viele ältere Herrn

Das Wort zur Erquickung von Herzen gern,

Ob auch die Gattin deshalb protestiert,

Weil es den Menschen nicht grade ziert.

Doch macht es der Seemann nach Kriegsgebrauch,

Dann freudig die Gattin darüber auch.

- - - - - - - - - - - - -

ein Fahrzeug zu lenken, gebraucht man das Wort.

Auch wird es erhoben an jedwedem Ort.

- - - - - - - - - - - - -

Du kaufst es im Laden; das Wort packt es ein;

Nicht groß sind sie beide. Was mag das wohl sein?

- - - - - - - - - - - - -

Methematisch betrachtet ist's eine Figur.

In anderer Bedeutung - von Form keine Spur.

- - - - - - - - - - - - -

Es haben die Menschen es, doppelt sogar

Auch machen es viele. (das ist leider wahr)

A. Dt.