Lagerfeuer

1-22-1 (445)

Lf. No. 22. Matsuyama, Sonntag, den 25. Juni 1916

Die Erdgeschichtliche Entwicklung Chinas.

II. Die Entstehung der heutigen Bodengestalt.

Seit dem Ende der Kreideformation begannen fast überall auf der Erde gewaltige Veränderungen der Oberflächenformen. Nachdem bis dahin lange Zeiten hindurch eigentliche Gebirge wahrscheinlich überhaupt nicht vorhanden gewesen waren, traten nun kurz nacheinander mehrere Faltungen ein. Sie schufen die heutigen Gebirge und damit auch die heutigen Flußsysteme. Auf der Zergliederung dieser Vorgänge beruht mithin das Verständnis für die heutigen geographischen Verhältnisse. Das rechtfertigt ein genaueres Eingehen auf die Tertiärzeit auch in dieser kurzen Übersicht über die geologische Geschichte Chinas.

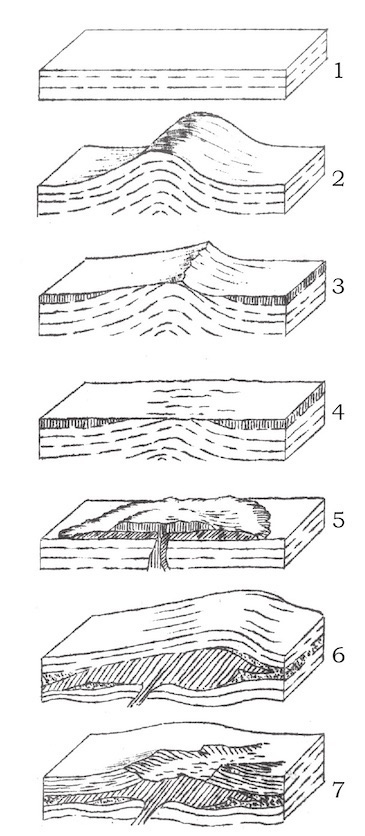

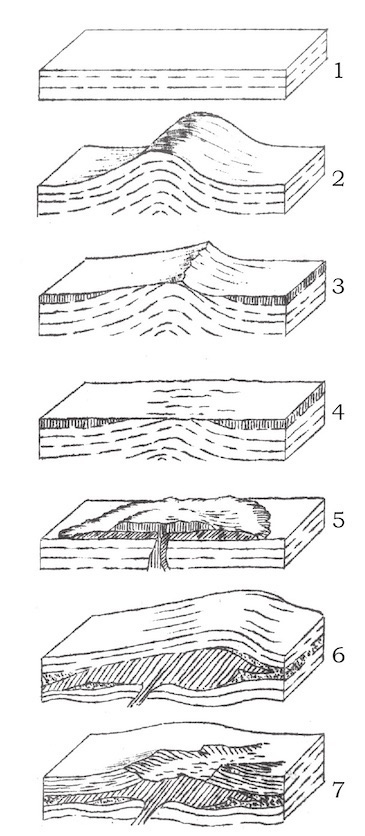

Fig. 1 - 4 Faltung & Abtragung.

Fig. 5 Vulkanischer Erguß.

Fig. 6 - 7 Lakkolith

Vorausgeschickt seien einige allgemeinen Bemerkungen

1-22-2 (446)

über die Entstehung von Gebirgen überhaupt. Die einfachsten Formen dieser Vorgange sind in den vorstehenden Abbildungen dargestellt. Wo sich Spannungen in der Erdrinde herausbilden, da führen sie entweder zu Pressungen oder zu Zerrungen. Die Gesteinsschichten sind ursprünglich flach gelagert (Fig. 1). Die Pressung bewirkt eine Zusammenstauchung und Auffaltung (Fig. 2.), zuweilen auch eine Zerbrechung und Übereinanderschiebung der Schichten. Darin beginnt die Verwitterung ihre Arbeit. Die durch sie aufgelockerten Gesteinsmassen werden in der Form von Sand, Staub, Schlamm durch den Wind und die Gewässer von den Berghängen in die Niederung hinabgetragen, und so verschwindet das entstandene Gebirge äußerlich nach und nach wieder (Fig. 3. u. 4.). Nur die faltige Lagerung der Schichten unterscheidet einen solchen Gebirgsrumpf (Fig. 4.) von der ursprünglichen Ebene (Fig. 1.). Wo statt der Pressungen Zerrungen eintreten, da können sie zur völligen oder teilweisen Zerreißung der Gesteinsschichten führen.

Dadurch entstehen Spalten, auf denen sich später Erze und andere Mineralien ausscheiden, oder die auch unmittelbar bis zu den schmelzflüssigen Massen im Untergrunde der Erdrinde reichen können. In diesem Falle dringen jene geschmolzenen Massen auf der Spalte zutage und ergießen sich über den benachbarten Teil der Erdoberfläche (Fig. 5.). Solche vulkanischen Ergüsse können auch in größeren Tiefen der Erdrinde erfolgen und werden dann Lakkolithe genannt (Fig. 6.). Reicht nämlich eine Spalte nicht bis zutage, dann dringt die heiße Schmelze in ihr zwar auch empor, erreicht aber nicht die Oberfläche. Tritte sie jedoch auf eine Gesteinsschicht von geringem Zusammenhalt, wie z.B. ein Kohlenflöz, dann kann sie an dieser Stelle die Schichten auseinandertreiben. Es entsteht gleichsam

1-22-3 (447)

ein innerer Erguß, dessen Vorhandensein oft erst nachzuweisen ist, wenn die darüber liegenden Schichten durch die Verwitterung mehr oder weniger abgetragen sind (Fig. 7.) Solche lakkolithischen Massen waren es, die den deutschen Kohlenbergbau bei Fangdse an der Schantungbahn so schwierig gestalteten. Einen solchen Lakkolith mit abgetragener Decke haben wir auch vor uns in den Granithügeln im Norden und Nordosten von Matsuyama.

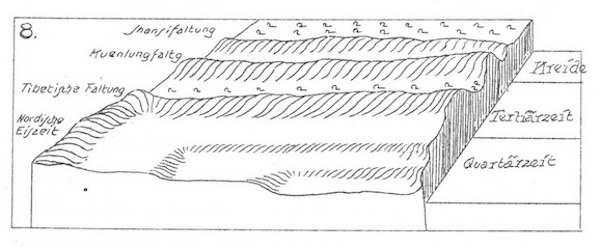

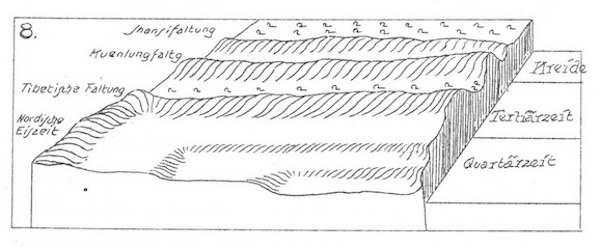

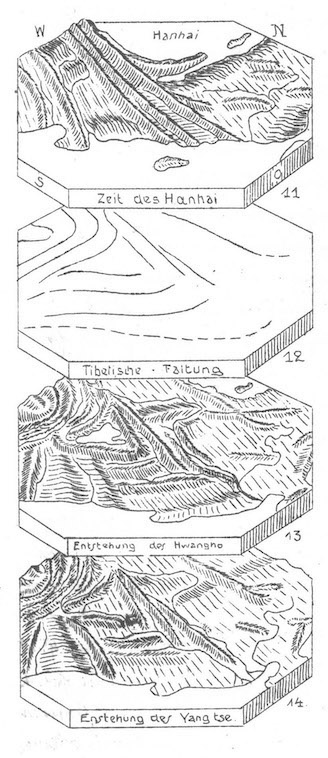

Aus einer Aufeinanderfolge von Vorgängen dieser verschiedenen Orten setzen sich nun die geologischen Ereignisse in China seit dem letzten Abschnitte der Kreideformation zusammen, und zwar ist der Hergang im großen folgender (Fig. 8.).

Auf eine erste Faltung, die noch zur Kreidezeit stattfand und die ich kurz die Schansifaltung nennen will, folgte eine Zeit der inneren Ruhe und der äußeren Abtragung. Im Anfänge der Tertiärzeit trat eine zweite Faltung ein. Ich nenne sie zur Unterscheidung die Kuenlunfaltung. Da sie quer zu den älteren Falten das schon teilweise wieder eingeebnete Gelände zusammenpreßte, hat diese Faltung zu vielfachen inneren Zerreißungen, zu vulkanischen Ergüssen und Lakkolithbildungen geführt. Die meist aus Granit bestehenden Lakkolithen sind durch die Abtragung während der

1-22-4 (448)

Tertiärzeit großenteils entblößt worden, wie z.B. auch der Granit von Matsuyama. In der Umgebung dieser Granite finden wir mehrfach Anhäufungen von Eisenerzen, z.B. die berühmte Lagerstätte von Ta-Yeh am Yangtse. Eine dritte und letzte Faltung ereignete sich am Ende der Tertiärzeit. Ich nenne sie die Tibetische Faltung. Sie ist es, der die heutige Erdoberfläche ihre Hochgebirge im wesentlichen verdankt, wie Alpen, Himalaya u.a. weil eben die seitdem verstrichene Zeit noch nicht genügt hat, um diese Gebirge wieder zu zerstören. Trotzdem haben auch diese jüngsten Gebirgsbildungen längst nicht mehr ihr altes Antlitz bewahrt. Von der Art ihrer Zernagung während der Quartärzeit werden wir zum Schluß zu sprechen haben. Ich möchte nun versuchen, ein Bild davon zu geben, wie sich aus der Wirkung der genannten drei Faltungen die Hauptzüge der heutigen chinesischen Gebirgswelt entwickelt haben.

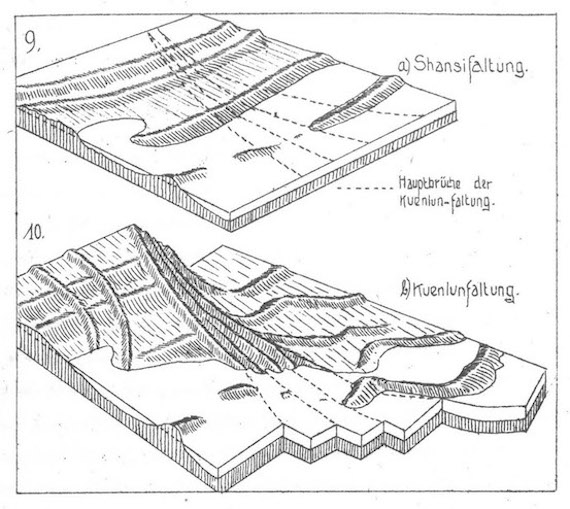

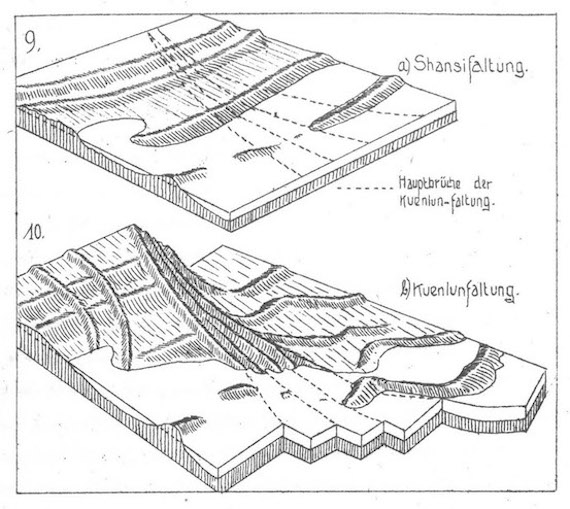

Die Shansifaltung ist naturgemäß stärker verwischt und darum schwerer zu erkennen als die beiden jüngeren Faltungen. Wir sind vielfach auf Vermutungen angewiesen. Am deutlichsten sichtbar sind die Reste dieser Faltung in den Kohlengebieten von Shansi,; denn diese Gegenden sind von der späteren Gebirgsbildung nur wenig beeinflußt worden. Hier bestand das Ergebnis der Shansifaltung aus einer Gruppe nordsüdlich laufender Gesteinsfalten, die wir nach Norden bis über Peking hinaus verfolgen können und deren Spuren sich im Süden an Tschengtufu vorbei bis nach Hinterindien mit großer Wahrscheinlichkeit wieder erkennen lassen. Eine zweite ähnliche Falte ist in Resten noch in Korea erhalten, eine dritte im nördlichen Teile der Hauptinsel von Japan. Versuchen wir, uns das Aussehen des mittleren Ostasiens nach dieser Faltung vorzustellen, so kommen

1-22-5 (449)

wir etwa einem Bilde wie Fig. 9. Diese Falten wurden nun während der letzten Zeiten der Kreideformation teilweise abgetragen, und darauf erfolgte die stärkste Umgestaltung der Erdrinde innerhalb Ostasiens, die Kuenlungfaltung während der älteren Tertiärzeit (Fig. 10). Dabei wurde der Nordteil von China stark nach Osten verschoben. An der Grenze der beiden gegeneinander verschobenen Gebiete entstand infolgedessen eine Gruppe langgezogener Faltungen in ostwestlicher Richtung. Diese Falten bilden noch heute im Inneren Asiens das Kuenlun-Gebirge, sind dann in Resten erkennbar auf der Wasserscheide zwischen Yangtse und Hwang-Ho und setzen sich fort im mittleren Teile von Japan (Shikoku und Süd-Hondo). Von diesen Hauptfalten strahlen zwei Falten nach NO. aus. Sie bilden einerseits die Grundlage des

1-22-6 (450)

Gebirgsbaus von Schantung und andererseits den noch heute hoch aufragenden Wutai-schan im nordwestlichen China.

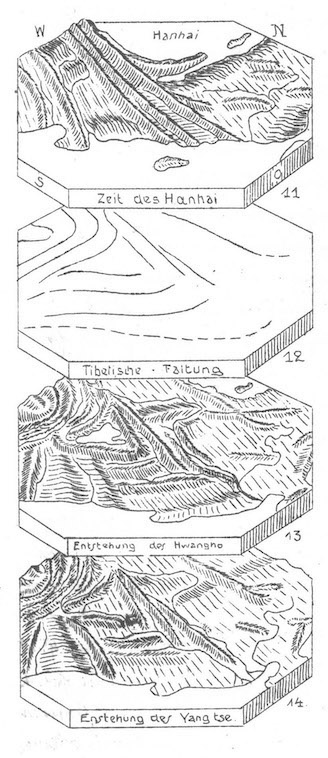

Die Tertiärzeit brachte wiederum die allmähliche Abtragung dieser Faltengebirge. Die Berge von Shansi im Osten und der Kuenlun im Süden hinderten, wie aus der Abbildung verständlich sein wird, den Abfluß zum Meere aus dem Gebiete der heutigen Wüste Gobi. Dort sammelte sich das Wasser infolgedessen zu einem mächtigen Binnenmeer an, das Richthofen mit dem Namen Han-Hai bezeichnet hat (Fig. 11.).

Am Ende der Tertiärzeit erfolgte die dritte und letzte Faltung, die Tibetische. Den Verlauf der Falten und Brüche, die dadurch entstanden, zeigt Fig. 12. Es handelt sich um eine Pressung von Norden und Osten her.

Die dadurch erzeugten Falten bilden einen Bogen, der von Süden nach Westen verläuft. Am deutlichsten prägen sie sich

1-22-7 (451)

aus in den auf jeder Karte von Asien erkennbaren Bergketten, zwischen denen die Oberläufe des Yangtse (Kinshakiang), des Mekong und des Salven verlaufen. Die weiter nördlich und östlich gelegenen Falten zeigen statt des Bogens einen Knick. Der nördliche Teil verläuft OSO-WNW, der südliche etwa SW-NO. Wir wollen die Wirkung der Falten zuerst im Norden des Kuenlun verfolgen. Hier kommen zwei Falten in Betracht, eine nördliche, die heute die große chinesische Ebene im Norden begrenzt, und eine zweite, die die Shansifaltung unmittelbar nördlich der großen Kuenlunfalten durchschneidet. Ihr verdankt das Gebirge des Tsinglingschan seinen steilen Absturz nach Norden. Die nördliche dieser beiden Falten teilte das Han-Hai in zwei Becken, die zweite öffnete dem südlicheren dieser Becken einen Abfluß nach Osten. So entstand der Stromlauf des Hwangho (Fig. 13), der die Wässer des derart angezapften Beckens dem Stillen Ozean zuführte. Damit war das Han-Hai zugleich seiner Hauptzuflüsse beraubt, und so war die Folge, daß auch der im Norden übriggebliebenen Rest allmählich austrocknete.

Südlich der Kuenlunfalten legte sich eine der tibetischen Falten quer vor den Winkel, den die alte Shansifaltung hier mit den Kuenlunfalten gebildet hatte.

So entstand ein riesiges Becken, das Richthofen nach dem dort allgemein verbreiteten roten Sandsteinen das Rote Becken von Szetshuan genannt hat. Hier sammelten sich die Gewässer, die von Norden und Westen zuströmten zunächst zu einem großen See (Fig. 13). Nördlich dieses Sees floß der heutige Han-flu am Südrande der Kuenlunfalten dem Meere zu und nahm von Süden die Zuflüsse auf, die sich in den großen Mulden zwischen den neugebildeten Falten im

1-22-8 (452)

südostlichen China sammelten.

Der See von Szetshuan hatte so mächtige Zuflüsse, daß er höher und höher stieg und sein Wasser schließlich an der niedrigsten Stelle über die Falte floß, die den See abgedämmt hatte. Diese tiefste Stelle lag westlich der heutigen Stadt Itshang. Hier ergoß sich zuerst in der Form eines Wasserfalles der Überfluß des Sees von Szetshuan nach Osten. Allmählich nagte sich das Wasser tiefer und tiefer in den Untergrund ein. So entstand eine fast 1000 m tiefe Schlucht, die berühmte Schlucht der Yangtse-Stromschnellen. Durch sie floß der ganz See von Szetshuan ab (Fig. 14.), und nun strömte ein einheitlicher Fluß aus den Bergen westlich von Szetshuan durch das angezapfte Becken und weiter durch das bisher von Han benutzte Tal nach dem Stillen Ozean. Es ist der heutige Yangtse, der längste Strom der alten Welt. Damit ist die heutige Gebirgswelt und das heutige Gewässernetz von Nordchina in den wesentlichen Zügen fertig.

Die folgende Quartärzeit hat keine weiteren Veränderungen gebracht als einige vulkanische Ergüsse und eine teilweise Abtragung der vorhandenen Bergformen, eine teilweise Ausfüllung der Täler mit den Ablagerungen der Flüsse und des Windes und endlich ein zeitweises Sinken und Steigen des Meeresspiegels. Die Abtragung ist nicht immer gleichmäßig erfolgt. Es hat Zeiten regenreichen Klimas gegeben, in denen die Flüsse ihre Täler tiefer und tiefer einnagten und den Verwitterungsschutt hinab in die Küstenebenen tragen. Dazwischen gab es trockeneren Zeiten, in denen die Kraft der Flüsse geringer war. Sie konnten vielfach den ihnen aus den Bergen zugetragenen Schutt nicht mehr fortschleppen. Jedenfalls hatten sie daneben nicht mehr die Kraft ihre Betten zu vertiefen. In dem überhaupt trockeneren Norden trockneten selbst so mächtige Flüsse wie

1-22-9 (453)

der Hwangho in ihrem Unterlaufe völlig aus. Das Land wurde größtenteils zur Steppe oder gar zur Wüste. Der Wind wühlte von dem unbewachsenen Boden den Verwitterungsstaub und Sand auf, der Sandwind schliff die höheraufragenden Geländeformen mehr oder weniger ab und lagerte seinen Staub in den Niederungen ab in der Gestalt des bekannten Lösses. So ergab sich ein Wechsel zwischen trockeneren Zeiten der Einebnung und feuchteren Zeiten der Taleinschneidung, der in Fig. 8 symbolisch zum Ausdruck gebracht ist durch die Terrassen im Vordergrunde der Zeichnung. Die ebenen Strecken sollen die Zeiten der Einebnung bedeuten, die abschüssigen Verbindungsstücke die Zeiten erneuter Einnagung der Flüsse. Die Darstellung soll ferner ausdrücken (durch den Querschnitt am Vorderrande), daß in der heutigen Landschaft Reste von den Einebnungsflächen aller dieser Trockenzeiten nebeneinander erhalten sind. Wir können mindestens drei trockene Zeitabschnitte nach der letzten Faltung unterscheiden. Diese Steppenzeiten, wie wir sie kurz nennen wollen, entsprechen nach der Zeit und wahrscheinlich auch der Ursache ihres Auftretens den verschiedenen Vereisungen der Nordischen Eiszeit in Europa und Nordamerika. Auch hier finden wir also dieselbe auffalende Übereinstimmung zwischen den klimatischen Vorgängen in Europa und Ostasien wie schon in früheren geologischen Zeiten.

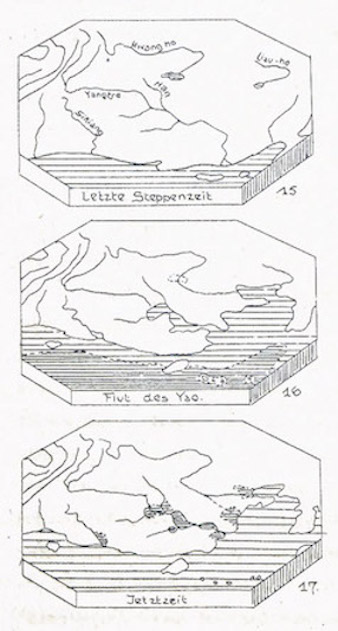

Augenblicklich, und zwar wahrscheinlich seit ungefähr 10 000 Jahren, leben wir in einer feuchteren Zeit. Die Flüsse nagen sich von neuem ein in die Ablagerungen der letzten Steppenzeit. Dieser Einnagung wirkt nur in der Nähe der Mündungen der Umstand entgegen, daß der Meeresspiegel heute etwa 200 m höher liegt als während der letzten Steppenzeit. Diese letzten Entwicklungen sind in Fig. 15-17 dargestellt.

1-22-10(454)

Es sind Vorgänge, die ich schon in einem früheren Aufsatze gestreift habe. Fig. 15 zeigt das Gewässernetz und den tiefen Stand des Meeresspiegels zur letzten Steppenzeit. Die Küste des Festlandes läuft von Formosa nach Japan hinüber, das Gelbe Meer ist trockenes Land. Der Hwangho endet in einem Salzsee im heutigen Shensi. In Fig. 16. ist infolge des Steigens des Meeresspiegels das Gebiet des Gelben Meeres überflutet, der Hwangho mündet in die neuentstandene Meeresbucht südwestlich von Tientsin. Der Unterlauf des Yangtse ist durch die Überflutung der Küste bis über Hankou hinaus in eine Kette von Seen verwandelt. Das ist der Zustand, der etwa für das 6. Jahrtausend vor Christi Geburt anzunehmen ist. Der Übergang von der letzten Steppenzeit zu diesem Zustande dürfte dasjenige geologische Ereignis sein, das der chinesischen Sage von der großen Flut des Yao und letzten Endes allen Sintflutsagen zu Grunde liegt. Seitdem hat der Yangtse alle jene Seen bis auf geringe Überreste in Seitentälern mit seinem Anschwemmungen zugeschüttet, ebenso wie der Hwangho in seinen Mündungsgebieten weite Flächen von Neuland angeschwemmt

1-22-11(455)

hat. Fig. 17 zeigt diese Veränderungen bis zur Jetztzeit.

Wir sind am Ende des Entwicklungsweges angelangt, den wir verfolgen wollten. Allmählich sahen wir die Hauptzüge der Bodengestaltung Chinas entstehen und sich zu dem heutigen Gesamtbilde zusammenfügen. Die geologische Forschung hat damit versucht, den Schauplatz der Menschengeschichte in diesem Teil der Erde als ein schrittweise Gewordenes verständlich zu machen. Sie gibt nun die Feder weiter an den Historiker. Aber auch das, was dieser über die Geschichte der Menschen erforscht, wird wiederum dem Geologen als Stoff für seine eigenen Betrachtungen dienen, als die Schilderung eines kleinen Abschnittes eines einzelnen Kapitels aus der großen Geschichte des Lebens auf der Erde.

Solger

-----------------------

Randbemerkungen zum Kriege

I. Heeresgruppe - Armeegruppe.

schwirren durcheinander und werden von vielen, die nicht ahnen, daß jedem dieser Worte ein bestimmter, eindeutiger Begriff zugrunde liegt, ganz willkürlich gebraucht. Wie dürfte auch die auf äußerste Klarheit und Bestimmtheit gerichtete Sprache des Soldaten zu irgendwelchen Zweifeln und Zweideutigkeiten Anlaß bieten?

Für die Erklärung dieser Begriffe steht uns als einziger Anhalt

1-22-12(456)

in den allgemein zugänglichen Vorschriften nur die Ziffer 40 der Felddienstordnung zur Verfügung, die besagt: „Nach der Kriegsgliederung besteht das Feldheer aus Armeen, die Armee aus Armeekorps, Kavallerie-Divisionen, Reserve- und besonderen Formationen.“

Aus diesen knappen Worten geht folgendes mit Sicherheit hervor:

1) Unter (Feld-)heer versteht man die Gesamtheit aller unserer Streitkräfte.

2) Das Heer gliedert sich rein formal und taktisch in Armeen, deren Stärke und Zusammensetzung nicht genau bestimmt ist (Die Stärke einer Armee schwankt zwischen 3-6 Armeekorps, 2-4 Kavallerie-Divisionen).

Die Felddienstordnung hat demnach die Gliederung, in der wir 1870 ins Feld zogen, unverändert beigehalten; nur wurden 1914 nicht 3, sondern 8 selbständige, einander gleichgeordnete Armeen aufgestellt, – entsprechend den 8 im Frieden schon errichteten Armee-Inspektionen – die alle unmittelbar der Obersten Heeresleitung unterstellt waren.

Aber auch schon 1870/71 hat sich ebenso wie im jetzigen Kriege die Notwendigkeit ergeben, für bestimmt strategische Zwecke, auf Nebenkriegsschauplätzen zum Beispiel, selbständige Verbände zu bilden, die ähnlich wie eine Armee zusammengesetzt sind, deren Stärke aber nicht erreichen. Man nennt eine derartige Formation, wohl deshalb, weil sie kleiner ist als eine Armee, eine „Armeeabteilung“ oder auch jetzt häufiger „Armeegruppe“. Ein Unterschied zwischen den beiden Verbänden mag höchstens insofern bestehen, als die Armeegruppe einen selbständigeren Charakter zu besitzen scheint als die Armeeabteilung. Aus dem Jahre 1870

1-22-13 (457)

erinnern wir uns der Armeeabteilung des Großherzogs von Mecklenburg an der Loire, während aus der Gegenwart die ehemalige Armeegruppe Woyrsch im Osten und die Armeeabteilung Strantz im Westen wohl die bekanntesten sind. Wo die genaue Grenze zwischen Armee und Armeegruppe liegt, war von hier aus bis jetzt leider nicht festzustellen, aber man muß annehmen, daß die Heeresleitung nicht ohne Grunde an den Begriffen „Armeegruppe“ und „Armeeabteilung“ festhält.

Eine vollständige Neuerscheinung und zuglech eine interessante Entwicklungsstufe, die wohl auch sicherlich in unsere Vorschriften übergehen wird, ist die „Heeresgruppe“. Bei den Massenaufgeboten des jetzigen Krieges zwang sowohl die wachsenden Zahl unserer eigenen Armeen, wie auch das Zusammenwirken mit den österreichischen Armeen zu weiterer Gliederung nach oben, zu einer Gliederung, die bei großer Vereinfachung der Befehlsverhältnisse für die Heeresleitung insbesondere strategisch-operativen Zwecken dient. So waren an der großen Offensive im Osten 5 deutsche Armeen (8.-12.) und etwa ebensoviele österreichische beteiligt. Diese Armeen wurden ihren geographischen Operationsgebieten entsprechend in 3 Heeresgruppen zusammengefaßt. Von Norden nach Süden: Hindenburg, Prinz Leopold, Mackensen, später Linsingen. Während also einerseits die Armee in wechselnder Stärke aus Grundeinheiten (Armeekorps, Reservenkorps, Landwehrdivisionen, Kavalleriedivisionen) zusammengesetzt ist, bilden andererseits mehrere Armeen (Armeegruppen, Armeeabteilung) eine Heeresgruppe. Die Zahl der Armeen schwankt. Hindenburgs Heeresgruppe bestand beispielsweise lange Zeit aus 4 Armeen, nämlich der 8. (Below), 10. (Eichhorn), 11. (Gallwitz), 12. (Scholtz). In den kleineren Verhältnissen

1-22-14(458)

der Westfront standen die 7 Armeen lange Zeit selbständig nebeneinander. Es wird aber kaum allgemein bekannt sein, daß auch hier seit letzten Herbst eine Heeresgruppe unter dem deutschen Kronprinzen gebildet worden ist, wahrscheinlich dieselbe Heeresgruppe, deren siegreiche Fahnen bald auf den Trümmern Verduns flattern werden.

II. Die Herrschaft der schweren Artillerie.

Schlagworte mögen ihre Nachteile haben. Aber ein Vorteil besteht sicherlich darin, daß durch sie ein besonders charakteristischer Zug eines Zeitabschnitts scharf gekennzeichnet und hervorgehoben wird. So hat auch der Satz, der von der Vorherrschaft der schweren Artillerie bei der jetzigen Kriegführung spricht, vieles Richtige an sich, denn er betont die überragende Bedeutung, die sich die schweren und schwersten Geschütze im Verhältnis zu früheren Kriegen durch ihre Leistungen errungen haben.

Ein kurzer Blick sei auf die Entwicklung dieser Waffe, die eine neue Note in die Kriegführung gebracht hat, geworfen. 1870/71 war es noch die deutsche Feldartillerie mit ihren kleinkalibrigen, nur flachfeuernden Geschützen, die den Gefechtshandlungen oft ein besonderes, entscheidendes Merkmal gab. Die verhältnismäßig geringe Anzahl an schweren Geschützen, die man besaß, war zu schwerfällig und unbehilflich, um sie den Bewegungen des Feldheeres folgen lassen zu können. Sie wurden nur nach Bedarf mit Hilfe der Eisenbahn zu Belagerungszwecken aus der Heimat nachgezogen. Die größte Schußweite betrug für die wenigen modernsten Geschütze der Belagerungsartillerie vor Paris 10 000 Schritt = einer deutschen Meile (7,42 km), während heutzutage Beschießungen auf 30 km keine Seltenheit mehr sind. Da es aber zu dem auf diese

1-22-15(459)

„großen“ Schutzen damals an den notwendigen Beobachtungsmitteln fehlte, mußte man, wie Prinz Hohenlohe in seinen Erinnerungen erzählt, durchgeschmuggelte Pariser Zeitungen zu Rate ziehen, die getreulich alle Treffresultate berichteten, um die Richtigkeit und den Erfolg des eigenen Schießens nachzuprüfen. Die Hauptschußentfernungen der Belagerungsgeschütze bewegten sich damals um 3000 m, während jedes moderne Feldgeschütz schon Entfernungen bis zu 8000 m erreicht. Das indirekte Richtverfahren, auf dem unser heutiges Schießen ganz und gar aufgebaut ist, war gerade erfunden und wurde vor Paris zum ersten Male praktisch angewandt.

Ein bedeutsamer Schritt in der Entwicklung der Artillerie geschah durch den Krieg von 1877/78, dem die Geschicklichkeit der Türken im Bau befestigter Feldstellungen (Plewna) einen besonderen Stempel aufgedrückt hat. Man erkannte, daß mit den kleinkalibrigen, flachfeuernden Feldkanonen gegen derartige Stellungen nichts auszurichten war, und entschloß sich deshalb in den meisten Staaten dazu, die Feldartillerie auch mit einem leicht beweglichen Steilfeuer-geschütz, der leichten Feldhaubitze, auszustatten.

Deutschland betrat einen andern Weg. Unser hervorragender verstorbener Generalstabschef Graf Schlieffen erkannte frühzeitig, daß ein leichtes Steilfeuergeschütz allein nicht genüge, um sowohl der Arbeit des Spatens, dessen sich die Türken erstmals mit so großem Erfolge bedient hatten und der in der Folge immer mehr an Bedeutung gewann, beizukommen, wie auch um grobe Hindernisse, wie sie Z.B. Sperrbefestigungen darstellen, rasch aus dem Wege zu räumen. Es ist sein bahnbrechendes Verdienst, daß er in klarer Erkenntnis der kommenden Aufgaben unsere

1-22-16(460)

„schwere Artillerie des Feldheeres“ geschaffen und ihre Bedeutung nachdrücklich betont hat, wirkungsvoll unterstützt von der leistungsfähigen deutschen Waffenindustrie. Jedes Armeekorps bekam einige Bataillone der schweren Kanonen (10, 12 cm), Haubitzen (15 cm), Mörser (21 cm) zugeteilt, die vorzüglich mit schweren Kaltblütern bespannt, den Bewegungen des Feldheeres nicht nur bequem folgen, sondern teilweise sogar längere Strecken im Trabe zurücklegen können.

Die Franzosen, die sich seit alters so gerne als die Meister der Artillerie rühmen, blieben in unverständlicher Kurzsichtigkeit weit hinter dem deutschen Heere zurück. Sie bauten wohl starke Sperrforts und Festungen in großem Maßstab, aber trotz aller laut verkündeter Offensivgedanken schienen sie bis kurz vor dem Kriege keine rasch verfügbaren schweren Geschütz in größerer Anzahl für nötig zu halten. Bei Kriegsbeginn hatten sie uns infolgedessen nur die veraltete 15,5 cm Rimailho Haubitze entgegenzustellen, von denen nur wenige Batterien den einzelnen Armeekorps zugeteilt waren, und mußten schließlich froh sein, daß ihnen die Engländer etwas mit schweren Geschützen aushelfen konnten.

Die Führung, die das deutsche Heer durch Graf Schlieffens Schöpfungen auf dem Gebiete der schweren Artillerie übernommen hatte, ging uns nicht verloren. Durch Ersetzung des tierischen Zuges durch den mechanischen ist es gelungen, auch die schwersten Geschütze (38 und 42 cm) so beweglich zu machen, daß Aufmarsch und Stellungswechsel in kürzester Zeit erfolgen können. Denn ebenso wie die moderne Kriegführung bei allen Gefechtshandlungen weniger denn je auf das Moment der Überraschung verzichten kann, so zwingt

1-22-17(461)

auch schon jede Fliegerentdeckung diese kostbaren schweren Batterien oft zu schleunigem Stellungswechsel. Eine Trennung zwischen schwerer Artillerie des Feldheeres und schwerfälliger Belagerungsartillerie gibt es seit 1914 schlechthin nicht mehr; alle, auch die schwersten Geschütze, müssen und können den Bewegungen des Feldheeres folgen. Das bedeutet einen gewaltigen Schritt in der Entwicklung dieser Waffe.

Es muß anerkannt werden, daß die französische Industrie während des Krieges unter dem Drucke der eisernen Notwendigkeit schwere Geschütze geschaffen hat, die eine recht beachtenswerte Kampfkraft darzustellen scheinen, wenn sie auch in der Wirkung gegenüber unseren zurückbleiben.

Wenn man sich klar macht, daß der gegenwärtige Schützengraben in seiner Vollendung eine Folge der ungeheuren Entwicklung der schweren Artillerie ist, daß also der ursprüngliche Einfluß der Feldbefestigung sich ins Gegenteil gekehrt hat, wenn man sich ferner der Erfolge unserer schweren Geschütze erinnert, vom Zusammenbruch der belgischen Festungen über den Durchbruch am Dunajeec bis zum Ringen um Verdun, dann kann man wohl mit gewissen Recht sagen, daß „gegenwärtig die meisten Siege im Zeichen der schweren Artillerie erfochten werden“.

M.

---------------------

Die Bukowina.

Seitdem die Russen durch unseren großen „Mai-Angriff“ von 1915 in die Linie Dünaburg – Tarnopol zurückgedrängt worden sind, haben sie mehrfach versucht, zu neuem Angriff ihrerseits vorzugehen. Ebenso wie im Januar steht auch jetzt dabei die Bukowina im Vordergrunde des Interesses,

1-22-18(462)

und es mag gerade angesichts der letzten Ereignisse lohnen, einen Blick auf die geschichtliche Rolle der Bukowina zu werfen.

Die Bedeutung, die die Bukowina in diesem Kriege bisher gehabt hat als das Vorland der Karpatenpässe, die in das Teil der oberen Theiß, die ungarische Landschaft Marmoros, hinüberführten, ist bis zu einem gewissen Grade auf für ihre frühere Geschichte bezeichnend. Über dieselben Pässe wanderten etwa seit dem 10. Jahrhundert die Rumänen aus ihren siebenbürgischen Sitzen in das Land um den Sereth und Pruth, die sogen. Moldau, ein. Daher wird heute die Bukowina von Rumänen bewohnt, während das benachbarte Galizien kleinrussische Bevölkerung hat. Schon als die Rumänen über die Karpathenpässe zogen, hatte sich von Kiew aus die russische Herrschaft nach SW. bis an das Gebirge ausgedehnt, und hier war das von Slaven benwohnte Fürstentum Rotrußland entstanden, auch wohl nach dem Orte Halicz unweit Stanislau am Dnjestr benannt (Halicien = Galizien, da die russische Schrift G für H setzt). Die Ausdehnung der Russen nach S.O. war durch die Einfälle der Chasaren, Kumanen und Petschenegen verhindert worden, die, aus Asien kommend, nacheinander das Gebiet nördlich der Donaumündung besetzt hatten. Als aber das Bulgarenreich von den Byzantinern vernichtet worden war, und die nun nach Süden drängenden Petschenegen gleichfalls bei Berrhöa unweit Saloniki von Byzanz bis zur Vernichtung geschlagen wurden (1122), da blieben die Sitze der Petschenegen am Pruth leer, und in diese wanderten die Rumänen nach.

Seitdem bildete die Bukowina das Bindeglied zwischen dem siebenbürgischen Alt-Rumänien und der neurumänischen

1-22-19(463)

Moldau. Als die Herrschaft in Ungarn 1309 an das französische Haus Anjou kam, riß sich in den folgenden Jahrzehnten die Moldau unter ihrem Wojewoden Bogdan (das Wort „Wojewode“ bedeutet „Führer des Heeres“ und ist also sprachlich gleich unserem „Herzog“) von Ungarn los, und so wurde 1360 die Moldau selbständig, blieb aber entsprechend ihrer geographischen Lage und ihrer kriegerisch nicht hervorragenden Bevölkerung ein Spielball der benachbarten Mächte. Unter diesen war das russische Reich zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken, seit die Interessen der Großrussen und der Kleinrussen sich immer mehr getrennt hatten und die Uneinigkeit beider den Mongolen einen leichten Sieg verschafft hatte. An die Stelle Rußlands waren in Galizien die Polen getreten. Als dann im 15. Jahrhundert die Osmanen in Europa erobernd vorgingen, sehen wir die Moldau bald im Kampfe, bald im Bunde mit Polen oder Ungarn oder der Pforte. Ihr bedeutendster Herrscher, Stefan der Große (1457 - 1504), ist ein Beispiel dafür, wie die Moldau auf Bündnisse oder gar Schutzherrschaft angewiesen war. Stefan schlug zwar 1467 den König Mathias von Ungarn, drang in Siebenbürgen ein, schlug auch 1475 die Türken bei Racova und 1487 den mit den Türken verbündeten Wojewoden der Walachei; aber er mußte sich zur Bekämpfung der Türken schon 1476 mit Stefan Bathory von Siebenbürgen verbinden und 1485 sogar die Oberhoheit des Polenkönigs anerkennen. Als dieser aber die Bukowina besetzte, verband sich Stefan mit den Türken und eroberte mit diesen zusammen 1498 Lemberg, Brest-Litowsk und Przemysl. Wohl sagte er sich 1499 wieder von dem Bunde mit der Pforte los, aber der türkische Einfluß drang immer weiter vor, die späteren Wojewoden der Moldau waren

1-22-20(464)

Vasallen der Türkei. Das hinderte nicht schwere Kämpfe mit andern türkischen Vasallen, und 1600 eroberte Michael der Tapfere von der Walachei sogar vorübergehend Siebenbürgen und die Moldau. Dazu kamen Brandschatzungen durch die Kosaken, jenes merkwürdige Mischvolk von Kleinrussen und Abenteurern, das in loser Abhängigkeit von Polen in den Grenzlanden (der „Ukraine“) zwischen Russen, Polen und Tataren am unteren Don und Dnjepr ein Räuberleben führte. Im 17. Jahrhundert begann die Ausbreitung Rußlands nach Süden. Der Krieg Katharinas II. von Rußland und Josefs II. von Österreich gegen die Türkei führte 1774 zu dem wichtigen Frieden von Küstschück-Kainardji, Rußland übernahm seitdem die Schutzherrschaft über die Moldau, Österreich aber, das schon wenige Jahre vorher in der ersten Teilung Polens Galizien an sich gebracht hatte, bekam 1775 die Bukowina und hat seitdem das Vorland aller Karpathenpässe in Händen.

S.