Die „Ursache“ der Daseinsformen ist die Wiedergeburt und diese unmöglich zu machen, ist der „Kern“ der Lehre Buddhas. Die Ursachen der Wiedergeburten aber ist der „Durst“, d.h. der Wille zum Dasein, der wir im Christentum verherrlichen. Dieser „Durst“ ist das alle Lebendige an der Existenz festhaltende, das, was sie aus einem Dasein in das andere führt, wenn die Zusammenhänge eines Lebens sich im Tode lösen. Wo aber der „Durst“ völlig überwunden ist, da kann auch keine neue Existenz mehr anheben, da geht der Gläubiger ein in das „Nirvana“, d.h. in den Zustand „völliger Leidlosigkeit“, - in das „nichts“. - Wer sich dem Buddhismus zuwendet, der wird sich gleich der Lotusblume aus dem Sumpfe des Alltags zum Lichte erheben, um alsdann ein friedliches und beschauliches Dasein zu führen, gleich dem Blatte dieser Pflanze, das sich ruhig auf der

1-38-04 (2-236)

Wasseroberfläche treiben läßt. Daher gilt die Lotusblume auch als ein Symbol des Buddhismus. Der Weg, der nach Nirvana führt, sowie die mit der Lehre verbun-denen Theorien sind recht kompliziert. Es sei hier nur der Hauptbedingungen Erwähnung getan, die wir etwa mit unseren zehn Geboten in Parallele stellen können, nämlich: rechter Glaube, rechtes Sichentschließen, rechtes Wort, rechte Tat, rechtes Leben, rechtes sich Bemühen, rechtes Gedenken und rechtes Versenken. Buddhas Lehre ist ursprünglich in unserem Sinne atheistisch (Döring).

Gautama erkannte zwar an, daß es Götter gäbe, allein er betrachtete sie nur als die höchste Staffel im Kreislaufe der Geburten. Seine Lehre, welche aus der brah-manischen Philosophie hervorgegangen war, behielt den Glauben an eine Seelenwanderung bei. Auch nach seiner Auffassung kam der Sünder in die Hölle, oder er wurde als Tier, Gespenst oder Dämon geboren, während die Guten unter die Götter gingen. Dies war aber wahrscheinlich lediglich eine Zubilligung an das Volk, welches einen greifbaren Lohn für sein gutes Leben auf Erden verlangte. Gautama selbst hat es stets abgelehnt, sich mit Göttern zu befassen, da sie mit seiner Lehre gar nichts zu tun hatten. Er sah in ihnen - wenn er persönlich überhaupt an sie glaubte! - lediglich Existenzen und damit einen Zustand neuer Leiden. daraus ergibt sich, daß das Endziel seiner Lehre: „Das Nirvana“ über „dem Gottsein“ stehen muß! (Pischel).

Die buddhistische Religion ist für einen großen Teil des Orients nicht weniger ein Kulturträger gewesen als das Christentum für den Occident. Mit wenigen Ausnahmen sind die christlichen Missionare, die mit dem Buddhismus in Verbin-dung gekommen sind, darin einig, daß die Ethik des Buddhismus gleich hinter dem Christentum kommt. Wie Christus, so verwarf auch Buddha alle äußere Frömmigkeit und stellte die sittliche Arbeit an sich selbst und die Nächstenliebe an die Spitze seiner Lehre. Seine Gebote erinnern sehr an die Christ. Beide Religionsstifter wenden sich nicht an einzelne Klassen, sondern an die große Masse derer, die da mühselig

1-38-05 (2-237)

und beladen sind.

Der Buddhismus hat eine ungeheure Verbreitung erfahren. Selbst in Europa hat er Anhänger gefunden, und es gibt Leute, die in ihm die Religion der Zukunft sehen. Sie vergessen nur, daß ein nach Europa verpflanzter Buddhismus aufhört, Buddhismus zu sein. Diese Tatsache können wir analog in Japan bereits konstatieren, wohin er über China (61 n. Chr.) und Korea (372 n. Chr.) im Jahre 552 n. Chr. in stark veränderter Form gelangte.

Die Lehre von Nirvana, dem Erlöschen und Aufhören, gefiel den Japanern nicht. Sie glaubten nach wie vor an einen Himmel und eine Hölle. Im Himmel führen die Gereinigten unter Buddha ein herrliches Leben, in der Hölle werden die Bösen von entsetzlichen Qualen gemartert. In ihrer Auffassung nimmt Buddha unter den Göttern begreiflicherweise selbst den höchsten Platz ein. Er ist mit dem Himmelskönig „Amida“ zu einer Gottheit verschmolzen. Die letzte Weltepoche hat im ganzen 28 Buddhas gesehen, welche jeder außer Gautama 5000 Jahre regiert haben. Neben ihnen finden wir in dem großen Götterpantheon die „geistigen Söhne“ der Buddhas, die „Bodhisattvas“ (jap. Bosatsu - Name für einen Heiligen, der Buddha werden kann), dann die „500 Jünger“ Buddhas, die Patriarchen“ und zahllose Schutzgottheiten“ wie:

| „O Tafuha“ | Göttin des Glücks |

| „Benten“ | Göttin der Barmherzigkeit u. Gnade |

| „Emma O“ | Gott der Toten |

| „Koshin“ | Gott der Wege |

| „Hotei“ | Gott des Glücks |

usw.

Von ihren althergebrachten Göttern haben sich die Neubekehrten ebenfalls nicht trennen können, so daß wir heute in Japan einen Buddhismus vorfinden, der mit der ursprünglichen Lehre des Gautama nur noch wenig Zusammenhang hat, in seinen Fundamenten aber eine ganz

1-38-06 (2-238)

andere Religion darstellt. -

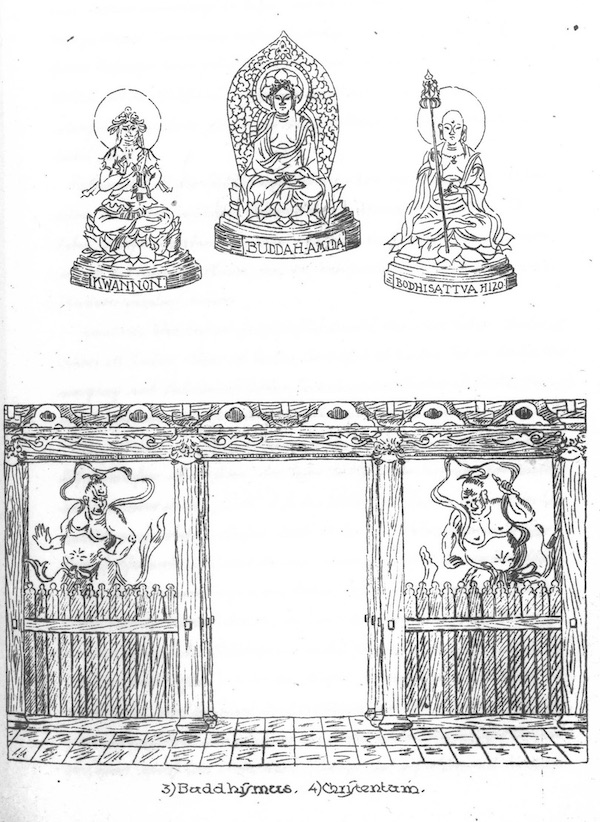

Äußerlich zeigt der Buddhismus viel Ähnlichkeit mit dem Katholizismus. „Hier wie dort“, sagt Munzinger, „finden wir prunkvolle Tempel, glänzende Prozessionen, reichgeschmückte Priestergewänder, brennende Kerzen, Weihrauchspenden, Rosenkränze, Amulette, Reliquenverehrung. Wallfahrten, Ablaß, körperliche Bußübungen, Fegefeuer, Klöster, Mönchtum, Verbot der Priesterehe (in Japan aufgehoben), bischöfliche Rangordnung, Bilder und Heiligenverehrung, Heiligen-scheine um das Haupt und anders mehr. Es hat denn auch den Anschein, als ob der Buddhismus in China, und besonders in Tibet, wo das nestorianische Christentum bis tief in das Mittelalter weit verbreitet war, diese Dinge dem katholischen Kultus entlehnt hat.“ - Manche Forscher bringen sogar die Göttin der Gnade Kwannon (chn. kwan-yin) mit unserer „Mutter Gottes“ in Verbindung.

Die größten buddhistischen Heiligtümer sind häufig bereits von weit her durch ihre Pagoden zu erkennen. Beim Eintritt in die Tempelanlagen durch die Eingans-halle, wo meist die „Nio“, die beiden Dewa-Könige: Indra und Brahma zu dräuen pflegen. (siehe Titelbild) begegnen wir zahllosen Stein- und Bronzelaternen, einem Glockenturm, einem Paukenturm, einer Bibliothek, einem Reliquienschrein und anderen Kultstätten. Der Tempel selbst ist im Gegensatz zum shintoistischen angehäuft mit Kostbarkeiten, Bronzen, Gemälden, Seiten- sowie Goldstickereien und einer Unzahl von Götzenbildern. -

Einige dieser an sich buddhistischen Einrichtungen, wie z.B. die Laternen, meist Geschenke wohlhabender Stifter, oder die Pagoden finden sich auch an den shintoistischen Stätten, wie auch z.B. das Torii in den buddhistischen Tempel-gärten erblicken kann. Das hat eben seine Ursache einerseits in der Vermischung dieser beiden Religionen, andererseits in der Verstoßung des Buddhismus in der Restaurationszeit, in welcher zahlreiche Buddhatempel zerstört oder in Shinto-

1-38-07 (2-239)

Schreine umgewandelt wurden.

Gleich dem Shintoismus ist auch der Buddhismus in mehrere Sekten gespalten. Wir unterscheiden 12 Haupt- und 39 Untersekten. Die Shingon-Sekten, welche 806 n.Chr. durch KoboDaishi (Kukai) gegründet wurde, ist die auf Shikoku vorherrschende Richtung. Ihr Stifter hat nach einem längeren Studium in China viel über die Hebung des Priesterstandes und für die Bildung des Volkes getan. Unter anderem hat er die japanische Silbenschrift verbessert und in alphabetischer Form geordnet. Die 47 Buchstaben Kukais heißen: Hirakana. Die zahllosen Pilger, die zu Hunderttausenden alljährlich unsern Insel durchkreuzen, bekennen sich fast durchweg als seine Anhänger. Sie besuchen meist in Frühjahr die 88 Stätten, an denen Kukai gelebt und gewirkt hat. Dabei suchen sie die 200 ri (3090km) große Strecke in bestimmten Zeiträumen zu überwinden. Das jüngere Volk benötigt dazu 35, der Durchschnitt 50 und das ältere Geschlecht 80 Tage. Ein großer Teil der Pilger lebt während der ganzen Periode kostenlos, da viele Leute in Stadt und Land es sch zur Ehre und zum Ruhme anrechnen, möglichst viele von diesen Wallfahrern in ihrem Hause aufnehmen und verpflegen zu können. Als äußeres Abzeichen tragen die Pilger meist ein weißes Gewand, einen großen Hut und ein Holzschildchen, auf dem ihr Name verzeichnet steht, sowie das Wort „Dogio“, d.h. „zu zwein“: Der Gott Kobo-Daishi (posthum) soll den Pilger auf Schritt und Tritt begleiten. - Wenig ansprechend sind die Andachten dieser Wallfahrer. Mit dem Rosenkranz in der Hand stehen sie vor dem Heiligtum und murmeln endlos im Takte ihr: „namudaishihendjokongo“, was soviel heißen soll, als: der erste Pilger auf Shikoku, der nunmehr unter den Göttern weilende Kobo-Daishimöge ihnen folgen, wie der Schatten dem Menschen folgt.-Eine große Anziehungskraft für die Wallfahrer bildet der schöne Buddhatempel hinter Dogo: „Ishiteji”(Steinhandtempel), dessen Anlagen, wie insbesondere

1-38-08 (2-240)

die schöne Pagode und den malerisch im Walde gelegenen Tempel wir ja auch kennen gelernt haben. Von hier aus wallfahren die Pilger nach dem bei Yamagoe gelegenen „Daisanji“.

Das größte Heiligtum befindet sich jedoch in den bereits oben erwähnten Kompira (siehe Skizze 3 in Nr. 32), welches heute zu den Kultstätte gehört, die der Shintoismus im Jahre 1872 an sich gerissen und zum großen Teil zerstört hat. Nichtsdestoweniger gilt dieser Ort noch immer als das bedeutendste Heiligtum der Insel und wird alljährlich von über 900 000, meist der Shingon-Sekte angehörigen Pilgern besucht. Von den übrigen Sekten möchte ich noch die Jodo-Sekte (gegründet 1175) hervorheben, welcher von den 62 buddhistischen Kultstätten Matsuyamas die meisten Yamagoe-Tempel gehören. (Unter Yamagoe versteht man die gesamte Gegend nördlich der elektrischen Bahn.) Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die an sich nicht leicht faßbaren Begriffe der buddhistischen Moraltheorie für das einfachere Volk verständlich zu gestalten, während sie für die Gebildeten wieder einen entsprechenden Maßstab anlegt. Im Gegensatz zu einigen anderen Sekten über die Priester der Jodosekte (Jodo = „reines Land“, Zwischenstufe zum Nirvana) die Predigt aus und betätigen sich auch sonst im kirchlichen Sinne innerhalb ihrer Gemeinde. Das endlose Herunterleiern von Gebetsformeln scheint allen Sekten eigen zu sein. Mindestens fünf Mal am Tage erfreut uns unter Priester oder einer seiner Familienmitglieder Adlati (Frau und Kinder) mit dem immer wiederkehrenden Rufe: namuamiDabutsu“, was soviel bedeuten soll, als: „In Gedanken an den Tod versenke ich mich in Dich - Buddha Amida: „Diese Ausrufe begleitet er durch ständige Schläge auf den Gang, den Holzfisch und zwei Stimmhölzer. -

Die Wallfahrt besteht bei der Jodo-Sekte wie überhaupt bei den meisten Gegnern der Shingon-Sekte nur in unbedeutendem

1-38-09 (2-241)

Maßstabe.

Die Tempel in unserem Lager zeigen nicht viel Interessantes, zumal sie ihres inneren Schmuckes beraubt sind. Überhaupt können unsere unbedeutenden Lagertempel gleich den übrigen Kultstätten Matsuyamas mit den berühmten Heiligtümern Kiotos, Tokios oder Nikkos nicht verglichen werden. Raikoji, der Offizierstempel, ist 175 Jahre alt und stand vordem in Dogo, wo er um 1200 errichtet worden war, dann aber von seinem Erbauer, dem Daimyo Kono, nieder-gebrannt wurde, weil er in einem Kampfe besiegt worden war. Das heutige Gebäude wurde seiner Zeit von der Familie Nakada errichtet, welche schon seit 250 Jahren in Matsuyama eine bedeutende Rollte spielt. Die beiden Steinlaternen vor dem Tempel sind ein Geschenk des heutigen Familienoberhauptes. Merkwürdigerweise trägt heute der Tempel immer noch das Wapppen jenes Kono. [-- img-138-4 --] Der geringe Schmuck des Baues besteht aus je zwei Elefanten und Löwenköpfen, welche in den Enden der Tragebalken des Eingangstores hineingeschnitzt sind. Der Elefant soll „Fugen“, den Gott der Meditation (Versenkung), der Löwe „Monju“, den Gott der Weisheit versinnbildlichen. Beide Eigenschaften werden als Haupttugenden Buddhas gepriesen. Die übrigen Tierbilder am Tempel sind sämtlichst Allegorien für gute Geister, denen die Kraft zugesprochen wird, alles Böse und Gefährliche fern zu halten.

Da sehen wir - wie in China - die beiden Löwen, einer mit geschlossenem, der andere mit geöffnetem Maule. Es sind der Amainu (d.h. der himmlische Hund) und der Koma-inu (der koreanische Hund). Ferner finden wir die uns aus den chine-sischen Tempeln bekannten Fabeltiere, den Phönix, die Schildkröte und den Drachen. Die übrigen Tempel: Tofukuji, Fudaiji, Shokenji und Guganji haben ebenfalls keinerlei Sehenswürdigkeiten aufzuweisen. Als Dachreiter oder auf einzelnen Ziegeln teilweise auch innerhalb der Tempel kann man die Wappen

1-38-10 (2-242)

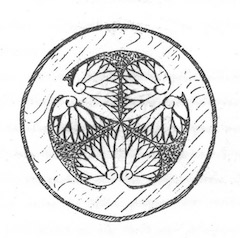

derer beobachten, die Stiftungen zum Bau des Tempels gemacht haben. Ein in allen buddhistischen Heiligtümern wiederkehrendes Zeichen ist das Hakenkreuz. [-- img-138-5 --] Es ist ein Symbol für den Buddhismus wie das Kreuz für das Christentum. Auf der südlichen Seite der Lagerstraße befindet sich ein Tempel, an dessen nach dem See zu gelegenen Front das fürstliche Grab einer Hisamatsu gelegen ist, und der uns durch seinen fortwährenden Lärm auffällt. Er gehört zur Nichirin-Sekte (Hokke), die 1252 gegründet wurde. Schon morgens um 4 Uhr ertönt der Klang der Pauke über das Lager hinweg, begleitet von den monotonen „Myohorengokyo“, was soviel heißen soll, als: „Nimm meinen Seele auf in Dein ewiges Gesetz!“ Naturgemäß ist damit das Tageswerk des Priesters nicht vollbracht. Im Gegenteil, seine Ausdauer auf den wenig melodischen Instrument währt häufig mit geringen Unterbrechungen bis in die Nacht hinein. Wenn es auch vorkommt, daß die Angehörigen einer Sekte die Tempel der anderen besuchen, so stehen doch ihre Priester in gar keiner Beziehung zueinander. Die Priester der Nichirin-Sekte pflegen nicht einmal den einfachsten Verkehr mit ihren Kollegen von den Nachbartempeln.

Der „Dairinji-Tempel“ hieß früher Kenjuin und war erbaut worden unter jenem bereits oben erwähnten Kato (1601-1625) als dessen „Schloßkirche“. - Um 1672 nannte HisamtsuSadayaki ihn zunächst „Sogenin“ und trat mit seinem ganzen Hause zur „Jodo-Sekte“ über, was sein Geschlecht allerdings nicht hinderte, den Shinto-Gottheiten auf dem Kachiyama einen besonderen Tempel zu bauen. Im Laufe der folgenden Jahre erhielt dann der Sogenin-Tempel den Namen: „Dairinji“ (d.h. „Großer Waldtempel“).

Der heutige Tempel ist jüngeren Datums. Im Jahre 1817 brannten die gesamten Baulichkeiten aus der Zeit Katos nieder. Viele der Hismatsus, welche - wie oben erwähnt - mit den Tokugawas nahe verwandt waren, liegen auf seinem Tempelgrunde begraben. Das

1-38-11 (2-243)

ist auch der Grund, weshalb der Tempel das Tokugawa-Wappen, ein dreiblätteriges Kleeblatt, als Wappen führt. [-- imh-138-6 --]

Ein Monument, das man vielfach in buddhistischen Anlagen findet, ist die „Sotoba“ oder Toba (Fig. 6. u. 7.)[-- img-138-7 --], eine Entstellung der Stupa (Pagode), welche ursprünglich als Grabstein für einen indischen Heiligen errichtet wurde. In Japan unterscheidet man zwei Formen, eine hohe und eine niedere. Beide sollen die fünf Elemente versinnbildlichen, nämlich (von oben nach unten): Ball = Äther, Halbmond = Luft, Pyramide = Feuer, Kugel = Wasser und Würfel = Erde oder auf den Menschen übertragen: Weltall, Atem, Körperwärme Blut und Säfte sowie Knochen und Fleisch. Im Dairinji-Garten befindet sich eine hohe Sotoba, deren Fünfteilung deutlich in Erscheinung tritt (Fig. 7). Auf der Kugel ist ein indisches Sanskrit-Zeichen eingemeißelt, deren Bedeutung „Kiriku“ soviel bedeutet als: „Amida“. Der lange Block, das Symbol der Erde, trägt die Inschrift des der Jodo-sekte eigenen Gottesrufes: NamuAmidaButsu.

Ein Blick auf die Sotoba soll die Vergebung aller Sünden zur Folge haben. Ihre Urform, die Pagode (Fig. 8), welche als zwei-, drei-, fünf- und dreizehnstöckiges Monument vorkommt, ist lediglich ein Gedächtnisbau. In seltenen Fällen birgt sie die Reliquien eines Heiligen.

Recht hübsch und ordentlich gehalten sind die bei den Tempeln gelegenen Friedhöfe. Die Gräber, meist Anhängern des Buddhismus zugehörig,

1-38-12 (2-244)

[-- img-138-8 --] (Fig. 8 & 10)

sind mit einem einfachen oder gehauenen Stein geschmückt, vor welchem einige Zweige des heiligen Sakakibaumes, nach ursprünglich shintoistischer Sitte nicht fehlen dürfen. Nur die Priestergräber besitzen eine besondere Grabsteinform (Fig. 10). Im allgemeinen lassen sich heute die Buddhisten Japans gleich ihrem großen Meister verbrennen, während die Shintoisten diese Beerdigungsform nur bei ansteckenden Krankheiten infolge staatlichen Zwanges befolgen. Bis vor wenigen Jahrzehnten war die Verbrennung ungebräuchlich. Wie in China hielt das Volk an der konfuzianischen Lehre fest, daß der Mensch kein Anrecht habe, seinen Körper zu zerstören.

Erst der aufgeklärte Buddhismus hat hier Wandel geschaffen. Immerhin ist die Zahl der Gegner der Verbrennung noch groß, und die Regierung gibt sich alle Mühe, diese hygienisch zweckmäßigere Bestattungsform populär zu machen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den buddhistischen und shintoistischen Grabstätten besteht in den Buddha-, Botsatsu- und Kwannon-Statuen, die im allgemeinen nur dem Schmucke dienen.

Meist werden diese Statuen schlechthin als Buddhafiguren bezeichnet, was naturgemäß im Widerspruch mit ihrer wirklichen Bedeutung steht.

Buddha Amida, die höchste buddhistische Gottheit oder „Hotokesama“, wie ihn die Japaner vorzugsweise zu nennen pflegen, ziert meist die Mitte des Hintergrundes eines Tempelinnern. Als besonderen Charakteristikum trägt er sein Haar zu zahlreichen kleinen Schmuckenhäuschen gekräuselt,

1-38-13 (2-245)

was Barmherzigkeit, Mitleid, Weisheit und Verstandsymbolisieren soll. Auf seinem Kopfe erblicken wir das „nike-so“, häufig in Form eines Edelsteines oder geschliffenen Glases, das Sinnbild für Güte, Tugend, Verstand und Klugheit (Siehe auch die Bronzenglocke in Dairinji). Dieselben Eigenschaften soll die auf der Stirn befindliche kleine Kugel (biakugo-so) symbolisieren, welche allen Gottheiten eigen ist. Sie ist gewissermaßen das göttliche Auge, das alle Menschen „ohne Unterschied der Person“ ansieht. Hinsichtlich der Deutung des Buddha unterscheidet man in der Hauptsache drei Formen: den sitzenden, den stehenden und den liegenden Buddha. In allen Darstellungsarten trägt er die übliche Mönchskleidung, als Obergewand den Mantel, der die rechte Schulter frei läßt. Die Ohrläppchen sind außergewöhnlich groß und die Gesichtzüge steif und unschön. Der stehende Buhha stellt den Erleuchteten als Prediger, der sitzende als Meditierender und der liegende als den in das Nirvana Eingehenden vor. Die Bodhisattvas (Bosatsu) sind ausnahmslos kahlhäuptig und zeigen verwandte Züge mit dem Äußeren eines buddhistischen Priesters.

Der in Japan am häufigsten vertretene Heilige dieser Art ist „Zizo“. Sein Bild haben wir oft an Brücken, Bahnübergängen, am Raikoji-Teich und auf Friedhöfen beobachtet.

Meist ist er in meditierender Haltung abgebildet mit dem mystischen Juwel „NyoiHo-ju“ in den Händen, kraft dessen alle Wünsche in Erfüllung gehen (Näheres siehe in LafcadioHearn: Lotos und Buddha). Er ist der Schutzgott aller derer, die in Gefahr oder Sorge sind - besonders auch der Kinder.

Zeitweise treffen wir auch die „6 Zizo“, wie z.B. vor dem Tempel Guganji und Raikoji. Der Sage nach soll Zizo ursprünglich eine Frau gewesen sein, die von dem Wunsche beseelt war, alle lebenden Wesen der „6 Welten“ zu bekehren. Alle die mythenhaften Götterzählungen, die sich im Volksglauben bis auf den heutigen Tag in zahlloser Form erhalten haben, sind naturgemäß Legion, und es ist nicht möglich, sie nur auch

1-38-14 (2-246)

andeutungsweise zu schildern.

Zu den Budhisattvas gehört auch Kwannon, die Göttin der Barmherzigkeit, die die Ruhe in Nirvana verschmähte, um die Seelen der Menschen zu erlösen. Ihre Statuen zeigen viele Variationen. Alle aber sind ohne weiteres durch ihr frauen-haftes Äußere kenntlich.

Auf den buddhistischen Friedhöfen erblicken wir ferner an vielen Gräbern Gedenktafeln in Gestalt von längliche Brettern, welche die Form der bereits erwährtenSotoba aufweisen. Auf ihnen stehen der posthume Name und das Todesjahr des Verstorbenen, sowie der Gottesanruf, wie z.B.: namuAmidaBudsu. Nach dem 1., 3., 7., 13., 17., 25., 33., 50., 66. und 100. Jahr werden diese Gedenktafeln erneuert - späterhin nur noch alle 50 Jahre.

Ähnliche hölzerne Tafeln befinden sich meist vor den buddhistischen Tempeln, als öffentlicher Beleg für eine dem Tempel gemachte Stiftung, mit deren Höhe auch die Größe der Tafel zunimmt.

So gäbe es noch mancherlei Beobachtungen aus unserm kleinen Gefängnis zu erzählen, doch mögen diese für ihren Zweck genügen, die Aufmerksamkeit unserer Leser einmal auf ein uns sehr ferne liegender Gebiet zu lenken - nämlich den japanischen Buddhismus, der für die Kultur Japans von so unendlicher Wichtigkeit gewesen ist.

Ich habe bei dieser Materie etwas länger verweilt, da es einerseits nicht möglich ist, ein Gebiet wie den Buddhismus mit kurzen Worten zu erledigen, und weil andererseits wir alle mit den Äußerlichkeiten dieser Religion in dauernder Fühlung stehen. Ein vollständiges Bild kann sich natürlich nur der machen, der sich eingehend mit dem Studium dieser so weit verbreiteten Lehre befaßt. - Dabei werden ihm die buddhistischen Priester nur in geringen Maße behilflich sein können. Sagt doch schon Prof. Murakami, einer der bedeutendsten Forscher auf dem Gebiete des modernen Buddhismus, daß wenn man sich bei einem der Priester nach einer grundlegenden Frage ihres Glaubens erkundigen wollte, so wären diejenigen, die darauf antworten könnten, so vereinzelt wie die letzten Sterne am Morgenhimmel.

1-38-15 (2-247)

Christentum.

Das Christentum, das um 1549 durch die Portugiesen Xavier und Kasper nach Japan gelangte und dort innerhalb weniger Jahrzehnte 172 Millionen Anhänger erwarb, wurde unter den ersten Tokugawas mit der Todesstrafe belegt und fast völlig ausgerottet (1638). Seit der Restaurationszeit sind wieder zahlreiche christ-liche Missionen in den Insellande tätig. Die japanische Regierung gestattete die freie Ausübung des Christentums, aber den Übertritt zu ihm untersagte sie ihren Landeskindern. Als sich dennoch christliche Gemeinden bildeten, ließ die Regie-rung 1867 sogar 170 japanische Christen ins Gefängnis werfen und 1868: 4100 deportieren. Erst im Jahre 1873 gab die japanische Regierung dem Drängen der ausländischen Vertreter nach und versprach, fortan von allen Verfolgungen der japanischen Christen abstehen zu wollen. Damit war den Missionaren zahlreicher christlicher Konfessionen ein weites Feld der Tätigkeit eingeräumt.

Es scheint aber, daß sie ebenso wie in China keine allzugroßen Fortschritte machen. Die Gründe daür sind mannigfach. Die oberen Klassen verhalten sich, - wie oben bereits angedeutet -, ablehnend. Das untere Volk haftet stark am Glauben seiner Vorfahren, mit dem es sich durch den Shintoismus seit Jahrtausenden verbunden fühlt. Die mittleren Klassen sind schwer zugänglich, wie ihnen wie überhaupt den Japanern das Transzendentale u. das Spekulative nicht liegt. Er ist oberflächlich in Glaubenssachen, begnügt sich mit geistigen Kult und ist wenig geneigt für die Haarspaltereien die Missionare. Schon die buddhistische Metaphysik hat niemals festen Fuß in Japan gefaßt. Im übrigen sei noch hervorgehoben, daß die „unchristliche Politik“ vieler „christlicher“ Staaten sehr dazu beigetragen hat, die Japaner mißtrauisch gegen das Christentum zu machen.

Immerhin ist in den letzten Jahren ein stärkeres Wachstum der Kirche Christi in Japan wahrzunehmen, welche in der römisch-katholischen

1-38-16 (2-248)

Konfusion ihre meisten Anhänger besitzt (65 615). Von den 165 000 Christen, welche in Japan festgestellt sind, fällt auf Matsuyama ein recht erheblicher Anteil. Im ganzen sind sechs verschiedene Missionen in unserer Stadt und Umgebung tätig. Von diesen gehören:

1 der römisch-katholischen

2 der griechisch-katholischen

und 4 der protestantischen Kirche an (einschl. Heilbarmen)

Die römisch-katholische Mission wird von einem spanischen Dominikaner geleitet und besitzt eine Kirche. Die griechisch-katholische Mission steht unter der Leitung eines japanischen Predigers und verfügt ebenfalls über ein eigenes Gotteshaus.

Die vier protestantischen Missionen sind amerikanische Schöpfungen und besitzen die meisten Anhänger. Ihnen unterstehen auch die acht Sonntagsschulen, in denen Christen- wie Heidenkinder in der Lehre des Evangeliums unterwiesen werden.

Hinsichtlich der Zahl der Christen gehen die Angaben sehr auseinander. Dem Missionar Habersang (K.6) hat ein Mitglied einer hiesigen Mission nebenstehende Zusammenstellung übergeben.

Wenn diese auch dafür spricht, daß sich das Christentum in Matsuyama ganz außerordentlich ausgebreitet hat, so erscheint es mir doch recht wahrscheinlich, daß die in der Aufstellung angegebenen Zahlen - wie die meisten japanischen Statistiken - stark übertrieben sind. -

----------------

1-38-17 (2-249)

Übersicht über die christlich Mission in Matsuyama.

(laut Angabe eines japanischen Christen)

| Konfession | Name der Mission | Miss.-Arbeiter | Gemeinden | Christen |

| Römisch-kath. | Spanische Dominikaner | 1 Missionar | 1 | 1000 |

| Griechisch-kath. | Russische Kirche | - - - | 1 | |

| Protestantisch | Amerikanische Kongregationisten | | | |

| Amerik. Presbyterianer | 2 Missionare | |

|

| Amerki. Methodisten | 2 Missionare | 5 | 4000

|

| Die Heilsarmee | | |

| 3 | 6 | 5 | 7 | 5000

|

-----------------------