Um diese ganzen Anlagen und die damit zusammenhängenden Fragen richtig würdigen zu können, müssen wir die japanische Geschichte in großen Zügen zur Hilfe ziehen. Bekanntlich führen die Japaner ihr Herrscherhaus in ununterbrochener Linie auf Zimmu-Tenno, den ersten Mikado (d.h. „hohe Pforte“) zurück, eine Theorie, die geschichtlich unhaltbar ist, da als das erste wirklich glaubhafte Datum das Jahr 461 n. Chr. angesehen werden muß. Nichts destoweniger sitzt das Geschlecht des heutigen Kaisers: Yoshihito-Haru-No-Miya (geboren 1873) nach japanischer Auffassung seit dem Jahre 660 v. Chr. also 2576 Jahre, auf dem Thron. Tatsächlich sind diese Herrscher aber nicht immer die wahren Gewaltshaber gewesen. Vielmehr entwickelten sich um das Jahr 800 nach Christo ganz ähnlich Zustände, wie sie bereits im 8. Jahrhundert in Franken bei den Merowingern geherrscht hatten. Wie dort die Großen immer mehr Einfluß auf das Staatsoberhaupt ausübten, so sank auch in Japan die Person des Monarchen immer mehr zu einem leeren Schatten herab. Während aber der übermächtige MajordomusPippin der Kleine seinen Landesherrn vom Throne stieß (751) und eine neue Dynastie begründete, gelang es den japanischen Mächtigen sich lediglich als Vormund des Kaisers emporzuschwingen, den sie schließlich ein- und absetzten, ganz wie es ihren persönlichen Interessen am dienlichsten

1-36-04 (2-204)

schien. Weiter wagten die „Fujiwara“, „Taira“ und „Minamoto“ allerdings nicht zu gehen, denn die Person des Monarchen, der unmittelbar von der Sonnenkönigin Amaterasu abstammt, war heilig und kein Großer der Erde wäre für den göttlichen Thron würdig gewesen. So bildet sich allmählich eine Nebendynastie heraus, die mit kaiserlicher Gewalt auftrat, und deren Oberhaupt den Titel Schogun (d.h. „Feldherr“) führte.

Die erste derartige Oberherrschaft gewannen die Minamotos, eines der mächtigsten Adelsgeschlechter, welche 1190 das „Kamakura“–„Schogunat" begrün–deten. An Stelle der Kaiserlichen Zivilstatthalter traten die vom Schogunatgeschaf–fenen Militärstatthalter, aus denen mit der Zeit immer selbstständiger werdende Territorialherren entstanden. Für diese wurde allmählich die Bezeichnung „Daimyo“ (d.h. „Großer Name“) üblich. Ihre Macht stützte sich in der Hauptsache auf ihre Burgen und die dazu gehörige Soldateska: die Samurais (Krieger der Lehenszeit). - Das Schwert allein herrschte. Fürstentümer entstanden und vergingen, und um den Kaiserlichen Hof in Kioto kümmerte sich niemand mehr.

1392 folgte das „Ashikaga-Schogunat“, dem sich wieder um 1603 das hervorragende „Togugawa-Schogunat“ anschloß. Zwischendurch ereignete es sich wohl, daß auch einer der Schogune einen Vormund erhielt, oder daß einer der Feldherrn, wie z.B. Hido-yoshi, sich zum Herren des Landes emporschwang, aber im großen ganzen währte die Schogunats-Herrschaft in Verbindung mit den fast selbstsändigenDaimyos bis zum Ende des Jahres 1867. Erst jetzt legte der 15. Togugawa: Hitotsubashi seine Gewalt in die Hände des Kaisers „Mutsuhito“ (1867-1912) zurück, nachdem dessen Dynastie seit 683 Jahren ein Schattendasein geführt hatte. Die Veranlassung herzu gab der im Volke immer stärker zum Ausdruck kommende Wunsch, das mittelalterliche Regierungssystem zu brechen und mit der zivilisierten Nationen

1-36-05 (2-205)

zu wetteifern. So blieb auch den Daimyos schließlich nichts anders übrig, als ihre Herrschaft dem Kaiser zurückgeben, dessen Regierung diese 277 Landesfürsten nebst 400 000 Samurai-Familien mit Geld und hohen Ämtern entschädigte.

Die politische Konstellation in der Provinz Iyo kurz vor Ausbruch dieser neuen Ära, der sogen. „Meiji-Zeit“ („Zeit der Aufklärung 6. November 1868“) zeigt uns Skizze Nr. 3 (Daimyate in Iyo).

Dieselbe ist insofern besonders interessant, als sie uns wieder Rückschlüsse auf das ganze übrige Japan jener Zeit ziehen läßt. Wir bemerken ein unglaubliches Staatengewirr, das uns lebhaft an das Deutschland des 17. Jahrhunderts erinnert, welches in seiner Zersplitterung und Zusammenhangslosigkeit allerdings das Japan von 1869 noch bei weitem übertraf.

Über das uns am meisten interessierende Daimyat von Matsuyama, das Matsuyam-Han, erzählt die vom hiesigen Bürgermeisteramt herausgegeben Stadtchronik, der ich eine große Teil meiner Ausführungen entnehme, ungefähr folgendes:

Die Matsuyama-Geschichte beginnt erst vor wenig mehr als 300 Jahren. Etwa um 1590 herrschte hier das Geschlecht der Fukushima, die in Dogo residierten. Ihnen folgten um 1601 die Familie Kato, welche durch den Krieg ihren Besitz bedeutend vergrößerte. Sie trafen umfangreiche militärische Rüstungen und bekleideten eine sehr angesehene Stellung. Ihr Oberhaupt, der DaimyoYoshiaki, legte "1603" den Grundstein zur heutigen Burg und residierte vom folgenden Jahre ab auf dem Kachi-yama. Da aber dieser Landesfürst den Tokugawas zu mächtig wurde, belehnten sie ihn mit einem kleinen Gebiete bei Sendai und setzten 1628 das Geschlecht der Gamo statt seiner ein.

Aus dieser Zeit weiß die Chronik nichts zu berichten. Im Jahre 1635 wurden die Gamo auf Grund ihrer Unfähigkeit wieder abgesetzt und der den Tokugawas verwandte „Hisamatsu“ zum Daimyo ernannt,

1-36-06 (2-206)

dessen Nachkommen bis zum Jahre 1872, also 237 Jahre lang, die Gewalt ausübten. Gleich Kato entfaltete Hisamatsu eine recht bedeutende militärische Macht, die um 1652 auf 150 000 Koku-Reis (275 000 hl) veranschlagt wurde. Für den Schogun mußte er außerdem eine ständige Streitmacht bereit halten, die sich aus 240 Reitern, 90 Bogenschützen, 30 Fahnen, 520 Gewehren und 50 langen Speeren zusammensetzte.

Seine Regierung scheint recht segensreich gewesen zu sein. Er befahl seine Samurais, sich streng dem Bushido zu unterwerfen, sparsam zu leben und allen Streit zu vermeiden. Ähnliche Erlasse richtete er an das Volk, welches er zur Sparsamkeit anhielt, und ermahnte, alle Liederlichkeiten, Schwelgereien und Ausschweifungen zu unterlassen. Im allgemeinen scheint die ganze Zeit eine Peiode des Friedens und des Aufbaus gewesen zu sein. Die Burg, in der die Hisamatsu erst seit dem Jahre 1716 residierten, brannte 1841 fast gänzlich nieder. Der Wiederaufbau, den wir heute erblicken, ist also verhältnismäßig jungen Datums. Der frühere Stil scheint im großen und ganzen beibehalten werden zu sein. In den Jahren der Restauration wurden sämtliche Daimyositze von der kaiserlichen Regierung eingezogen und zu Kasernen, Verwaltungsgebäuden, oder sonstigen staatlichen Instituten umgewandelt. Die Hisamatsus bekleideten noch bis zum Jahre 1872 das Amt des ersten Ken-Präsidenten, verzogen aber dann nach Tokio, wo heute der 50. ihres Geschlechtes eine hohe militärische Stellung inne hat.

Die Matsuyama-Burg ist mit wenig anderen in ihrem alten Zustande belassen worden als ein Denkmal an vergangene Zeiten. - -

----------------------

1-36-07 (2-207)

Das Volk.

Doch verlassen wir diese historische Stätte, die uns einen Blick in vergangenen Zeiten hat werfen lassen, und suchen wir einmal das zu den Füßen der Burg wohnende Volk etwas näher kennen zu lernen. Den wenigsten unter uns wird es entgangen sein, daß die uns begegnenden Individuen durchaus keinen einheit-lichen Typus darstellen. Manche Japaner sind groß und schlank und zeigen hinsichtlich ihrer Körperformen eine starke Entwicklung in der Länge. Dieser Typus findet sich hauptsächlich bei den vornehmen Familien, während den niederen Klassen, insbesondere den Bauern, eine plumpe Figur eigen ist. Professor Erwin Bälz, der als Mediziner lange Jahre an der Universität und Frauenklinik in Tokio reiche Erfahrungen sammelte und andere Fachleute folgern daraus, daß die Japaner ein Mischvolk sind, bei dessen Entstehen mehrere Völker zusammengewirkt haben. Wenn auch die Lebensäußerungen, Sitten und Weltanschauungen der Japaner stark südländische Charakterzüge aufweisen (Haushofer), so bildet doch den Grundstock ein zur mongolischen Rasse gehöriger Volksstamm, der wahrscheinlich über Korea eingewandert ist. Manche Gelehrte konstruieren sogar eine Zusammenhang mit den Ural-Altaischen Völkern, zu denen auch Finne, Magyaren und Türken gehören. Andererseits ist nicht daran zu zweifeln, daß von Süden eine starke malayische Einwanderung stattgefunden hat. Eine Mischung mit der Urbevölkerung, den "Ainos", (d.h. Menschen), die heute nur noch im nördlichsten Japan in geringer Zahl existieren, kommt weiter nicht in Frage, da die Fortpflanzungsmöglichkeit bei Mischehen mit diesem Volksstammen bereits in der dritten Generation aufhört.(Chamberlain) Wenn sonach das japanische Volk keine einheitliche Rasse repräsentiert, so sei darauf hingewiesen, daß auch wir in unserm Vaterlande mannigfache Rassentypen unterscheiden können.

Mögen nun die japanischen Abstammungstheorien mehr nach Westen

1-36-08 (2-208)

oder Süden zeigen, auf die Kultur und Denkungsweisen dieses Inselvolkes haben schließlich ganz andere Faktoren Einfluß gehabt. Heute interessiert uns vielmehr die Frage, welches sind denn die seelischen Eigenschaften dieser Nation.

Diese Frage streng sachlich zu beantworten, ist sehr schwer. Man darf weder dem Globetrotter, noch dem Kriegsgefangenen ein einwandfreies Urteil einräumen. Ersterer würde wahrscheinlich eine ziemlich oberflächliche, durch nichts be-gründete Meinung zum Ausdruck bringen, während letzterer neben mancher natürlichen und auch richtigen Auffassung doch durch sein trübes Dasein in Verbindung mit einer uns unverständlichen Behandlung zu Vorurteilen geneigt sein.

Andererseits kann man wieder die Beobachtung machen, daß Leute, die lange Jahre in Japan geweilt haben, etwas „verjapanert“ und daher nicht in der Lage sind, absolut sachgemäß zu urteilen.

Tatsächlich gehen die Meinungen auch sehr auseinander.

Der Jesuit Xavier, der um die Mitte des 16. Jahrhunderts das Christentum nach Japan brachte, nannte das japanische Volk: das Entzücken seiner Seele. Er charakterisiert es als kühn, heroisch, rachsüchtig, ruhmgierig, fleißig, sehr reinlich und höflich.

Der Schriftsteller Alcock (1860) schildert die Japaner als ein tapferes, höfliches, heiter gesinntes, vergnügungssüchtiges Volk, eher sentimental als leidenschaftlich, witzig und humorvoll, von rascher Auffassungsgabe, scharfsinnig und erfinderisch, aber kaum befähigt zu hohen intellektuellen Taten, von empfänglichem Geiste, ausgestattet mit einem großen Wissensdurst . . . . .

Munzinger, ein deutscher Missionar, gelangt zu ähnlichen Schlüssen. Großes Talent, aber wenig Genie, fleißig, geschickt, praktisch, dazu einigermaßen oberflächlich, nicht tief und Mangel an Originalität . . . . . Die Lüge hat in Japan bei weitem nicht den Charakter des Ehrlosen wie in Deutschland. Die Rede des Japaners ist nicht gerade heraus und direkt, sondern

1-36-09 (2-209)

hintenherum und indirekt, so daß man nie recht weiß, wie man mit ihm dran ist . . . . .

Major Haushofer spricht von der aus dem fast 300 jährigen Polizeistaate übrig gebliebenen Neigung zur Verdächtigung und Verleumdung, Spioniererei, Cliquenwesen und Heimlichtuerei ..... Ferner weist er hin auf die zahllosen Fälle von Steuerhinterziehung, die falschen Angaben über Einkommen und Geschäftsgewinn, die bis in die höchsten Kreise hinein gang und gäbe sind.

Denig, einer der besten Kenner japanischer Literatur, hebt hervor, daß eine der ausgeprägtesten Eigenschaften des japanischen Geistes der Mangel an Interesse für metaphysische, psychologische und ethische Kontroversen aller Art ist.

Basil Hall Chamberlain, der langjährige Professor an der Universität zu Tokio, faßt die zahlreichen fremden Urteile derer, die lange unter den Japanern gelebt haben, in sechs Punkte zusammen. Auf der einen Seite finden sich „Reinlichkeit“, „Güte“ und „verfeinerter künstlerischer Geschmack“, auf der anderen: „Eitelkeit“, „ungeschäftsmäßige Gewohnheiten“ und die „Unfähigkeit, abstrakt zu denken“.

Mir scheint dies Urteil ebenso wie die meisten voranstehender, denen man noch zahlreiche andere hinzufügen könnte, recht optimistisch aufgefaßt zu sein. Auch müßte man, um zu einem abschließenden Resultat zu kommen, die einzelnen Eigenschaften hinsichtlich ihrer Ausgeprägtheit genauer abwägen, und dazu fehlt doch wohl den meisten unter uns die nötige Erfahrung. So viel steht jedenfalls fest: Uns Germanen ist der Japaner nicht sympathisch, und unter allen Völkern Ostasiens verspüren wir ihm gegenüber am wenigsten Zuneigung. Die Insel Shikoku, insbesondere die Provinz Tosa besitzt nach Haushofer ein temperamentvolles, energisches und starrköpfiges Volk mit starken südländischen Einschlag.

1-36-10(2-210)

Vierter Teil.

Religionen.

(1. Konfuzianismus, 2. Shintoismus, 3. Buddhismus, 4. Christentum.)

Fällt es uns schon nicht leicht, in die eben behandelte Materie einzudringen, so können wir das sittliche und religiöse Leben der Japaner noch schwerer verstehen. -

Nun wohnen die meisten von uns - nicht nur hier, sondern auch in anderen Lagern - vornehmlich in buddhistischen Tempeln, unsere Spaziergänge führen häufig zu japanischen Gebetsstätten, und unsere Lager selbst passieren jahraus jahrein Tausende von Pilgern. Da fragt man sich unwillkürlich, welche religiöse Empfindungen besitzt dieses Volk, die es all die Tempel bauen lassen, und die es dazu antreiben, einen großen Teil des Jahres damit zuzubringen, von Tempel zu Tempel zu wallfahren. Wohl ein jedes Volk der Erde hat seine Religion und auch wir in unserem Vaterlande bauen Gotteshäuser in mancherlei Form und wallfahren zu ihnen. Es dürfte daher ganz interessant sein, sich ein Bild von dem Wesen des japanische Glaubens zu machen, um so mehr als jede Religion bei jedem Volke von großem Einfluß auf seine ganze Kultur und Geisteswelt gewesen ist. Naturgemäß muß ich es mir versagen, die verschiedenen Bekenntnisse ganz im einzelnen zu schildern. Das würde viel zu weit führen. Ich denke aber, daß ein kurzer Überblick genügt, um sich ein Bild von den religiösen Zuständen des Volkes zu machen, unter dem wir leben.

Eine eigene schöpferische Arbeit am Aufbau einer geschlossenen Weltanschauung, sei sie religiös oder philosophisch, hat es in Japan nie gegeben. Die Geschichte des religiösen und philosophischen Denkens in Japan ist die Geschichte der Bemühungen um die Aneignung und Anpassung fremder bereits fest gefügter Systeme - indischer, chinesischer und europäischer.

1-36-11(2-211)

Zunächst müssen wir in Japan streng unterscheiden zwischen dem sittlichen und religiösen Leben, die beide miteinander gar nichts zu tun haben. Die Sitten-lehre ist ein vollständig selbständiges System, während die Religion es gar nicht mit den Beziehungen der Menschen zueinander, sondern nur mit dem Verhältnis der Menschen zur Gottheit zu tun hat.

1. Konfuzianismus.

Betrachten wir zunächst einmal die Sittenlehre, als deren Stifter wir den chinesischen Philosophen Kung-fu-tse (jap. Koshi – Meister Kung 551-479 v. Chr.) ansehen müssen. Seine Lehre, die mit Unrecht eine Philosophie genannt wird, kam in den ersten Jahrhunderten nach Christo nach dem Inselreiche und befaßte sich hauptsächlich mit der Frage: „Wie muß sich der Mensch gegen seine Mitmenschen und gegen den Staat verhalten? Kungfutse sagte: Unter 100 Tugenden steht Pietät gegen die Eltern oben an, unter 10 000 Verbrechen ist Ehebruch das größte.“ . . . . „Treue, Elternliebe, Reinheit des Herzens und Aufrichtigkeit verbreiten Wohlgeruch durch 100 Generationen.“ „Die Frau soll den Eltern, dem Manne und nach dessen Tode dem ältesten Sohne gehorsam sein.“

Wir sehen also in dieser Lehre eine reine Morallehre ohne jede Religion. Sie wurde früh in der christlichen Zeitrechnung nebst anderen Errungenschaften der chinesischen Kultur in Japan eingeführt, gelangte aber angesichts des vorherr-schenden Buddhismus nicht zu Einfluß. Erst unter den Tokugawas entstanden den konfuzianischen Klassikern mächtige Gönner, welche das ganze Geistesleben ihrer Zeit nach den Gedanken des großen chinesischen Weisen formten. Sie nutzten dabei die Hauptlehre des Konfuzius von der unbedingten Unterwerfung unter Herrscher und Eltern und von der Errichtung einer zentralisierten Monarchie. Heute finden wir die Anhänger des Konfuzius hauptsächlich bei den oberen Ständen, welche vielfach alle Religionen als Aberglaube belächeln. Seine sittlichen Grundsätze waren ursprünglich für die

1-36-12 (2-212)

Samurai-Klasse zusammengefaßt zu einem Codex der Sitten, dem „Buschido“ (d.h. Weg der Ritter.) Dieser verlangte Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Heimtürkisches Handeln und krumme Wege, Lüge aus Zweideutigkeit galten als große Schande. Von früher Jugend an wurde der Samurai dazu erzogen, Schmerzen zu ertragen, Gefahren zu trotzen und Selbstbeherrschung zu zeigen. Das Harakiri, der ritterliche Selbstmord, war ein besonders Privilegium der Buschi, durch welches sie ihre befleckte Ehre wieder herstellen konnten. Mit der Abschaffung des Samuraistandes verlor der Sittenkodex dieser bevorzugten Klasse seine Bedeutung. Heute beklagen die Japaner selbst das Schwinden des konfuzianischen Gedankens, der um so wichtiger erscheint, als das ganze japanische Erziehungswesen auf ihm aufgebaut ist. Die kaiserlichen Erlasse an die Schulen und an die Wehrmacht nehmen theoretisch den Platz des Buschido ein, praktisch bleiben sie aber in ihrer Wirkung weit hinter dem alten Sittenkodex zurück!

2. Shintoismus.

Immerhin wäre es falsch, die Japaner als antireligiös zu bezeichnen. Für das Volk im großen und ganzen trifft dies jedenfalls nicht zu. Behaupten doch die Japaner selbst, daß acht Millionen Götter auf Shinkoku (Götterland) wohnen, wie sie ihr Vaterland auch zu nennen pflegen.

In der Urzeit eines jeden Volkes bilden sich Vorstellungen von „Leben und Tod“ und von „Leben nach dem Tode“, von „Gottheiten“ und „übernatürlichen Gewalten“. So hat sich auch bei den Japanern ein Religionssystem herausgebildet, das für uns nicht leicht greifbar ist. „Shinto“, d.h. „Götterweg“, wie dieser Glaube nach der Einführung des Buddhismus genannt wurde, ist kein metaphysisches, kein ethisches System, keine Lehre (Schiller). Der Schintoismus ist nicht moralisch orientiert, sondern kultisch zeremoniell. Es ist ein naiver Götter- und Geisterglaube, der geringe Anforderungen an seine Gläubigen macht, in einfachem Ritus Gebet und Opfer fordert und einzige einfache Reinheitsforderungen stellt. Sein Ideal ist, daß der Gläubige an seinem Körper und in seinem Haushalte rein sei, daß er

1-36-13 (2-213)

ein einfaches und ehrenhaftes Leben in gutem gegenseitigen Einvernehmen führen, daß er seine Eltern und Vorfahren lieben, das Kaiserhaus ehren und seinem Kaiser gehorchen soll.

In der Hauptsache befaßt sich der Shintoismus mit einem uns unverständlichen Kultus von Naturkräften in Verbindung mit einem ausgesprochenen Ahnenkultus. Naturgötter, vergötterte Vorfahren, Heroen und große Geister sind zu einem unendlichen Pantheon zusammengeschmolzen, welches mit seinen Göttersagen von einer lebhaften Phantasie der Inselbewohner zeugt und vielfach an den griechischen Götterhimmel erinnert. An der Spitze des ganzen Götterheeres steht „Amaterasu“, die Sonnengöttin. Sie schickte ihren Engel NiniginoMikoto mit den drei kaiserlichen Regalien Spiegel, Schwert und Juwelenschnur, die heute noch als Heiligtum verehrt werden, auf die Insel Kiushu, damit er herrsche. Der Enkel dieses Ninigi ist der bereits früher erwähnte ZimmuTenno, der erste Beherrscher Japans. Somit ist eine eigentümliche Brücke zwischen der göttlichen Sage und der geschichtlichen Überlieferung geschaffen.

An zweiter Stelle folgt "Inarisama", meist dargestellt als ein alter Mann mit langem Barte auf einem weißen Fuchse reitend. In der Hauptsache gilt er als "Reisgott" oder "Gott der Landwirtschaft". Seine Schreine und kleinen Tempelchen, die sich durch ihren roten Anstrich kenntlich machen, sind auch in unserer Gegend vielfach zu finden. Gleichzeitig haben ihn die Ringer, die Geischas und Dirnen zu ihrem Schutzgott gemacht und opfern ihm in besonderen Tempeln. Endlich gibt es noch einen Donnergott, einen Gott der Pest, des Windes, der Gelehrsamkeit, der Schrift, der Stadt, des Hauses..., kurz es gibt wohl nichts, was nicht durch irgendwelche Gottheit geschützt würde.

Die Ahnenverehrung nimmt einen sehr großen Teil des täglichen Lebens in Anspruch. Wohl jeder von uns hat beim Durchwandern der Straßen in den einzelnen Häusern die kleinen Altäre mit Opfern wahrgenommen. Darüber hinaus aber greift die Ahnenverehrung tief ins

1-36-14 (2-214)

soziale und sittliche Leben des ganzen Volkes ein. Den Ahnen ist man huldig, die Familie zu erhalten und fortzusetzen. Dadurch finden die in Japan häufig vorkommenden Adoptionen, Konkubinate und Ehescheidungen eine deutliche Erklärung. Es handelt sich darum, dem Hause auf den Fall einen Erben zu verschaffen.

Diese hier angeführten Dogmen finden wir aber heutzutage in absoluter Reinheit nur noch selten vor.

Im allgemeinen hat sich der Shintoismus stark veramalgamiert mit dem um 552 n. Chr. nach Japan eingeführten Buddhismus (Hackman) Wie in den anderen Ländern, so hat diese Religion dadurch schnell an den gewonnen, da sie den neuen Völkern ihren alten Glauben beließ und ihre Gottheiten der neuen Lehre einverleibte. Obendrein hatte der Buddhismus durch die Tiefe seiner Idee, durch die Pracht seines Rituals und durch die Erhabenheit seiner Sittenlehre von vornherein ein entschiedenes Übergewicht über das schwächliche Gebäude des Shinto. So kam es, daß der Shintoismus bis zum Jahre 1700 ganz in Dunkelheit u. Machtlosigkeit versank. Erst um diese Zeit erinnerte man sich wieder der guten alten Zeit und damit auch der alten Schrift, der alten Dichtungen sowie der alten Geschichtswerke, wodurch der Shintoismus eine neue Periode des Wiederauflebens erfuhr. Diese Bewegung nahm anfangs einen religiösen, später einen politischen, schließlich einen patriotischen Charakter an. Das sich über die historische Kaisermacht emporgeschwungene Shogunat wurde gestürzt (1867), der vom Himmel stammende Mikado wieder eingesetzt, und der Shintoismus zur Staatsreligion gehoben. Dieses Dogma von der Göttlichkeit des Kaisers ist auch heute noch die Hauptstärke des Shintoismus, wenngleich seine eigentliche Macht längst wieder erloschen ist. Er ist zu kraftlos und leer, um sich gegen die tiefen Gedanken des Buddhismus behaupten zu können. So kommt es, daß wir heute in den meisten japanischen Häusern Shinto- und Buddha-Altäre nebeneinander finden. Das Volk betet an

1-36-15 (2-215)

beiden Tempeln und beobachtet außerdem die Morallehre des Konfuzius, welche in den Schulen an Stelle der Religion gelehrt wird. Lediglich die Wallfahrt wird nur von den Anhängern des Buddhismus ausgeübt. Für den Japaner bedeutet Schintoismus: Freude und Ergötzen, Buddhismus: Melancholie und Unglück. Wird ein Kind geboren, so tragen es die Eltern in einen Shinto-Tempel, um die Hilfe der schützenden Gottheit für sein Gedeihen und Erfolg im Leben zu erflehen. Wenn es stirbt, bringt man es in einen buddhistischen Tempel, um es beerdigen zu lassen. Daher sind die meisten Japaner bezüglich ihrer Religion Dualisten. Seit Bewilligung der Konstitution (1890) herrscht in Japan absolute Glaubensfreiheit und strenge Trennung von Religion, Politik u. Schule.

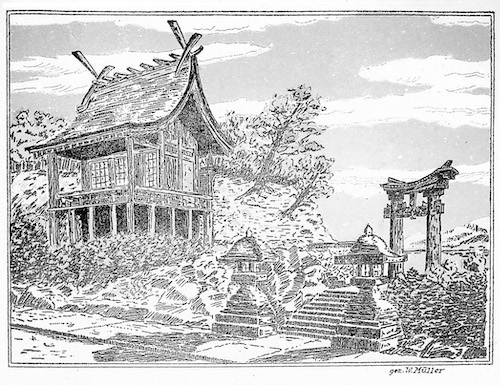

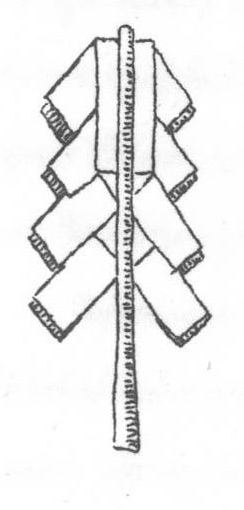

Überaus leicht ist der Shinto-Tempel vom buddhistischen zu unterscheiden. Durch ein Torii (d.h. Vogelruhe) betritt man das Heiligtum, das oft aus recht umfangreichen Anlagen besteht. Alles ist einfach und schmucklos gehalten. Die Gebäude sind mit Schindeln oder Schilfgras bedeckt und zeigen meist den Stil der altjapanischen Hütte. Bisweilen erinnern hohe gekreuzte Giebelstangen an unsere niedersächsischen Bauerhäuser. Das Innere ist schmucklos. Kein Götterbild ist zu sehen. Nur ein Metallspiegel steht im Hintergrunde, der dem Buddhismus entlehnt sein soll uns soviel bedeutet als: „Erkenne dich selbst“. - Zwei Gegenstände sind besonders typisch für die äußeren Merkmale der Shinto-Heiligtümer:

Ein Holzstab, von dem mehrere Streifen weißen Papiers (Gohai) herabhängen, welche Opfergaben darstellen sollen und ein Strohseil, welches, über die Straße oder einen Eingang gespannt, die betreffende Örtlichkeit vor Unglück und Krankheit bewahren soll. Beim Durchwandern der Straßen Matsuyamas bemerken wir häufig diese beiden Gegenstände über den Türen der Häuser oder in den Läden. Die Shinto-Tempel selbst sind nicht zahlreich in unserer Gegend. Im Westen der Stadt

1-36-16 (2-216)

befindet sich der Hachi-man-Tempel (Kriegsgott- „der vergötterte Kaiser Ojin“) mit seinen Bildern aus dem Russisch-Japanischen Krieg. Alle dieser Gottheit gewidmeten Heiligtümer gelten als nationale Kultstätte und werden von den Buddhisten und Shintoisten gleichmäßig besucht. Auf dem Kachiyama besuchten wir einen den Hisamatsus gehörigen Tempel. Zwei weitere Shinto-Heiligtümer ohne besondere Bedeutung befinden sich in der Stadt, in welcher der reine Schintoismus nur schwach vertreten ist.

-----------------------