Lagerfeuer

1-12-1 (231)

Lf. No. 12. Matsuyama, Sonntag, den 16. April 1916.

Die Sorge für den Nachlaß der Gefallenen.

Im deutschen Heere ist für alles gesorgt, sogar dafür, daß das Eigentum der – leider so vielen – Gefallenen, soweit irgend möglich, in die Hände der berechtigten Hinterbliebenen kommt. Das hat natürlich auch seine Schwierigkeiten. An Beispielen sei erörtert, wie diese Übermittelung bewerkstelligt wird.

Der Gefreite Wolf, der Reservist Tapfer und der Wehrmann Alt standen in einer Kompagnie im Osten. Alt holte sich in einen polnischen Nest den Flecktyphus und starb im Feldlazarett. Die andere beiden machten ein Gefecht mit, bei dem Wolf fiel und Tapfer schwer verwundet wurde. Auf dem Truppenverbandsplatz starb auch er.

Was wird nun aus ihren Sachen? Staatliches Eigentum wie Bekleidung, Waffen auch Soldbuch und Erkennungsmarke, kommen hier nicht in Betracht. Die übrigen Sachen werden zunächst sofort von der Kassenverwaltung (Zahlmeister) in Verwahrung genommen auf Grund eines genauen Nachweises, der darüber ausgestellt wird. Dieses Nachweis wird der übergeordneten Intendantur übersandt. Alts Sachen verwahrt der Zahlmeister des Feldlazaretts, Tapfers Sachen der der Sanitätskompagnie, die den Truppenverbandsplatz gebildet hat, und Wolfs der seiner Kompagnie; denn diese hat nach der Schlacht, entsprechend den Vorschriften der Kriegs-Sanitätsordnung, nicht nur ihren Abschnitt des Schlachtfeldes nach Toten und Verwundeten abgesucht und jene beerdigt, sondern dabei auch sich des Eigentums der Toten angenommen.

Die meisten Sachen Alts mußten allerdings auf Grund einer Verfügung des Chefarztes wegen Ansteckungsgefahr vernichtet

1-12-2(232)

werden, soweit sie nicht durch Desinfektion unschädlich gemacht werden konnten.

Die Zahlmeister teilen die Sachen in drei Gruppen:

1) Das bare Geld. Dazu kommt noch bei Wolf die letzte Lohnung, die er nicht hatte empfangen können, da er am Tage vor der Schlacht, dem Löhnungstage, auf Patrouille war. Endlich noch der Erlös von Gruppe 3 s.u. - Der ganze Betrag wird auf Anordnung der Intendantur an die Feld-Kriegskasse des Korps (Division, Etappe) überwiesen, die die rechnungsmäßige Überweisung an die General-Kriegskasse in Berlin veranlaßt. Diese dient als Aufbewahrungsstelle.

2) Wertsachen (Uhren, Ringe) Urkunden, Briefe, Photographien, Testamente sowie die Sachen, die wie namentlich Tapfers Eisernes Kreuz, an sich ohne Geldwert, als Andenken für die Hinterbliebenen dienen könnten, – soweit sie sich zur Aufbewahrung eignen. Diese Sachen werden unmittelbar der Zentralstelle für Nachlaßsachen im Preußischen Kriegsministerium gesandt, eine Mitteilung geht an die Feldintendantur zur Weitergabe an die stellvertretende Korps-Intendantur der Heimat des Verstorbenen. Auch Alts Testament wird dieser Behörde mitgeteilt, damit sie das Nötige veranlasse. Wolfs Testament aber wird, da das Zuständige Nachlaßgericht (das Amtsgericht seines letzten Wohnsitzes) bekannt ist, von der Feld-Intendantur unmittelbar diesem übersendet. – Die Feldintendantur des Korpsbezirks und die „Zentralstelle“ übermitteln die Herausgabe des Nachlasses an die berechtigten Hinterbliebenen, wobei sie im Falle Tapfer die Nachlaßbehörden in Anspruch nehmen. Zwecks Herausgabe des baren Nachlasses setzen sie sich mit der General-Kriegskasse ins Benehmen.

3) Alle anderen Sachen werden versteigert, so Alts Taschenlampe, das Liebesgabenpaket mit Nahrungsmitteln und

1-12-3 (233)

Wollzeug, das Wolf noch 2 Tage vor der Schlacht erhielt, Tapfers Feuerzeug, Tabak und Pfeife. Doch wird etwas mit der Versteigerung gewartet, so daß der Mutter Wolfs die Bitte um Herausgabe der alten Taschenbibel erfüllt werden kann, die ihr viele Andenken birgt, und die sie ihrem Sohne mit ins Feld gegeben hatte. Der Erlös fließt zu dem sonstigen baren Gelde – s. o. 1).

In dem Falle des Unteroffiziers Hard, bei dem, wie man aus der Stammerolle wußte, nur der Vater als Erbe in Betracht kommen konnte, und der nur wenige Sachen von unbedeutendem Werte bei sich gehabt hatte, schlug die Kompagnie den einfacheren und schnelleren Weg ein und übersendete, wie das zulässig ist, den Nachlaß unmittelbar dem Vater.

Als die Kompagnie ihren Abschnitt absuchte, fand sie auch die Leiche des österreichischen Wehrmanns Höfer, den sie bestattete und dessen Sachen sie an sich nahm. Die Nachweisung dieser Sachen wurde dem österreichischen Kriegsministerium in doppelter Ausfertigung mit einer Todesanzeige übersandt. Die gleiche Nachweisung begleitete den Nachlaß auf seinem Wege zur preußischen „Zentralstelle“, die in diesem Falle auch den baren Nachlaß erhielt und beides ausliefert gegen Übergabe einer der nach Österreich gesandten Nachweisung und einer Empfangsbestätigung.

Der gesamte Nachlaß des Kriegsgefangenen Clermont, der in Sennelager starb, wird von der General-Kriegskasse aufbewahrt; sie reicht die Nachweisung dem Kriegsministerium ein. Über die Herausgabe entscheidet dessen Zentralnachweisebureau. Der Nachlaß wird an das französische Kriegsministerium durch Vermittelung des Auswärtigen Amtes herausgegeben, gleichzeitig mit der planmäßigen Mitteilung der Todesfälle von Kriegsgefangenen, nach dem Genfer Abkommen.

Dr. K.

-------------------------

1-12-4 (234)

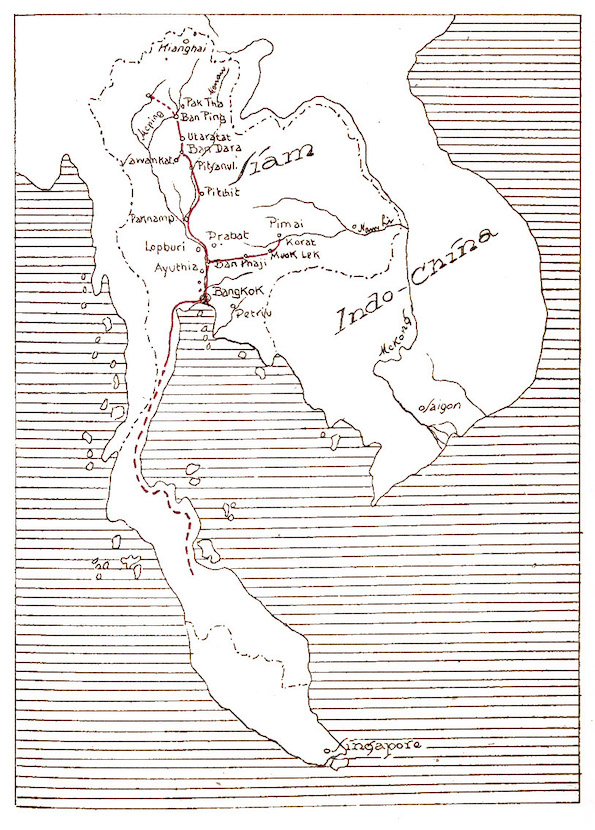

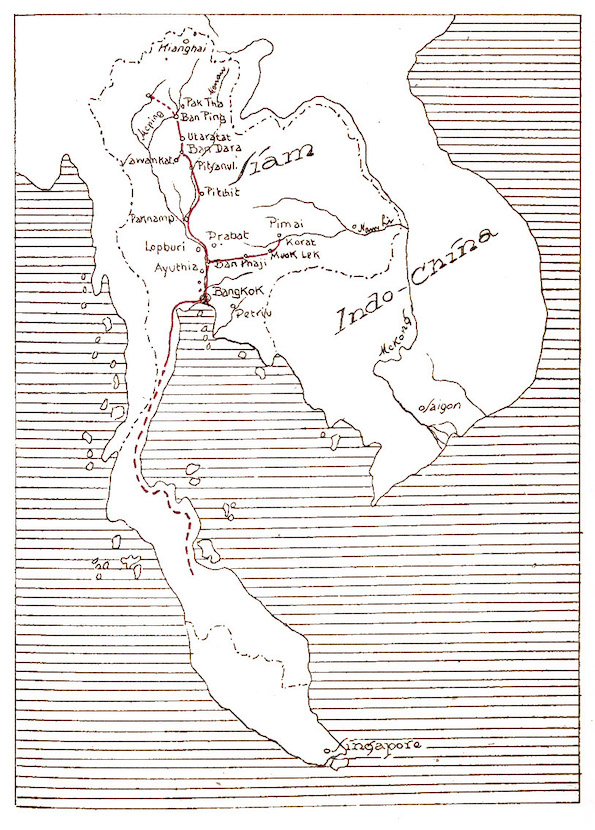

Mit der Bahn durch das Herz Siams.

Alle Vorbereitungen, die wir zu einer Reise nach dem Norden Siams nötig haben, sind getroffen und unser Endziel soll Ban Ping die gegenwärtige Endstation der Kgl. siamesischen Nordbahn sein. An einem klaren Morgen verlassen wir Bangkok und erreichen nach einer, bereits früher beschriebenen Fahrt von 4 Stunden, Ayuthia, die ehemalige Hauptstadt Siams. Nach 10 Minuten Aufenthalt geht es weiter und wir erreichen Ban Phaji, woselbst die Koratbahn abzweigt. Sie geht durch das prachtvolle Don Pia fai Gebirge und die Nam Mun Ebene nach Korat am Nam Mun. Korat ist eine Garnisonsstadt von etwa 6000 Einwohnern, deren Verwaltung ein Regierungsrat (siam. Ampor) in Händen hat. Eine 8 m breite und 10 m hohe mächtige Steinmauer mit tiefem Wassergraben umschließt die Stadt. Durch eine großes Tor gelangt man in das Innere. Die bei Regen grundlos werdenden Straßen Korats sind mit Holzbohlen belegt. Eine Militärbahn verbindet Korat mit Pimai, einer kleinen siamesischen Festung. An der Koratstrecke liegt in dem herrlichen Don Pia fai Gebirge das Dörfchen Muok Lek, welches mitten im dichten Urwald einen prachtvollen Wasserfall besitzt. Prinz Heinrich von Preußen hat diesen herrlichen Platz bei seiner Anwesenheit in Siam im Jahre 1896 besucht. –

Tarua, 5 km nördlich von Ban Phaji, ist der Ausgangspunkt einer Schmalspurbahn, die den 20 Km entfernten, berühmten Wallfahrtsort Prabat mit der Haupteisenbahnlinie verbindet. (Prabat das heißt eine der vielen Stellen, auf denen ein Heiligtum über dem Fußabdruck, den Buddha bei seiner Reise zurückgelassen haben soll, errichtet ist.) Was für den Mohammedaner Mekka bedeutet, ist für den Siamesen Prabat. Jeder Siamese muß mindestens einmal in seinem Leben diese heilige Stätte besucht haben. (Kurz wollen wir hier erwähnen, daß Siam das einzige Land ist, welches

1-12-5 (235)

noch einen buddhistischen unabhängigen Herrscher besitzt. Obwohl Religionsfreiheit herrscht, wird doch der Buddhismus als die offizielle Religion Siams hochgehalten. Jeder Siamese, auch der König geht im Alter von etwa 20 Jahren für eine kurze Zeit in ein Kloster und unterwirft sich dort völlig der Klosterdisziplin.) Auf einem etwa 100 m hohen Hügel liegt, von Kokos-, Arenga- und Rotangpalmen umgeben, das Heiligtum Prabat mit vielen, reich mit Gold überladenen Pagoden. In einem langen Gebäude (siam. Vihan) sind viele Buddhastatuen aus Bronze aufgestellt, die von dem Volke verehrt werden. In der Nähe befinden sich die Wohnungen der Priester und eine Halle in der der heilige Canon (buddhistische Bibel) verlesen und erklärt wird. – Wir passieren die Stadt Lopburi; mit ihren vielen Tempelruinen rechts und links der Bahn, ihren modern eingerichteten Kasernen, umgeben von den schönen Tamarindenbäumen, ihren, schon von weitem sichtbaren hohen Pagoden liegt sie idyllisch vor uns. Die Ausläufer des Don Pia fai Gebirges treten jetzt näher an die Bahn. Eine Schar grüner Papageien eilt in hohem unregelmäßigem Fluge in die Berge und aus dem dichten Dschungel zwitschert und musiziert es in allen Tonarten. Bei Chong Kae ist eine prachtvolle Tropfsteinhöhle. Ein großer Steinbruch mit modernen Maschinen versorgt von Chong Kae aus die Bahn mit Schottersteinen, und schon von weitem hört man die Detonationen der Sprengungen. Zwischen undurchdringlichem Dschungel liegt der Bahnstrang, bis wir über eine hohe, lange Eisenbahnbrücke den tief unter uns wild dahinfließenden Nam Yome überqueren, um nach weiteren 10 Minuten Paknampoh zu erreichen. Paknampoh liegt am Zusammenfluß des Nam Yome und des Maeping in den großen Menam und ist ein bekannter Malaria- und Sumpffieberplatz. Die Europäerwohnungen und die offiziellen Amtgebäude sind zum Teil ¼ Stunden unterhalb der Stadt

1-12-6 (236)

gelegen. Es sind heute, auf Balken gestützte Häuser aus Teakholz. Wir haben es wieder mit einer jener eigentümlichen asiatische Stätte zu tun, wo die Wasserstraße der Hauptverkehrsweg ist und sehen daher ein reges Leben auf dem Flusse, der hier zugleich die Rolle eines Handelsmarktes spielt. Der Marktplatz freilich liegt am Lande und weist ein äußerst reichhaltiges Lager auf; auf deutsche Erzeugnisse, wie z.B. Eisenwaren, Werkzeuge und Nähmaschinen sind vertreten. Die Einwohnerschaft besteht zumeist aus Siamesen, doch haben auch viele chinesische und indische Kaufleute ihre Niederlage hier. Gerade in den großen Städten Siams wie z.B. Paknampoh fallen die zahlreichen Mischlinge auf, die oft derartig in der Bevölkerung überwiegen, daß anthropologische Reinrassenstudien geradezu falsche Vorstellungen über die einzelnen Stämme ergeben würden. –

Der Menam beherbergt bei Paknampoh viele Krokodile und oft muß ein Unvorsichtiger beim Baden seinen Wagemut mit dem Verlust eines Armes oder Beines, wenn nicht gar mit dem ganzen Leben büßen. Man kann diese Riesentiere vom Zuge aus sehen, wie sie mit aufgesperrtem Rachen im Schlamme lagern, ab und zu die Augen öffnen und ins Licht blinzeln. Der stahlharte Panzer mit dem langen Schweif wird von den Wellen umspielt und, während die Krokodile stundenlang regungslos daliegen, spazieren Vögel mit langen Beinen (Madenhäher) in den geöffneten Rachen, die zwischen den Zähnen reichlich vorhandenen Nahrungsreste aufpickend. Die Madenhäher sind zugleich die Warner ihrer großen Freunde; beim Herannahen irgend einer Gefahr erheben sie ein großes Geschrei, woraufhin die Krokodile in den Fluß verschwinden. Das Vorbeisausen und Pfeifen des Zuges stört sie jedoch wenig in ihrer beschaulichen Ruhe. Drückend heiß brennt die Tropensonne herunter, als wir Paknampoh

1-12-7 (237)

verlassen, um Pitsanuloke, unser heutiges Ziel, zu erreichen.

Links der Bahn zieht sich undurchdringlicher Dschungel hin. Die Höhe desselben ist enorm, mindestens 12 m. Elefanten der Borneo Company, die hier mit Teakholzziehen beschäftigt sind, verschwinden völlig im Schilfe. Rechts huschen malerisch gelegene Dörfer mit ihren

1-12-8 (238)

eigenartigen Pfahlbauten, Reisfeldern, Grasland mit vereinzeltem Baumwuchs vorbei, und weiter rückwärts erschauen wir ferne Hügel im bläulichen Dunst. Die Häuser Siams stehen aus mancherlei Gründen fast alle auf Pfählen. In Hochwassernot während der Regenzeit bieten sie so eine größere Sicherheit. Auch die Stechmücken werden durch die bedeutendere Entfernung vom Boden eher verhindert, ihr unheimliches Getriebe zu entwickeln, und das Vieh findet unter den Pfahlbauten Unterschlupf. Zwischen Paknampoh und Pitsanuloke kommt vor allem die Calamuspalme in ziemlicher Menge vor, von den Eingeborenen vielfach zu Rotangpfeilen verarbeitet.

Bei Pitschit kreuzen wir eine uralte Handelsstraße. Hier begegnen wir einer Karawane von Büffelwagen, die Reis aus dem Innern an die Station befördert um ihn dort in Waggons zu verladen. Von Interesse sind die ganz aus Holz hergestellten zweirädrigen Büffelkarren, zur Überdachung werden große Blätter von Dipterocarpaceen verwendet. Dipterocarpus sima. Ton Jang ist ein Öl liefernder Baum der häufig im nördlichen Siam vorkommt. Seine helle, glatte Borke, seine im zweiten Drittel der – zuweilen 50 m erreichen – Höhe einsetzende leicht belaubte Krone machen ihn weithin sichtbar. Hinter Pitschit wird die Gegend völlig flach. Links versperrt hohes Schilf die Aussicht, während rechts Bambusstauden mit öden unbebauten Flächen abwechseln. Hin und wieder sieht man einen Hirsch in den Dschungel flüchten. Es ist der Pferde- oder hinterindische Aristoteles-Hirsch, ein indischer Sechser, der auf dem malayischen Archipel, der malayischen Halbinsel, Siam und Birma heimisch ist, oder Leierhirsch mit seinem eigenartigen breiten Geweih, oder der Barasinga-Hirsch mit seinem eigentümlich gebogenen Stangen. Der interessanteste Hirsch Siams ist der Schomburgk-Hirsch. Er ist sehr schön gelbbraun – braungelb

1-12-9 (239)

gefärbt und erreicht nicht ganz die Höhe unseres Edelhirsches. Außerdem ist er sehr flüchtig, sodaß die Eingeborenen, die sein Fleisch sehr schätzen nur selten zu dem guten Wildbret kommen.

Sieben abends erreichen wir Pitsanuloke an dem Menam. Eine gut gehaltene Straße mit an beiden Seiten stehenden Betel-Kokos- und Arengapalmen führt von der Station nach der 20 Minuten entfernten, am Flusse gelegenen Stadt. Die Palmyra und die Betelpalme zeichnen sich durch ihren schlanken Wuchs aus und tragen viel zur Verschönerung des Landschaftsbildes bei. Die Betelpalme ist für den Siamesen ebenso nötig wie das tägliche Brot, also der Reis. Von ihr gewinnt er nämlich die Betelnuß. Diese wird in Siam von hoch und niedrig gekaut. Wenngleich sie gar keinen Geschmack hat, dient sie doch als sehr geschätzter Stimulans. Man darf sie aber nicht ungestraft kauen. Denn erstens verunziert das Mundinnere ein intensiv roter Speichel, der recht oft zur Unzeit ausgespuckt wird (die Personenwagen der Königl. siamesische Staatsbahnen sind deshalb rotbraun angestrichen), und zweitens ruft das Kauen ein Schwarzwerden der Zähne hervor. Mit der Nuss wird das Blatt der Betelpalme, Tabak und etwas Kalk zusammen gekaut.

Pitsanuloke dehnt sich an beiden Seiten des Menam aus und ist eine typische siamesische Stadt. Interessant ist hier die Haartracht der kleinen Mädchen. Am Hinterkopfe rasiert, bleibt nur vorn ein runder Fleck ungeschoren, an dem das Haar in einen graziösen Knoten geschlungen ist. Gehalten wird es gewöhnlich durch eine Silber- oder Bronzespange. Auch an den Armen und Beinen trägt die weibliche Jugend Spangen. Die kleinen Kinder beiderlei Geschlechts gehen nackt, nur bei den Mädchen bedeckt hin und wieder ein aus Silber verfertigtes Blatt die Scham. Die älteren Kinder tragen einen rückwärts zwischen die Schenkel eingezogenen Panung. Die Frauen haben die Brust mit einem

1-12-10 (240)

Tuche umschlungen, das von links nach rechts gebunden ist. Männer tragen gewöhnlich eine Jacke über den Panung. Es ist gar nicht leicht siamesische Frauen und Männer voneinander äußerlich zu unterscheiden, da Kleider und Haartracht beider Geschlechter oft die gleiche ist.

Pitsanuloke hat einen prachtvollen Tempel (siam. Wat) mit einem herrlichen, hohen, vergoldeten Pagode, welche weithin die Strahlen der Sonne gleich einer zweiten ins Land wirft. Im Innern des Tempels ist ein überlebensgroßer Buddha aus purem Golde von vielen kleineren Bronzebuddhastatuen umgeben. Die Regierungsgebäude und Polizeistationen sind wie überall mit einem hohen Zäune umgeben und die siamesische rote Flagge mit dem weißen Elefanten kenntlich gemacht. Wir übernachten im Stationsgebäude. Nachts zieht ein tüchtiges Gewitter auf welches unter einem wolkenbruchartigen Regen und schweren elektrischen Entladungen mit nachfolgendem furchtbaren Donnerrollen zum Ausbruch kommt. Die Moskitos sind nicht weniger unangenehm als die Rufe des Gheko (eine große Eidechsenart) ertönen, der Regen plätschert auf das Dach, gegen Morgen macht sich die feuchtwarme Luft für uns alle empfindlich bemerkbar, der Schweiß tritt aus allen Poren, an Schlafen ist nicht zu denken und wir sind froh, als uns der Boy zum Frühstück ruft.

Die Sonne geht in gelber Pracht auf, als wir Pitsanuloke verlassen. Wir fahren zuerst den Menam entlang und durchqueren denselben auf einer 740 m langen Eisenbahnbrücke bei Ban Dara. Hier zweigt eine Seitenlinie ab, die Sawankaloke am Nam Yome mit Ban Dara verbindet. Die Stadt Sawankaloke ist durch ihre vielen alten Tempelruinen und ihre Tabakplantagen bekannt.

1-12-11 (241)

Utaratit am Menam 75 km nördlich Ban Dara hat bereits eine überwiegend laotische Bevölkerung. Bereits auf dem Bahnhofe berühren die vielen graziösen laotischen Frauengestalten angenehm; elegant schmiegt sich der Sarong aus rot und gelbe gestreiften Stoff der hübschen, biegsamen Figur an; der Gesichtsausdruck ist schön zu nennen. Dazu trägt freilich nicht wenig die sehr kleidsame Frisur der tiefschwarzen Haare bei. Sie sind hochgekämmt und zeigen einen doppelten gewellten Aufbau. Die Männer sind mittelgroß und von weniger sympathischen Äußeren, obwohl sich auch unter ihnen zuweilen hübsche Gestalten befinden. Neben der Station liegt eine große Infanteriekaserne. Soeben übt eine Abteilung Soldaten unter dem Befehl eines Nai Dahan (Feldwebel). Eine weiße Mütze, grauer Rock mit roten Achtelklappen und schwarze Hose ist die kleidsame Uniform. Die Gendarmen, welche sich überall auf den Bahnhöfen befinden, tragen Khakiuniform. Utaratit liegt bereits in der Nähe des wilden Tran-ninh-Gebirges und herrlich heben sich vom blauen Himmel die Berge ab. Überall sieht man die schlanke Kokospalme, und ihre Frucht ist ein wichtiger Ausfuhrartikel nach dem Süden Siams.

5 km weiter bei Ta Sao überfahren wir die durch einen 2 m hohen Obelisk aus Teakholz bezeichnete frühere siamesische laotische Grenze. Schon in Ta Sao fällt uns die ganz andere Bauart der laotischen Häuser auf. Sie sind vollständig aus Bambus gebaut. Die Dächer sind mit Dipterocarpuslaub auf Bambusgerüst bedeckt und überragen auf Pfählen weit den Wohnraum. In gleicher Weise sind die inneren Wände hergestellt. Ein hoher Bambuszaun umgibt die einzelnen Häuser.

Immer näher kommt bei der Weiterfahrt das Gebirge; links und rechts schieben sich die Berge halbkreisförmig heran, und unser Zug muß bereits eine beträchtliche Steigung überwältigen.

1-12-12 (242)

Weiter und weiter tritt im Süden der Horizont zurück, ein prachtvolles Panorama beginnt sich unseren Blicken zu entrollen. Bei einem kleinen Bergdorfe Namrit wird für die Fahrt über die Paßhöhe „Kao Phung“ eine Hilfslokomotive an den Zug gekuppelt und neues Wasser in die Tender gefüllt. Granaten und Obstgärten schmücken das kleine Dörfchen, Kokosbäume, Bananen, Mango stehen hier noch in üppiger Fülle da, während die Reisfelder bereits zurückblieben.

Keuchend und fauchend bringt uns das Dampfroß weiter. Über kunstvoll überbrückte Schluchten mit tief unten rauschenden Gebirgsbächen und an Abgründen vorbei geht die Fahrt in vielen Windungen bergan. Hier tritt uns auch der Teakbaum (Tektona grandis) zum ersten Male in Waldbestand entgegen, und die hohen schlanken Ölbaum heben sich als die charakteristischen Bäume der Gegend ab. Überall sind die Berge dicht mit Urwald bestanden und bieten gar manchem Raubtier Unterschlupf, so vor allem dem Tiger und Bären. Jetzt durchqueren wir einen Tunnel und nach einer weiteren Fahrt von 5 Minuten durch einen Engpaß aus steil abfallenden Granitfelsen erreichen wir „Kao Plung“.

Von Kao Plung hat man nach Norden zu einen überwältigenden schönen Blick auf die waldigen Täler und Schluchten des Maeping-Tales. Rechts und links zieht sich eine Kette von dicht mit Urwald bewachsenen Bergen hin, während nördlich der Horizont durch ein hoch aufstrebendes Gebirge abgegrenzt wird. Im Urwald, der oft von einem Musaceenbestand und wilden Banane, deren Blattscheiden als Baumaterial beim Dachdecken und zu Geflechten verarbeitet werden, unterbrochen wird, herrscht üppige Formenfülle. Palmlianen winden sich am 80 m hohen schlanken Baumriesen hinauf. Ficuswürger umspannen mächtige uralten Bäume, ihnen die letzten Lebenskraft raubend. Diese Schädlinge sind

1-12-13 (243)

im Norden Siams ein häufiger Bestand und verleihen mit ihrem hellen Stamme, der gleich einem weitmaschigen Netz das Opfer, den dunklen Baum, umstrickt, dem ganzen Wald ein eigentümliches Gepräge. Baumwürger, Schlingpflanzen, Orchideen, Moose usw., all das vereinigt sich hier mit den meist glatten und zerrissenen Baumriesen zu einem undurchdringlichen Wirrwarr, bei dem das Suchen nach Licht die Hauptrolle im Kampfe ums Dasein spielt. Während der Regenzeit mit ihrer ungesunden Treibhausluft schießen Milliarden von Schwämmen und Pilzen aus dem feuchten Boden hervor. Überall findet man Spuren von Tigern, Leoparden, Wildschweinen, Elefanten und Rotwild. Die niedere Fauna ist sehr zahlreich vertreten. Allenthalben kreucht und fleucht es von Insekten und Ameisen, Bienen und Fliegen. Weiße rinnen an den Stämmen bezeugen, wie energisch die Termiten (weiße Ameisen) ihr Meisterwerk, den Raubbau, betreiben.

Mit starkem Gefälle saust der Zug ins Tal nach Meh Puak am Maeping, der zur Zeit viele Teakholzstämme nach dem Menam bringt. Hier sehen wir zum erstenmal die interessanten Arbeiten von Elefanten. Ungefähr 150 Teakholzstämme versperren den Fluß. Mitten unter den eifrig die Stämme markierenden Laden, in ihrer malerischen Tracht, bewegen sich mächtige Elefanten. Einer davon uralt, mit kolossalen Stoßzähnen, hob gerade mit der vollen Kraft seines Rüssels einen über 1 m dicken Stamm. Er schien jedoch eine Ungeschicklichkeit begangen zu haben, denn dröhnend fielen die Schläge des schreienden Treibers auf seinen Rücken. Der Koloß blies zuerst aus dem Rüssel Wasser, trompetete, schlug die mächtigen Ohren noch heftiger als gewöhnlich gegen den gewaltigen Kopf, machte einige energische Schritte, dann griff er von neuem den Stamm an, diesmal um ihn mit den Kopf vorwärts zu schieben. In dieser Weise werden die Elefanten zur

1-12-14 (244)

Arbeit im Flusse herangezogen. Was unsere Holzknechte mit ihren Stangen in vielen Stunden besorgen, leisten hier die Tiere in kürzester Zeit. Zuerst umschlingt der Rüssel den Stamm und bringt ihn in die richtige Lage, dann sorgen die mächtige Nase und nötigenfalls auch die Stoßzähne dafür, daß er in das richtige Fahrwasser kommt. Vorher aber erwies sich der Elefant schon dadurch nützlich, daß er die frisch gefällten Teakbäume an das Ufer befördert. Wir wollen hier einflechten, daß außer Reis, Tee, Kaffee und Gewürzen, Teakholz der Haupthandelsartikel ins Ausland ist. Um einen Begriff von der Anzahl der transportierten Teakhölzer zu geben, sei erwähnt, daß in einem Monat 5000 Stämme Sawankaloke am Nam Yome passiert haben, welche einen Wert von etwa 1 Million Tikal (1 Tikal = M 1,50) repräsentieren. Im ganzen sollen im Jahre 1913 bis Ende der Regenzeit 20000 Stämme in Bangkok gelandet sein.

Von Meh Puak ab geht die Bahn durch das liebliche, enge Maeping-Tal nach Norden. Links der Bahn ragen steile überhängende Felsen gegen den Himmel, während rechts der reißende Gebirgsstrom silberglänzend von der scheidenden Sonne beschienen, in vielen kleinen Schleifen dahinfließt. Zahlreiche bunt gefiederte Vögel und Papageien beleben die Bäume und Sträucher; zuweilen sieht man schwanzlose Affen (Gibbon) (siam. Tschini) mit lautem klagenden U-Ui von Baum zu Baum schwingen; eine Herde wilder Elefanten flüchtet beim Herannahen des Zuges, nur die Krokodile beharren ruhig in ihrer eingenommenen Stellung.

Spät abends erreichen wir bei hellem Vollmondschein Pak Tha, woselbst wir hier den 800 m breiten Maeping auf einer hohen, schönen Eisenbahnbrücke überqueren. Durch herrlich in Blüte stehenden Teakwald geht jetzt die Fahrt. Ein seltener Zauber liegt über einer Mondscheinfahrt im tropischen Urwald. Auf die wilden Bananen,

1-12-15 (245)

riesige Farne und große Blätter der Teakholzbäume längs der Bahn fällt das fahle Licht des Mondes mit „geisterhafter Blässe“. Die grotesk verschlungenen Palmlianen und das Bambusgebüsch wirken unvergleichlich großartig und stimmungsvoll. Tausende von Glühkäfern durchschwirren die Luft; ja die kühne Phantasie eines Eingeborenen erblickt in einem flirtenden Leuchtkäferpaar sogar die Augen eines heranschleichenden Tigers. Von allen Seiten ertönt ununterbrochenes Zikadenzirpen, Froschgequake und Nachtvögelgezwitscher. Die lauten Rufe des Gheko erschallen und von den nahen Bergen hört man öfters gedämpft das Gebrüll auf Raub ausziehender Tiger oder das U-Ui des Gibbons in allen Tonarten, zumeist aber klagend. Wir nähern uns nun den Lichtern Ban Pings und nach weiteren 10 Minuten hält der Zug vor der zur Zeit letzten Station der königl. siamesischen Nordbahn.

F. Kneupelt.

---------------------

Die Geschichte eines Klaviers.

Der Ausführung standen aber recht erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Wie sollte die finanzielle Regelung geschehen?

1-12-16 (246)

Und wie war die Platzfrage zu lösen? – Besonders der zweite Punkt verursachte viel Kopfzerbrechen und gab Anlaß zu mancherlei Diskussionen, bei welchen eine kleine aber hartnäckige Oppositionspartei lebhaft gegen anhaltende störende Geräusche protestierte.

Von Anfang an war es den näher Beteiligten klar, daß der Plan nur dann ausführbar war, wenn es gelang, einen Platz zu finden, abgelegen genug, um nicht die Lerntätigkeit der Mehrzahl nachteilig zu beeinflussen. Hier mußte notgedrungen die Erlaubnis der japanischen Gefangenenbehörde eingeholt werden, die auch erfreulicherweise im Prinzip nicht einzuwenden hatte. Verschiedene Pläne wurden nun entworfen, um aber ebenso schnell wieder verworfen zu werden. Der Einrichtung eines gesonderten Musikhauses im Garten standen die erheblichen Kosten entgegen, und auch eine Umänderung des bisherigen Kohlenraumes wies sich als nicht ausführbar. – So wurde es denn mit Freuden begrüßt, als sich die Japaner bereiterklärten, einen Teil des Küchenvorratsraumes für Musik- und Unterrichtszwecke zur Verfügung zu stellen. Damit war der Platz gesichert und nur die finanzielle Seite blieb noch zu erledigen.

Aus mehrfachen Korrespondenzen mit Kobe, Yokohama und Tokio, sowie aus Besuchen bei den Musikalienhändlereien in Matsuyama ging leider nur zu deutlich hervor, daß sich ein Piano leihweise nicht beschaffen ließ. Wenn wir nicht ganz verzichten wollten, mußte ein Instrument gekauft werden und das wurde auch beschlossen, nachdem sich einer der Kameraden bereiterklärt hatte, die Kaufsumme zu verauslagen. In einer Zeichnungsliste verpflichteten sich 8 Ausübende (8 Klavier-, 1 Violinspieler und ein Sänger), einen fixierten monatlichen Beitrag bis zur Rückzahlung der ganzen Schuld zu leisten, und außerdem wurde es allen Musikfreunden anheimgestellt, sich mit kleineren Beträgen an

1-12-17 (247)

der Deckung der Kosten zu beteiligen. Das unerwartet günstige Resultat dieser freiwilligen Zeichnungen, das von dem großen Interesse und Musikverständnis in unserem Lager zeugt, machte es möglich, den vollen Kaufbetrag, nicht wie vorher veranschlagt in 6 - 9 Monaten, sondern schon in 5 Monaten ganz zu decken, so daß von März ab keinerlei Zahlungen mehr nötig sind. Für den Schluß der Gefangenschaft wurde in Aussicht genommen, den Erlös je nach Abstimmung aller Zeichner entweder zu verteilen oder für wohltätige Zwecke zu verwenden.

Endlich am 12. Oktober kam das Instrument an, und sobald der Umbau fertig gestellt war, begann ein fleißiges Üben. Ein Stundenplan wurde aufgestellt, nach welchem die Hälfte des Tages den Unterrichtsstunden und die andere Hälfte der Musik gehören sollte. Indem Spieler oder Sänger wurden 3 Übungsstunden pro Woche zugeteilt, eine Plan, der mit geringen Abweichungen bis heute beibehalten wurde. Ferner wurden von Anfang an Vortragsabende in Aussicht genommen, an denen den Nichtspielern gut Einstudiertes zu Gehör gebracht werden sollte. Gleich der erste Abend am 14. November war ein voller Erfolg, was der Beifall zur Genüge bewies.

Erfreulich und interessant zugleich ist, wie befruchtend das Klavierspiel auf das musikalische Interesse überhaupt gewirkt hat. Nicht nur Violine und Gesang tragen in hohen Maße zur abwechslungsreichen Ausgestaltung der Abende bei, sondern es gelang auch dem unermüdlichen Wirken des Herrn Vizefeldw. Rasenack eine Schrammelkapelle ins Leben zu rufen, die sich zuerst aus recht schüchternen Anfängen zu anerkannter Höhe entwickelt hat. Im Anschluß hieran entstand sogar eine rühmlichst bewährte Instrumentenfabrik, aus welcher der leitende Künstler Seesoldat Höhne unsere Kapelle bereits um 2 Mandolinen sowie 2 Mandolas (Baß-Mandoline) bereichert hat. Er hat sich damit eine würdigen Platz in den

1-12-18 (248)

Annalen der musikalischen Entwicklungsgeschichte des Kokaido gesichert.

Dank dieser Vielseitigkeit der musikalischen Betätigung – ein Gesangquartett wird an den nächsten Abenden auch noch hinzutreten – ist dafür gesorgt, daß das Interesse der Zuhörer nicht ermüdet. Mit wachsender Übung der Mitwirkenden konnten schon die Programme des zweiten, dritten und vierten Abends, deren Zusammenstellung Seesoldat Leonhardt übernommen hat, wesentlich reicher und vielseitiger ausgestaltet werden. Mit jedem Programm den Geschmack des einzelnen ganz zu treffen, ist natürlich unmöglich; ein Teil der Zuhörer zieht vielleicht klassische Musik vor, ein anderer wieder Opern- oder Solomusik, während wieder andere Operetten, Tänze und Volkslieder lieber hören. Es wird versucht, alle die verschiedenen Wünsche zu befriedigen, entweder durch Aufstellung eine gemischten Programms mit bunter Folge oder aber durch Bevorzugung einer bestimmten Richtung an Spezialabenden, um eben mit der Zeit allen Anforderungen gerecht zu werden. So brachte uns der 16. Januar z. B. vorwiegend Opernmusik, während der 26. März als zeitgemäßer bunter Abend gedacht war, an dem Dichtung und Witz in verschiedenen Mundarten mit musikalischen Vorträgen abwechselten. Besonders an diesem letzten Abend hat sich Seesoldat Leonhardt mit rastloser Mühe der nicht immer leichten Aufgabe des Zusammenstellens unterzogen.

Daß es bei der Vielheit der Wünsche und Meinungen, die innerhalb und außerhalb der „Klavier-Gesellschaft“ berücksichtigt sein wollten, anfangs nicht ganz ohne kleine Mißhelligkeiten abging, ist nur zu verständlich. Dies Stadium der Kinderkrankheiten dürfte jetzt aber endgültig überwunden sein und einer ungetrübten Fortentwicklung nichts mehr im Wege stehen.

Erhebliche Fortschritte zeigt schon rein außerlich die Ausstattung

1-12-19 (249)

des Musik- und Lehrzimmers. Tatamis, Tapeten und andere kleine Verbesserungen machen den früher kahlen Raum jetzt zum wohnlichen Aufenthaltsort für Spieler und Lernende. Die ernste Wissenschaft regiert hier einträglich Hand in Hand mit der leichten Muse, und das harmonische Verhältnis der beiden wird hoffentlich andauern,– bis – die Stunde der Befreiung schlägt.

H. E.

----------------

Rätselecke :

Scherzrätsel.

Es ist ein kleines Ding bei jeder Dam’ zu sehen,

Es kann dies kleine Ding nicht sitzen und nicht stehen.

Die Frau hat es inmitten, desgleichen auch der Mann.

Nun rate, möcht ich bitten, jeder der raten kann.

Es ist in jedem Lande und auch in jeder Stadt;

Es ist in jedem Stande, in Proletariat.

Du triffst es nie im Gehn, auch nicht im Liegen an,

Du kannst es aber sehen in Fahrt und in der Bahn.

Man findet es in Massen, in allerlei Gestalt,

In allen alten Gassen, auch hat es die Gewalt.

Im Bade ist es immer, bei Tag und bei der Nacht;

Man hat es nicht im Zimmer, doch hat man es im Schacht.

Macht dir das Raten Kummer,

Brauchst du trauern nicht,

Da eine spätere Nummer

Die Auflösung verspricht.

A. Dt.

1-23-20 (250)

Auflösung der Rätsel in No. 10.

Dreisilbig : Kartenspiel.

Scherzrätsel : Maikäfer.