Matsuyama, Sonntag, den 9. April 1916.

Kanton unter der Herrschaft der Ko Ming Tang

Ich versuche Ihnen neulich zu zeigen, wie die Umsturzpartei Ko Ming Tang ganz besonders in Kanton ihre Agitation betrieb, wie sie es mit raffinierten Mitteln verstanden hatte, weite Kreise der Bevölkerung ihren Bestrebungen geneigt zu machen. Wohl nirgendwo sonst in China vor mehr Zündstoff zusammengetragen als in dieser ewig unruhigen Peking feindlichen Stadt, in deren tausend verschwiegene Gassen und Gäßchen sich der Geist des Aufruhrs heimlich und sicher hineingeschlichen, bereit bei der nächsten günstigen Gelegenheit aufzulodern. Eine sehr bedenkliche und folgenschwere Sache war es, daß die Ko Ming Tang sich nicht darauf beschränkt hatte, Anhänger unter der bürgerlichen Bevölkerung zu werben, sondern daß sie sich mit den ewig staatsfeindlichen Räubern ins Einvernehmen gesetzt hatte, und späterhin viele ihrer Führer als Offiziere einstellte. Wer von Ihnen die Geschichte Chinas kennt, wird wissen, daß in Zeiten der Schwäche der Regierung das Räuber- und Piratenwesen, eine der schlimmsten Geißeln unter denen das Vok zu leiden hat, erschreckende Formen annimmt. In früheren Zeiten hatten sie Organisationen und Heere gebildet, die nach Zehntausenden zählten und vorübergehend ganze Küstenstreiche in unumschränkter Gewalt hatten.

Man hatte 1911 an dem Gebaren der Räuber, das von Tag zu Tag frecher und schamloser wurde, einen Gradmesser für die stetig fortschreitende Unterminierung der bestehenden Ordnung der Dinge.

Kanton war damals wie ein Vulkan, dessen verheerender Ausbruch täglich und stündlich erwartet wurde. Und die

1-11-2 (204)

Kaiserlichen Beamten waren sich dessen wohl bewußt. Als Beispiel möge das tragische Geschick des Tatarengenerals Feng Schan dienen. Die Regierung in Peking hatte ihn als Nachfolger des durch das Bombenattentat am 9. April getöteten Fu Dschie – ich erzählte Ihnen neulich daran – nach Kanton versetzt. Er zögerte sein Kommen unter den üblichen Entschuldigungen lange hinaus, und als er schließlich am 25. Oktober schweren Herzens in Kanton eintraf, kam er nicht einmal bis zu seinem Yamen. Eine Bombe zerriß ihn zu Atomen, nachdem er kaum 10 Schritte auf Kantonboden zurückgelegt hatte.

Auch wir Europäer in Kanton waren uns des Ernstes der Lage wohl bewußt. Der Fremdenhaß war mit den neben Tendenzen von Freiheit, Republik und Nationalstaat in erschreckender Weise gestiegen. Ein Pöbelangriff auf unsere Niederlassung Schamien lag durchaus im Bereich der Möglichkeit. Da hieß es denn rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen! Schon im Frühjahr 1911 war unter der Oberleitung des englischen Konsuls ein Freiwilligenkorps gegründet, dessen Aufgabe es war im Falle der Not die Flucht der Frauen und Kinder auf die Kanonenboote zu decken! – Ungefähr die Hälfte Deutsche, die eventl. durch Landungkorps von den Kriegsschiffen verstärkt werden konnte. Schamien wurde durch Stacheldrahtverhaue und Sandsackbarrikaden in Verteidigungszustand gesetzt, aber glücklicherweise kam es zu keinerlei Zusammenstöße. Trotzdem war die Lage kritisch genug, und wir, die wir in jenen entscheidenden Novembernächten des Jahres 1911 erst mit sechs- und dann mit dreistündiger Ablösung Posten gestanden haben, werden die Tage nicht so leicht vergessen.

Es ist eigentlich wunderlich, daß der Anschluß Kantons an die Revolution erst am 9. November erfolgte, also einen vollen Monat nach dem Gelingen des Putsches in Wutschang-Hankou.

1-11-3 (205)

Daß der Abfall von Peking bevorstand, war den Regierenden wie dem Volke von vornherein klar. Die Stadt lebte während dieses Monats in fieberhafter Aufregung und banger Sorge um das zu Erwartende. Und es sah auch bedrohlich genug aus. Die Mandschuhtruppen hielten die Wälle der Stadt besetzt und hätten bei dem geringsten Versuch der dem Neuen zugeigten chinesischen Soldaten die Stadt ohne Gnade in Brand geschossen. Man legte sich daher aufs Unterhandeln. Die 72 Gilden, die überwiegend Anhänger der neuen Sache waren, erklärten dem kaiserlichen Generalgouverneur, daß der jetzige Stand der Dinge unhaltbar sei, Volk und Militär wünsche Anschluß an die Republik, sie boten ihm den Posten des Gouverneurs auch unter der neuen Regierung an und versprachen den Bannerleuten, falls sie die Waffen niederlegten, Schonung und Weiterzahlung eines Teils des Soldes. Der Gouverneur gab nach, da er einsah, daß eine Opposition aussichtslos sei. Auf die zweifelhafte Ehre auch unter dem neuen Regime weiterzuarbeiten, verzichtete er dankend und verduftete nach Hongkong.

Gleichzeitig mit ihm und schon vor diesen kritischen Lagen hatten viele reiche und angesehene Familien die Stadt verlassen. Die Züge und Dampfer nach Hongkong und Macao waren gepachtet voll mit Menschen - auch der mittleren Klassen. Unübersehbare Haufen von Leuten standen mit Sack und Pack schon früh um 3 Uhr an den Piers und am Bahnhof um die Chance ja nicht zu verpassen. Täglich mußten viele Hunderte zurückbleiben. Die Mieten stiegen in den Zufluchtsplätzen ins Fabelhafte. Schamien wurde mit den Kostbarkeiten und Waren der chinesischen Kaufmannschaft überflutet. Alle Lagerhäuser waren zum Brechen voll und die Preise für Aufbewahrung und Versicherung erreichten die horrende Höhe von $ 7,- pro Stück und Monat.

Wie ein Lauffeuer breitete sich am 9. November nach all der

1-11-4 (206)

Angst die erlösende Kunde durch die Stadt, daß der Gouverneuer Kanton verlassen und eine friedliche Lösung der heiklen Situation gefunden. Im Nu prangte das Häusermeer im Schmuck der roten und weißen Fahnen und Fähnchen der Revolution. Jeder beeilte sich seine freiheitliche Gesinnung in dieser Form zu zeigen, ob er sie hatte oder nicht.

Als ich mit unserem Komprador an jenem Vormittag durch die Stadt fuhr, knatterte überall das Freudenfeuer der Firecrackers, mit denen die Straßen buchstäblich rot übersäht warten, und erregte Menschenmengen, befreit von dem bangen Druck der vergangenen Woche, zogen freudig durch die Straßen.

Es ist natürlich, daß es damals zu Ausschreitungen mancher Art kam. Die neue Freiheit war den Leuten zu Kopf gestiegen und mußte sich in irgend einer Weise austoben. Daß in jenen Tagen viel tausend Zöpfe, das „beschämende Mal der Knechtschaft“, fielen, ist selbstverständlich. Dazu kam in der Stadt die Manie des gewaltsamen Zopfabscheidens. Jedes arme Bäuerlein, das sich ahnungslos oder aus Liebe zur alten Tradition im Schmucke seines Zopfes in die Stadt begab, wurde ohne Gnade mit der großen Scheere traktiert, was jedesmal ein Heiden-Hallo gab. Die naive Selbstüberschätzung, die mit Fremdenhaß gepaart war, macht sich bei mehr als einer Gelegenheit gewaltsam Luft. Unreife Leute bis hinauf in die höchsten Klassen der Bevölkerung glaubten jetzt den Stein der Weisen gefunden zu haben. „Was brauchen wir die Fremden noch?“ hörte man von allen Seiten. „Wir sind die Männer des Tages, laßt uns nur machen!“

Das große Ziel der Umstürzler war erreicht. Kanton war nicht mehr den Mandschus untertan. Und das Volk hoffte Großes von der Zukunft. Kamen nicht jetzt jene Leute ans Ruder, die ihnen goldene Zeiten versprochen, die das Land von den

1-11-5 (207)

lästigen Likin-Abgaben befreien wollten, die redlich und volksfreundlich die Geschicke des Landes zu leiten gedachten? Und so strömten die meisten Flüchtlinge schnell wieder nach Kanton zurück. Nur die ganz Reichen und wirtschaftlich Unabhängigen blieben der Heimat fern und mit ihnen die Stillen im Lande, jene wahren Patrioten, denen das Vaterland über die kleinen Einzelinteressen ging, die mit Kopfschütteln und Mißtrauen dem lauten Treiben der jugendlichen Revolutionäre zusahen, - ihrem leeren Phrasentum und amerikanischen Eigennutz -, die Leute, die auf ihrer alten Kultur fußend wohl die Schäden ihres Landes sahen und bessern wollten, aber ganz andere Wege gingen als die Ko Ming Tang.

Es ist in Zeiten des Umsturzes leider meist so, daß die radikalen Schreier die Oberhand haben. Auch in Kanton bekamen die junge Ko Ming Tang Leute die Führung, sie, die mit einer gewissen mitleidigen Geringschätzung auf die Alten hinabschauten, die nicht Teil an den Segnungen amerikanisch-japanischer Kulturideen hatte, die nicht wie sie für Freiheit und Fortschritt, Republik und Nationalstaat schwärmten. Es war eine ehrfurchtlose Zeit, - für China eine besonders traurige Erscheinung - und mancher Alte zog sich resigniert aus der Öffentlichkeit zurück.

An die Spitze der Regierung trat Wu Hon Man, ein typischer Japanstudent, ein Mann der Worte, nicht der entschlossenen Tat, für so schwierige Verhältnisse und Aufgaben nicht der geeignete. Keiner wußte vor der Revolution viel von ihm. Bei der Einleitung des Umsturzes war er auf einmal da und schwang sich mit seinen 32 Jahren an die Spitze eines Landes, das Preußen an Größe nicht viel nachgibt. Es muß erwähnt werden, daß er wie auch der spätere Tutu Chan Kwi Ming nicht völlig selbständig waren. Sie waren wieder abhängig und oft sogar Werkzeuge in der Hand der Gentry, der reichen Stände, die durch ihre Stellung in der Provinzialversammlung das Heft in Händen halten. Chan Kwi Ming trat übrigens

1-11-6 (208)

von Anfang an bedeutend hervor. Er war unter Wu Hon Man Oberbefehlshaber der Truppen, ein viel tatkräftigerer Mann als Wu, aber seinen ganzen Tendenzen nach nicht geeignet des Landes Geschick zu verwalten und zu beruhigen. Neben diesen beiden stand eine ganze Reihe junger Leute, die alle entweder auf amerikanischen Missionsschulen oder im Ausland ihre Bildung erworben hatten. Viele von ihnen mit dem besten Willen tüchtiges zu leisten, beseelt, aber meist durch ungenügende Vorbildung und zu großer Jugendlichkeit - es gab unter ihnen Leute, die in den Anfängen der zwanziger standen! - nicht fähig in die verworrenen Verhältnisse dauernde Ordnung zu bringen. Ich versuchte Ihnen neulich schon diese Männer Jung-Chinas zu charakerisieren; ihre optimistische Art, ihre fremdfeindlichen Tendenzen, ihren Eigendünkel gepaart mit Nichtwissen, kurz ihr ganzes unfertiges Wesen, das ohne rechte Grundlage zwischen zwei Kulturen schwankte. Daß ihrer Regierung von vornherein etwas Halbes, etwas Unfertiges anhaftete, etwas das das Zeichen des Untergangs auf der Stirn trug, werden Sie verstehen. Es ist erstaunlich, mit welcher Naivität diese Leute die Lage der Dinge beurteilten, wie sie mit grenzenlosem Optimismus über alle drohenden Abgründe hinwegtanzten. Und es waren wirklich schlimme Zustände durch die Revolution geschaffen worden. Anfangs stellten die Umstürzler alles mögliche Gesindel, - hauptsächlich Räuber - als Soldaten zu hohen Löhnen ein, denn noch wurde im Yangtse-Tal mit wechselnden Erfolgen gekämpft und Kanton wollte seinen Teil an diesen Kämpfen haben. –

Mit einer lächerlichen Siegesgewißheit, wurden die Kämpfe im Norden beurteilt. Die Kantonzeitungen brachten täglich Schilderungen der Heldentaten der Revolutionsheere und bauschten kleine Scharmützel und Vorpostengefechte zu großen Siegen auf, während von dem, was die Kaiserlichen leisteten, herzlich wenig zu lesen war.

1-11-7 (209)

Die von der neuen Regierung aufgestellten Truppen verschlangen natürlich Unsummen, was besonders im Frühjahr 1912 fühlbar wurde, als die Kämpfe im Norden aufhörten und der Regierung die schwierige Aufgabe oblag, die eingestellten Leute zu entlohnen. Nun sollte sich zeigen, wie verhängnisvoll es gewesen war alles mögliche Räubergesindel zu den Fahnen zu rufen, denn der Entlassung dieses Packs stellten sich große Schwierigkeiten entgegen. Einmal war es klar, daß die so entlassenen Leute eine weitere Stärkung des Räuberelementes im Land bilden würden, das schon so wie so erschreckende Dimensionen angenommen hatte, dann fehlte das Geld, um all diese Kerls mit Sold und Ehrengeschenk abzufinden und schließlich wollten sie selbst nicht von den Fleischtöpfen der Regierung lassen, denn $8,00 Löhnung und Essen und Trinken waren wahrlich nicht zu verachten. Es ist Chan Kwi Mings großes Verdienst, daß er es verstanden hat den größten Teil der unruhigen Elemente aus dem Heere zu entfernen. Zwar ist die Soldateska auch später nicht ganz fest in seinen Händen gewesen, was hauptsächlich mit den Geldschwierigkeiten zusammenhing, aber sehr viel ist schon dadurch erreicht worden, daß Chan sich der schlimmsten Regimenter entledigte. In den ersten Anfängen des neuen Regimes konnte man diese Leute in den Straßen der Stadt sich herumtreiben sehen, oft verwegene Kerls ohne alle Disziplin, denen ihr früheres Gewerbe, die Räuberei, auf den Gesichtern geschrieben stand, oder auch halbwüchsige Burschen, halbe Kinder, in zweifelhaften Uniformen, aber eigentlich immer mit guten Gewehren. Es ist natürlich, daß es bei der Entlassung dieser Gesellschaft unendlich viel Unruhen und Proteste gab. Chan konnte nur langsam vorgehen, besonders als es im Frühjahr 1912, nachdem die Kämpfe im Norden beendet, zu offenen Meutereien kam. Chan wollte damals einige unsichere Regimenter entlassen.

1-11-8 (210)

Diese forderte, daß man ihnen die Waffen ließe und besetzten, als das verweigert wurde, im Einvernehmen mit den mächtigen Räubern, an deren Spitze der gefürchtete Wang Ho Schun stand, die Forts an der Mündung des Kanton-Flusses, aus denen sie nur mit Mühe vertreiben werden konnten. In der Stadt selbst kam es zu lebhaften Straßenkämpfen, die von Chans treuen Truppen indes siegreich bestanden wurden. Schätzungen über die Zahl der damals in Kanton und Umgegend stationierten Truppen gingen ziemlich weit auseinander, man sprach von 20.000 bis 80.000 Mann, doch ist letzten Zahl sicher zu hoch gegriffen.

Der größte Teil der Soldaten lag außerhalb der Stadt. In der Stadt sorgte eine speziell ausgebildete Polizeitruppe von 3000 Mann für Ordnung, d.h. sie hielt die schlimmen Elemente der Bevölkerung mit Not im Zaum. Wie groß die Zuchtlosigkeit unter den niederen Schichten war, spottete jeder Beschreibung: Diebstahl, Raub, Frauenschändung, das 1911 von den Mandschus ziemlich unterdrückte Geldspiel, Aufruhr und Hochverrat waren an der Tagesordnung. Ständig hörte man von Gewalttaten, ehrbare Chinesenfrauen und Mädchen konnten sich in einigen Gegenden der Stadt nicht sehen lassen, ohne belästigt zu werden, an Huren war kein Mangel, das Opiumrauchen lebte neu auf, Raubmord und Brandstiftung waren keine Seltenheit usw.

Der sehr jugendliche, aber energische Polizeipräsident Chan Kin Ta ging rigoros vor, und benahe täglich wurden mehrere Verbrecher erschossen. Einmal kam es vor, daß die Insassen des Tsing-Yuan-Gefängnisses meuterten. Da wurde nicht lange gefackelt und alle 300 ohne Gnade zum Tode verurteilt. Das Erschießen, das an die Stelle des früheren Hinrichtens durch das Schwert getreten war, ging oft in unmenschlicher Weise vor sich. Die Delinquenten wurden irgendwo an eine Mauer gestellt und einige

1-11-9 (211)

meist höchst fragwürdige Soldaten pulverten aus nächster Nähe -- manchmal nur 6 –8m - darauf los, wobei es sogar vorkam, daß der Delinquent erst nur in die Arme oder Beine getroffen wurde, worauf eine mit grausamer Langsamkeit abgegebener Schuß seinem Leben ein Ende machte. Ich habe immer gefunden, da der Südchinese von Natur grausam ist. An den Leiden anderer geht er unbekümmert vorbei, Hinrichtungen und Quälereien sind ihm ein besonderes Fest. Wieviel Menschen auf diese geschilderte Weise ihr Leben ließen, ist schwer zu sagen. Sicher ist, daß mancher Unschuldige mit darunter war. Denn auf lange Verhandlungen ließ man sich meist nicht ein. Die unsicheren Zeichen forderten rücksichtslos strenge Maßnahmen, um so mehr, da die Regierung so wenig sicher im Sattel saß. Denn ihr fehlten der allernötigste Lebensnerv, das Geld, ohne das selbst die fähigsten Staatsmänner nicht regieren können, geschweige denn die jungen Herrn der „Neuen Zeit“. Als Wo Hon Man die Zügel der Regierung ergriff, waren die Staatskassen leer. Hohle Phrasen von Mandschu-Mißwirtschaft halfen nicht mehr, jetzt war die Zeit der aufbauenden Arbeit da, aber leider niemand der ihr gerecht werden konnte.

Zwei Hauptpunkte in dem Programm der Revolutionäre waren die Abschaffung des Likin und der Gewerbesteuer gewesen. Diese Abgabe waren früher die Haupteinnahmequellen der Regierung gewesen und die Neuerer hatten sich somit die wichtigste Lebensader abgebunden.

Was sollte nun werden? Aus der Aufhebung der Likin-Abgaben, die den Handel wirklich arg beengten und deren Beseitigung auch im Interesse der fremden Kaufleute sehr zu wünschen ist, wurde zunächst einmal nichts zur großen Enttäuschung aller Handelskreise. Doch floß bei den unsicheren Verhältnissen

1-11-10 (212)

auf dem flachen Lande nur ein kleiner Teil der erzielten Einnahmen in die Kassen der Regierung. Und bei der Grundsteuer war es ähnlich. So mußten die Machthaber auf neue Mittel und Wege sinnen, sich Geld zu verschaffen. Man versuchte es zunächst mit Haus- Vermögens- bezw. Einkommensteuer, worunter die Reichen allein zu leiden hatten. Ich sagte schon, da ein großer Teil der Besitzenden die Entwickelung der Dinge aus der Ferne ansah. Bei den Zurückgebliebenen kühlte sich die Begeisterung für die neue Sache merklich ab, besonders seitdem sich die Regierung immer häufiger an sie wandte. Früher wußte man doch, woran man war, jetzt hieß es aber alle Augenblicke zahlen. Anfangs gaben die Patriotischsten unter ihnen noch gern, aber allmählich wuchs die Opposition und man konnte damals von mehr als einer Seite bittere Bemerkungen hören. Bei dem Geldbeutel hört die Gemütlichkeit ziemlich schnell auf.

Alle diese Einnahmen konnten die enormen Beträge nicht decken, die die Machthaber brauchten. Das Heer verschlang Unsummen und auch sonst kostete die Verwaltung des Landes viel Geld, um so mehr da alle, die sich irgendwie bei der Einleitung des Umsturzes betätigt hatten, bedacht sein wollten. Was sollte Wu andres machen, als zu dem Mittel, das schon Mephisto seinem bedrängten Kaiser geraten, zur Notenausgabe zu greifen.

Erst ließ man sich in Shanghai Noten drucken. Als aber immer mehr Geld benötigt wurde, bestellte man der Einfachheit halber Notenpressen, und nun ging das Geschäft hübsch flott vonstatten. Man produzierte unerschöpfliche Mengen Geld, natürlich ohne irgendwelche Deckung zu haben. Wie hoch der ausgegebene Gesamtbetrag war, läßt sich schwer feststellen. Damals kursierten die wildesten Gerüchte darüber. Man sprach von 5,10 ja sogar über 20 Millionen Dollars. Die Naivität und der

1-11-11 (213)

Leichsinn der Regierenden war einfach erstaunlich. Eine solche Finanzpolitik konnten nur Leute betreiben, die von dem Wesen der Geldwirtschaft so gut wie nichts verstanden, die einfach in den Tag hineinlebten, ohne sich große Gedanken um den Kredit des Landes zu machen. Statt dessen mußten Phrasen helfen, wie sie damals immer und immer wiederholt wurden, wie etwa: „China hat unermeßliche Reichtümer“, dann, daß es „ein leichtes sein wird die jetzt ungedeckten Beträge zu bezahlen“. „Denkt nur an die ungeheuren Bodenschätze, deren Hebung jetzt mit aller Energie in die Hand genommen werden soll, denkt an den schaffenden Fleiß der 400 Millionen Chinesen, die für jeden Betrag gutstehen“, und was dergleichen schöne Sachen mehr sind. Mit solch kindlichen Phrasen versuchte man auch bei den Fremden sein Glück. Doch diese dachten nicht davon sich in größere Geldgeschäfte mit der Regierung einzulassen, um so mehr, da diese sich weigerte, von der Mandschu-Regierung eingegangene Verbindlichkeiten zu begleichen. Auch ein Beweis für die Unkenntnis der einfachsten Grundlage fiskalischer Finanzwirtschaft.

Die Folgen der unvernünftigen Geldnotenausgabe machte sich bald genug fühlbar. Solange man wenigstens die Soldatenlöhne noch in Silber bezahlen konnte, ging es noch einigermaßen. Als man aber dazu übergehen mußte, den Soldaten das Papiergeld aufzuzwingen, wurden die Verhältnisse von Tag zu Tag unhaltbarer. Meutereien und ständige Unruhen unter dem Militär waren die natürliche Folge. Die Soldaten suchten ihrerseits die Noten den Kaufleuten, Pfandhäusern usw. aufzudrängen, die sich weigerten das Papiergeld zum vollen Kurs in Rechnung zu nehmen. Die Lage war verzweifelt, und Herr Wu Hon Man, der keinen Ausweg wußte, verschwand eines schönen Tages nach Hongkong. Aber niemand war da, der hier helfend eingreifen konnte, und so bewog man Wu mit vieler Mühe nach einem Interregnum zurückzukehren. Die Verhältnisse

1-11-12 (214)

besserten sich jedoch keineswegs, der Kurs der Noten sank weiter. - Sie standen zeitweise unter einem Drittel des Nennwertes. – Alle Sanierungsversuche schlugen fehl. Es war ganz schön und gut, daß Wu das Provinzialsiegel auch die Noten drucken ließ, daß er den Kaufleuten bei Todesstrafe befahl, die Noten in Zahlung zu nehmen, daß er schließlich versuchte, eine Bank ins Leben zu rufen, die die Noten zurückkaufen sollte. Die Geldleute hatten kein rechtes Vertrauen, und die Regierung kein Einnahmen, die sie etwa hätte als Sicherheit geben können.

So war es kein Wunder, daß Handel und Wandel schwer danieder lagen. Es waren schlimme Zeiten für die Provinz, Unsicherheit und Unruhen in den Städten und wahrhaft chaotische Zustände auf dem platten Land. Denn wenn die Regierung die Ordnung in Kanton und den übrigen größeren mit Militär besetzten Plätzen zur Not aufrecht erhalten konnte, so waren doch die armen Bauern der Willkür der allmächtigen Räuber so gut wie wehrlos preisgegeben. - Wir die wir in einem geordneten Staatswesen groß geworden sind, können uns kaum eine rechte Vorstellung von solchen Zuständen machen. Man fühlt sich in die Zeit des Mittelalters versetzt, wenn man hört, wie die Räuber das ganze Land in ihrer Gewalt hatte, wie sie auf den Flüssen regelrechte Stationen eingerichtet hatte, die keine Dschunke passieren konnte, ohne den geforderten Tribut zu entrichten, wie alle Bauern zwar die Räuber kannten, aber niemand es wagte, sie anzuzeigen, aus Furcht vor der Rache der Übeltäter, die furchtbar war. Wenn eine Gemeinde ihr Mißfallen erregt hatte, forderten sie entweder hohe „Strafsummen“ oder sie brannten einfach das ganze Nest nieder. Wohl unternahm die Regierung oft Strafmissionen, aber diese waren in den meisten Fällen so gut wie erfolglos, denn niemand war, selbst wenn die Soldaten die beunruhigten Plätze besetzt hatten, da,

1-11-13 (215)

die Schuldigen anzuklagen. Es ist selbstverständlich, daß jeglicher Handel beinahe unmöglich wurde. Oft stockte die Schiffahrt ganz, die Preise für alles, was die Räubergegenden zu passieren hatte, stiegen entsprechend, besonders schlimm war es im Flußdelta, im nördlichen Kwangtung und in den Grenzgebieten nach Kwangsi zu. Ich erinnere mich, daß mir ein Händler in Bambuswaren erzählte, wie von einer seiner Dschunken, deren Ladung $500,- kostete, von den Räubern die Zahlung von $400,- gefordert wurde. Man kann sich vorstellten, daß manche Leute ganz darauf verzichteten, Handel zu treiben.

Selbst Dampfer, die unter fremder Flagge fuhren, waren vor den kecken Piraten nicht sicher. So überfielen sie einmal einen englischen Dampfer zwischen Hongkong und dem Westfluß und raubten ihn, nachdem sie den Ingenieur getötet und die übrigen Europäer wehrlos gemacht, vollständig aus.

Oft erfrechten sich die Räuber sogar in die Städte einzudringen und dort dem Militär zum Trotz ihren Tribut zu fordern. Ein besonders flagranter Fall, der mir von dem Betreffenden, einem angesehenen Seidenhändler, selbst erzählt wurde, ereignete sich in Tatschan, einer größeren Stadt, die nur wenige Meilen südlich von Kanton liegt. In das Haus des Kaufherrn drangen eines schönen Vormittags 3 Männer ein, um ein Mitglied der Familie zu entführen. Wie durch ein Wunder entging ihrer Aufmerksamkeit der Sohn des Hauses, ein 13jährige Junge, der bei einem Kinderspiel zufällig Kulikleider angezogen hatte. Sie nahmen daher den alten Vertrauensmann und Buchhalter mit. Am folgenden Tage erhielt der Kaufmann die Aufforderung sich zu einer bestimmten Stunde vors Südtor der Stadt zu begeben, wo einer der Entführer mit ihm über die Auslieferung verhandeln würde. Jeder geringste Versuch der Gewalt, würde den Tod des Entführten

1-11-14 (216)

zur Folge haben.

Was sollte mein Chinese anders machen als der freundlichen Aufforderung Folge zu leisten?

Sie müssen übrigens nicht etwa glauben, daß mit diesem einen Stelldichein die Angelegenheit erledigt gewesen wäre. Bewahre! Die Räuber forderten natürlich eine ganz exorbitante Summe, - ich glaube, es waren $10 000,-, und nun ging das „consider pidgin“ und die endlose Handelei los. Ich erhielt in den folgenden Wochen auf meine Anfrage noch oft die traurige Antwort: „No hav mekee arrange yet!“ Nach 1½ Monaten wurde der Entführte, der übrigens ganz gut behandelt war, schließlich für $ 2000,- freigelassen.

Von solchen verwegenen Räuberstückchen ließen sich noch viele erzählen, und die Regierung war so gut wie machtlos dagegen. Es war nur zu natürlich, daß die Dörfler, wo sie die Wacht in Händen hatten, selbständig handelten, und daß — bei Streitigkeiten zwischen verschiedenen Dorfgemeinschaften sich vielfach reguläre Fehden oder sogenannte Clan-Kämpfe entwickelten, bei der die Kugeln von der einen Dorfmark zur andere flogen und die Leute auch wohl mit primitiveren Waffen, als da sind Mistgabeln usw. aufeinander losgingen. Ein Menschenleben zählte in solchen Zeiten nicht viel.

Ich kann Ihnen hier einen recht bezeichnenden Einzelfall erzählen, der sich in Kong Chun, einem großen Dorf, bei dem wir Deutsche den Sommer über unsere Hausboote liegen hatten, zutrug. Kommt da eines schönen Sonntags im Oktober 1912 eine große Menschenmenge mit viel Geschrei zu dem Berg gegenüber unseren Booten hinausgezogen. Zwei Kulis schleppen in einem Bambusgeflecht, das gewöhnlich zum Transport des edlen Borstenviehs benutzt wird, einen armen Sünder heran, der unter wüstem Gejohle mitsamt

1-11-15 (217)

dem Korbe den Berg hinuntergerollt wird. Gleichzeitig schießen die Anführer mit Revolvern und Gewehren wie wild auf den Unglücklichen, dessen Leiche dann als warnendes Beispiel 24 Stunden liegen bleibt. Wie die Boys nachher im Ort hörten, handelte es sich um einen jungen Mann aus dem Nachbardorf, der bei einem Diebstahl ertappt war.

Man kann die damaligen Zustände in der Provinz nicht anders als chaotisch nennen. Den Einsichtigen war es klar, daß es so auf die Dauer nicht weitergehen könne. Es war nichts mit den goldenen Zeiten, von denen die Neuerer vor der Revolution mit so großem Schwung geredet hatten. Man hatte wunder gedacht, wie leicht sich das Land verwalten ließe, wenn die Summen, die früher an den Hof nach Peking abgeführt wurden, nicht mehr zu zahlen seien, wenn das Squeeze-System, das es hier wie überall gab, aufhörte, kurz wenn die Mandschu-Wirtschaft ihr Ende fände. Wie groß war die Enttäuschung und Ernüchterung gewesen! Geldmangel war das Wort, das den Machthabern aus der Leere aller Staatskassen entgegengähnte, Unehrlichkeit und größerer Beamtensqueeze als je das heimliche Getuschel der Straßen, Meuterei und Unruhen bedrohten ständig Stadt und Land, und Elend und Hungertod war das Los vieler Familien.

Mein alter mandschurischer Lehrer erzählte mir, während helle Tränen seine Backen herunterliefen, wie furchtbar die Not in der Tatarenstadt sei, wie viele verdürben und stürben, weil die Regierung ihr Versprechen, einen Teil der alten Staatspension zu zahlen, nicht einhielt.

Die Ernüchterung nach dem kurzen Rausch der Revolution war nur allzu schnell gekommen, - übrigens auch für viele führender Bewegung. Sie mußten sehen, daß ihnen doch noch der er

1-11-16 (218)

hoffte volle Sieg geworden war, daß das Schwergewicht der Gesamtregierung sich von Nanking entschieden nach Peking hinüberwandte. Yuan Schi Kai, der, wie er selbst manchmal betont, die Wacht aus den Händen der sterbenden Tsing-Dynasie erhalten und sich als ihr Nachfolger und also nicht als Präsident von Revolutions Gnaden fühlte, gelang es durch seine geschickte Politik die arg gerüttete Zentralmacht zu stärken.

In unauffälliger, aber zielbewußter Arbeit erreichte er, daß an die Spitze unruhiger Provinzen - wie Fuken, Schantung usw. - treten, altbewährte Männer kamen, und die durch die blinde Gunst der Revolution emporgekommenen Elemente langsam ihrer Macht entkleidet wurden. Dazu glückte ihm nach endlosen Verhandlungen Ende September 1912 der Abschluß einer Anleihe im Betrage von 10 Millionen Pfund Sterling mit den Banken Deutschlands, Englands, Frankreichs, der Vereinigten Staaten, Japans und Rußlands, wodurch seine Macht wesentlich gestärkt wurde. Von den Provinzen, ganz besonders von Kanton aus hatte man alles menschenmögliche versucht, diese Anleihe zu hintertreiben. Es war dasselbe Bild wie zur Zeit der Mandschus. Die partikularistischen Provinzen sträubten sich gegen ein Erstarken Pekings. Von Kanton ging sogar der Antrag aus, daß fortan alle Provinzen finanziell selbständig sein sollen, was gleichbedeutend mit dem Auseinanderfallen Chinas in kleine Einzelrepubliken war. Aber glücklicherweise erwies sich Yuan Schi Kai stark genug all diese von Einzelinteresse getragenen Bestrebungen zu dämmen.

Viele der geistigen Führer der Revolution zogen sich enttäuscht aus dem Staatsleben zurück, so Sun Yat Sen, der erste Präsident der Republik, Tang Schao Yi, der Premierminister Yuans, die bedeutenden Kantonesen Dr. Wu Ding Fang und Wen Dsung Yau. Andere wieder brüteten im geheimen Unheil und bereiteten eine neue

1-11-17 (219)

Revolution vor, die bezwecke Yuan Schi Kai zu stürzen und die ursprünglichen Ziele der Ko Ming Tang voll zu verwirklichen, was ihnen glücklicherweise nicht gelingen sollte.

In Kanton war inzwischen Chan Kwi Ming an Wus Stelle getreten. Auch unter ihm besserten sich die Zustände nicht wesentlich. Es gelang ihm zwar mit dem schlimmsten Räuberwesen aufzuräumen, aber unsicher blieb das Land doch. Auf die Soldateska war kein Verlaß, die Regierenden waren sich untereinander nicht einig, die Gentry hatte oft andere Ziele als der Tutu, und die Möglichkeit, daß einer ihrer Führer, sich mit Hilfe der Soldaten ja vielleicht auch der Räuber, an die Spitze der Provinz schwingen würde, war durchaus nicht von der Hand zu weisen. Die Finanzwirtschaft spottete noch wie vor jeder Beschreibung und Handle und Wandel lagen noch immer schwer danieder. Dazu kam die schamlose Veruntreuung öffentlicher Gelder und die Bestechlichkeit der Beamten, die der unter der Mandschuherrschaft durchaus nichts nachgab, im Gegenteil oft noch schlimmer war. Kein Wunder, daß sich die Hoffnungen der Kaufleute, der Revolution herzlich müde, vor allem gesicherte Verhältnisse herbeiwünschten, dem konservativen General Lung Chai Kwang zuwandte, der seine Tage noch den Grenzen Kwangtungs in Kwangsi verbrachte.

Und die Gelegenheit zu seinem Eingreifen sollte sich bald bieten. Die mit dem Erreichten unzufriedenen Geister, von denen ich vorhin sprach, hatte es im Sommer 1913 wirklich fertig gebracht, in Mittelchina eine zweie Revolution anzuzetteln. In Kiangsi hatten Truppen gemeutert, Hunanleute schlossen sich ihnen an und auch in Kiangsu kam es zu Kämpfen. Was war natürlicher, als daß Chan Kwi Ming sich dieser gegen Peking gerichteten Bewegung anschloß? Eines schönen Tages erhielten die fremden Konsulate von ihm ungefähr folgende bombastische Erklärung:

1-11-18 (220)

„Da Yuan Schi Kai ein Verräter und Eidesbrecher ist, haben wir beschlossen, ihn seiner Würde zu entkleiden, und wie er es verdient, zu bestrafen. Wir erklären hiermit Kwangtung zur freien selbständigen Republik. Die Ordnung wird im Lande wie zuvor aufrecht erhalten und alle Fremde können unseres Schutzes sicher sein usw.“

Die Komik, die nach der Unabhängigkeitserklärung unter den Chinesen ausbrach, stand hinter der des Jahres 1911 kaum zurück. Die Stimmung war aber viel verzweifelter, denn wenn man damals von dem Umsturz eine neue Ära für das Land erhofft hatte, wußte man jetzt bei Beginn der Unruhen schon, daß das Land nur darunter leiden könne. Zu Tausenden flohen die Leute wieder nach Hongkong und Macao, auf Schamien und in den Speichern Hongkongs häuften sich Seide und Silbersachen, Stickereien und chinesische Schmuckstücke, Matten, Kassia, Tabak und viele andere Kaufmannsgüter.

Als die Aufrührer im Yangtse-Tal leicht durch die gut disziplinierten Truppen Yuan Schi Kais niedergeworfen waren, fürchtete man das Schlimmste für Kwangtung. Lung Chai Kwang war von Peking beauftragt den abtrünnigen Chan Kwi Ming zu strafen und die vorläufige Verwaltung der Provinz zu übernehmen. Er zog langsam von Kwangsi heran und bedrohte die Stadt.

Die Entwicklung der zweiten Revolution in Kanton war wie eine groteske Farce. Herr Lung stand mit seiner Heeresmacht am Westfluß. Er erließ eine Erklärung, in der auf das Haupt Chans eine stattliche Summe von Dollaren gesetzt wurde. Herr Chan hatte nichts Eiligeres zu tun, als die gleiche Summe auf seinen Gegner zu setzen. Für Tage lebte die Stadt in atemloser Spannung auf das Kommende, denn von keiner Seite geschah vorläufig weiteres. Man malte sich angstvoll das Furchtbare aus, das geschehen würde, wenn es zu Straßenkampf und Plünderei käme, und bei der Lage der Dinge schien das unvermeidlich. Trotzdem war es Kanton

1-11-19 (221)

von einem gütigen Geschick beschieden, auch die Schrecken dieser Zeit ohne großes Blutvergießen zu überstehen. Chan Kwi Ming wurde der Boden unter den Füßen zu heiß. Er sah, daß er sich weder auf Gentry und Soldaten noch auf das Volk verlassen könnte, und ließ es daher nicht auf die Entscheidung der Waffen ankommen. Eines Abends erschien er auf Schamien und stellte sich unter französischen Schutz. Ein Kanonenboot brachte ihn und wenige seiner Getreuen nach Hongkong in Sicherheit. Das Volk sagt ihm nach, er habe sein Schäfchen vorher ins Trockene gebracht. Über eine Million Dollars soll er veruntreut haben. Man verübelte es daher verständlicherweise den Franzosen, daß sie ihn hatten entwischen lassen. Manch einer, auch von denen die der Ko Ming Tang früher zugejubelt, hätten sein Haupt gern fallen sehen. Nun war der Weg für Lung frei. Er zögerte auch nicht mehr lange, da er ziemlich sicher wußte, daß die führerlosen Truppen auf Widerstand verzichten würden.

Sein Einzug in Kanton gehört für mich zu den Erlebnissen, die ich gerne erzähle. Es war an einem schönen Sommermorgen. Der sonst mit unzähligen Booten vom kleinsten Sampan bis zur großen seegehenden Dschunke belebte Perlfluß war wie leer gefegt. Denn noch keiner wußte, was kommen würde. Ich fuhr mit meinem Freunde gerade von unserem Haus nach Schamien ins Geschäft, als Lungs „Flotte“ in Sicht kam: Sage und schreibe 6 kleine Kreuzer, Typ 1885 und einige von Schleppern gezogene Kriegsdschunken, die Bordränder dicht an dicht mit Kriegern besetzt, alle schußbereit und „furchtbar anzuschauen“. Hoch und stolz wehten von den Masten des zweiten Schiffes die roten Flaggen mit dem weißen Zeichen Lung, der Drache, und da stand er auch schon breit und behäbig auf der Kommandobrücke im Kreise seiner Offiziere, der kommende Mann Südchinas. Als der Kreuzer unser Motorboot passierte, senkten wir die deutsche Flagge zum Gruß und Lung dankte lächelnd für

1-11-20 (222)

den ersten Willkomm, der ihm in seiner Residenzstadt dargebracht wurde.

Mit Lung ist ein neuer Geist in Kwangtung eingezogen. Die jugendlichen Beamten machten älteren, reiferen Platz. Peking sprang in der Geldfrage helfend ein, der Widerstand der Räuber wurde langsam aber sicher gebrochen. Das Vertrauen zur Regierung kehrte zurück und Handel und Wandel blühten neu auf. Bei Ausbruch des Weltkrieges also ein Jahr nach Lungs Kommen - waren die Zustände einigermaßen gesichert. Noch zwar machten Räuber in einigen Gegenden das Land unsicher, aber man fühlte doch die Besserung und ein neuer Geist der Unternehmungslust, des Wagemuts zog belebend durchs Land.

Ich kann mir zum Schluß nicht versagen, Ihnen ein kleines Geschichtchen von Lung zu erzählen. Daß Lung ein Beamter von alten Schrot und Korn war, zeigte sich uns Europäern schon, als er seine Antrittsbesuche bei den Konsulaten machte. Man konnte ordentlich sehen, wie wenig heimisch sich dieser Mann des alten China in Zylinder und Gehrock, der Amtstracht, die die Republik dem Lande bescheert hat fühlten.

Es war unendlich komisch, wie sich Lung vor unserem Hong, der die Interessen Schwedens vertritt, aus seinem Tragstuhl herauswand. Richtig stieß er sich an der Decke der Sänfte die Angströhre in den Schädel und der Vertreter Schwedens konnte sich kaum das Lachen verbeißen, als Lung den Schaden mit einem Gesicht wieder gut machte, auf dem deutlich „diese verfluchten neuen Mode“ geschrieben stand. Sein Schlips war ihm dabei bedenklich in die Höhe gerutscht, eine Tatsache, die einen anderen Würdeträger der Provinz so störte, daß er herzusprang und den Schlips seines hohen Herrn schnell entschlossen zurechtrückte.

Übrigens fühlte sich Herr Lung schon wieder bedeutend wohler,

1-11-21 (223)

als er in unserm Empfangsraum saß und langsam und mit Wohlbehagen sein Glas Schaumwein schlürfte. Da war er ganz wieder der Mann des kaiserlichen China, an dem man das Fehlen des feierlichen Mandarinenrocks mit dem reichlich bestickten Pudsi beinahe störend empfand.

Was er damals von dem Aufgaben, die er zu lösen haben, sagte, zeugte von Kraft und Entschlossenheit. Er hat das, was er sich vorgenommen, soweit es möglich ausführt. Noch heute steht er an der Spitze der Provinzialregierung, ein treuer Gefolgsmann seines Herrn Yuan Schi Kai. Hoffen wir, daß es ihm gelingen möge, Kwangtung sicher durch die Klippen, die der jetzige Streit zwischen Monarchie und Republik bietet, hindurchzusteuern.

Ein starke Hand braucht die Provinz, wie auch das ganze Land, um die auseinanderstrebenden Kräfte zusammenzuhalten. Denn nur in der Einheit und einer geschlossenen Zentralgewalt liegt das Heil Chinas.

Vissering

-----------------

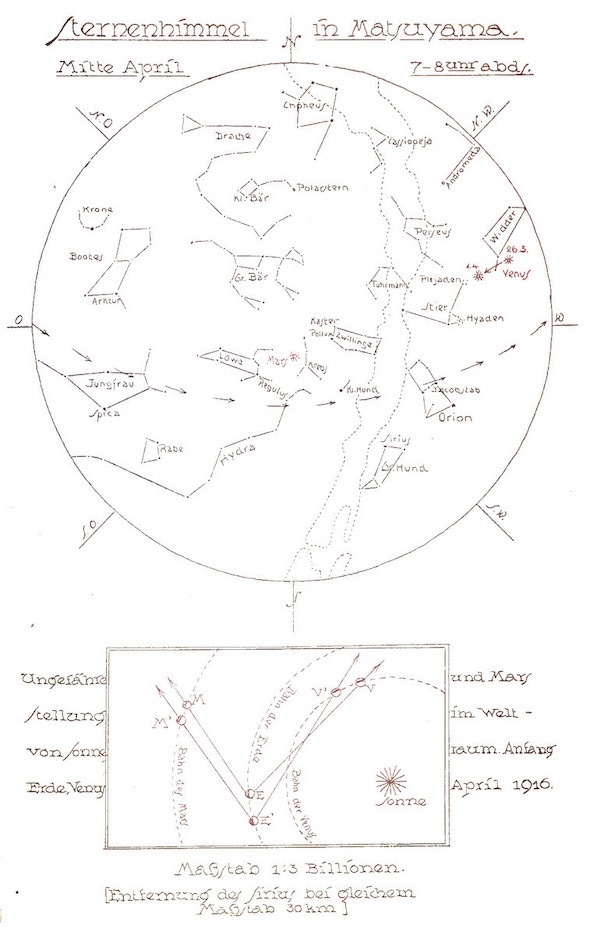

Sterne im April

Der März war der Beobachtung der Sterne nicht günstig. Hoffentlich hat da die Freunde des gestirnten Himmels nicht abgeschreckt. Der April bringt hoffentlich klarere und wärmere Abende. Was sich jetzt am Abendhimmel sehen läßt, zeigt Beilage II. Für die Auffindung der Sternbilder mag folgender Wink nützlich sein: Wenn man die Zeichnung mit dem Himmel vergleichen will, halte man sie so, daß immer diejenige Himmelsrichtung, nach der man sieht, sich unten befindet. Dann macht die Auffindung der einzelnen Sternbilder keine Schwierigkeit.

Augenblicklich sind zwei Wandelsterne sichtbar, der Mars, der im Sternbild des Krebses (einem ziemlich lichtschwachen Sternbild fast

1-11-22 (224)

genau senkrecht über uns) steht, und die Venus, der „Abendstern“, der weitaus hellste Stern am westlicher Himmel unweit der Plejaden. In der Beilage sind ihre Stellungen so eingezeichnet, wie sie ungefähr am 1. April waren. Bei der Venus ist auch die Stellung vom 26. März hinzugefügt, um die Veränderung zu zeigen. Der Mars ändert seine Stellung viel weniger.

Die Verschiebung der Wandelsterne gegenüber den Fixsternen läßt sich leicht verfolgen, wenn man sich ihre Stellung zu einigen nahe stehenden Fixsternen merkt. Mit einem Fernglas beobachtet bieten die beiden jetzt sichtbaren Wandelsterne verhältnismäßig wenig Interessantes, so lange man nicht stärkere Vergrößerungen zur Verfügung hat. Der Mars ist gekennzeichnet durch sein rötliches Licht. Die berühmten Kanäle auf seiner Oberfläche kann man nur mit starken Fernrohren sehen. Die Venus erscheint in einem guten Prismenglas augenblicklich wie ein kleiner Halbmond, da sie von der Sonne nur auf einer Seite beleuchtet wird. Da die Entfernung der Venus von der Sonne nur etwa ¾ des Abstandes der Erde von der Sonne beträgt, so erscheint uns dieser Planet stets verhältnismäßig nahe an der Sonne. Er kann sich nur 48 Grad von ihr nach Osten oder Westen entfernen und geht demnach höchstens 3¼ Stunden vor der Sonne auf oder spätestens 3¼ Stunden nach ihr unter. Wir sehen die Venus daher nur in den Abend- oder Morgenstunden. Wenn sie näher als etwa 6 Grad an die Sonne herankommt, wird sie wegen der allzu hellen Sonnenstrahlung für das unbewaffnete Auge unsichtbar. Steht sie östlich der Sonnen, sehen wir sie abends, steht sie westlich, dann morgens. Dementsprechend nennen wir sie bald den Abendstern, bald den Morgenstern. Sie ist der weitaus hellste Stern, den es überhaupt am Himmel gibt. So hat sie die Aufmerksamkeit von jeher auf sich gezogen. Bei den alten Chaldäern in Mesopotamien war die Göttin Istar, die den Stern Venus versinnbildlichte, neben Sonne und Mond die dritte Hauptgottheit, und

1-11-23 (225)

einer der babylonischen Mythen von Sonne, Mond und Abendstern hat sogar in der Form des Buches Esther (Esther = Istar) Aufnahme unter die poetischen Bücher des Alten Testamentes gefunden. Auch der Stern, der neben dem Halbmond in der türkischen Handelsflagge dargestellt ist, bedeutet ursprünglich den Istar=Stern.

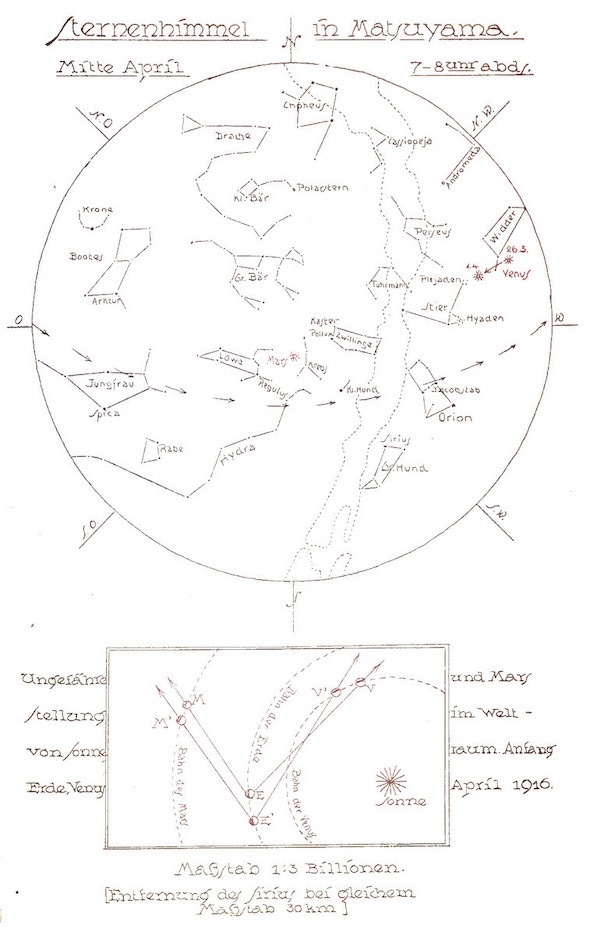

Die scheinbare Bewegung der Wandelsterne oder Planeten ist eine recht verwickelte. Erstens nehmen sie teil an der Umdrehung des Fixsternhimmels (infolge der Erddrehung), zweitens haben sie ihre Eigenbewegung um die Sonne, die zu verschiedenen Zeiten verschieden schnell erfolgt, und drittens verschiebt sich ihr scheinbarer Ort am Himmelsgewölbe durch das Fortschreiten der Erde in ihrer Bahn um die Sonne. Die zweite Abbildung der Beilage gibt in vereinfachter Form eine Begriff davon, wie Venus und Mars augenblicklich zur Erde stehen. Der mittlere Abstand der Erde von der Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer (Die Planetenbahn als Kreise gerechnet unter Vernachlässigung ihrer Excentricität), die Umlaufszeit um die Sonne 365 Tage, die tägliche Fortbewegung der Erde in ihrer Bahn also 2,6 Millionen Kilometer. Die Venus läuft um die Sonne in fast 225 Tagen in einer mittleren Entfernung von 108 Millionen Kilometer, legt also täglich etwas über 3 Millionen Kilometer zurück. Der Mars, der in 228 Millionen Kilometer Entfernung die Sonne in 687 Tagen umkreist, wandert täglich nur wenig über 2 Millionen Kilometer weiter. In der Abbildung bezeichnet V die Stellung der Venus am 1. April, V¹ dieselbe 10 Tage später, E und E¹ sind die entsprechenden Stellungen der Erde, M und M¹ die des Mars. Am 1. April sehen wir die Venus in der Richtung E - V, den Mars in der Richtung E - M, zehn Tage später sind sie in den Richtungen E¹ - V¹ und E¹ - M¹ sichtbar. Aus der Zeichnung sieht man, daß E¹ - M¹ fast parallel mit E - M verläuft. Der Mars steht also nach 10 Tagen fast noch in der gleichen Richtung, zwischen den gleichen Fixsternen.

1-11-24 (226)

Dagegen bilden die Richtungen E - V und E¹ - V¹ eine erheblichen Winkel miteinander. Die Venus hat sich am Abendhimmel stark gegenüber den benachbarten Fixsternen verschoben. Würde sich die Erde selbst in der Zwischenzeit nicht fortbewegen, dann würde am 11. April der Mars in der Richtung von E nach M¹, die Venus in der Richtung von E nach V¹ erscheinen. Dann würde also der Mars seine scheinbaren Ort rasch ändern, die Venus fast gar nicht. Diese Überlegung zeigt deutlich das Zusammenwirken der Eigenbewegung der Planeten und der Erdbewegung bei der scheinbaren Bewegung der Planeten zwischen den Fixsternen.

Die Wandelsterne laufen um die Sonne in Ebenen, die der Ebene der Erdbahn sehr nahe liegen. Infolge dessen erscheinen sie uns am Himmel stets in der Höhe des Weges, den die Sonne im Laufe des Jahres zwischen den Gestirnen (scheinbar) zurücklegt. Mit anderen Worten: Die Wandelsternen bewegen sich immer in den Sternbildern des Tierkreises. Von den 12 Sternbildern des Tierkreises sind zur Zeit 6 abends sichtbar. Unterhalb der Venus am Westhimmel sehen wir noch eben einige Sterne des Widders, die Venus selbst steht im Sternbilde des Stieres, halblinks über dem Orion stehen die Zwillinge. Das Sternbild in dem der Mars jetzt steht, ist der Krebs, dann folgen am östlichen Himmel der Löwe und die Jungfrau. Westlich des Widders befindet sich das Sternbild der Fische. Es ist nicht mehr sichtbar, da die Sonne zur Zeit in ihm steht. Im Laufe des April verschwindet ebenso der Widder, im Mai der Stier, weil die Sonne auf ihrer scheinbaren Bahn in sie tritt und sie durch ihr Licht verdeckt. Dieses Ostwärtswandern der Sonne zwischen den Sternen bewirkt, daß die gleiche Sterne beim Sonnenuntergange von Tag zu Tag etwas weiter westlich, nämlich näher an der untergehenden Sonne, stehen. An jedem Abend erscheinen die Sterne rund 4 Minuten früher an derselben Stelle wie am Vorabend. So wie der Sternhimmel am 1. April um 10 Uhr abends

1-11-25 (227)

aussieht, erscheint er am 30. April also schon 2 Stunden früher, d.h. um 8 Uhr. Die Beilage zeigt den Sternhimmel so, wie er am 1. April um 8½ Uhr und am letzten April um 6½ Uhr sichtbar ist. Eine volle Umdrehung des Sternhimmels dauert somit nicht einen vollen bürgerlichen Tag, sondern genau 23 Stunden 56 Minuten 3 Sekunden. Diese Zeit heißt ein Sterntag. Es ist die genaue Dauer einer Umdrehung der Erde um ihre Achse. Das Jahr hat einen Sterntag mehr als es bürgerliche oder Sonnen-Tage hat, d.h. die Erde dreht sich in einem Jahre 366 mal um sich selbst. Leichter als die Verschiebung der Sonne zwischen den Fixsternen läßt sich die Verschiebung des Mondes beobachten, da sie schneller erfolgt und da das Mondlicht die helleren Sterne immer noch sichtbar läßt. Der Mond geht bekanntlich jeden folgenden Tag durchschnittlich 49 Minuten später auf. Er steht daher zwischen immer anderen Sternbildern. In etwas weniger als 30 Tagen vollendet er einen Umlauf im Verhältnis zur Sonne, d.h wenn es heute Neumond ist und der Mond unmittelbar bei der Sonne steht, so ist nach 30 Tagen wieder Neumond, nachdem der Mond durch alle Viertel hindurchgegangen ist. Diese Zeit entspricht aber nicht einen vollen Kreislauf des Mondes zwischen den Sternen; denn in der gleichen Zeit hat sich auch die Sonne um eine Stück verschoben, und der Mond muß von Neumond zu Neumond (d.i. ein synodischer Monat) etwas mehr als einen vollen Kreis zwischen den Sternen zurücklegen. Um von einem Sternbild nach Durchlaufen des ganzen Tierkreises wieder in das gleiche Sternbild zurückzukehren, braucht er etwas weniger als 28 Tage (d.i. ein siderischer Monat). Daraus ergeben sich 28 verschiedene Stellen des Tierkreises, an denen sich der Mond an verschiedenen Tagen bei seinem Untergang befindet, in denen er gleichsam zur Ruhe geht. Die alte Astronomie hat sie die 28 Mondhäuser genannt. Sie haben ein hohes Kulturhistorisches Interesse insofern, als die Bezeichnung dieser 28 Mondhäuser

1-11-26 (228)

bei Griechen, Chaldäern, Indern und auffallender Weise auch Chinesen seit alters her die gleiche war. Die Chinesen müssen also sehr früh eine wenigstens mittelbare Verbindung mit den Chaldäern gehabt haben, da man diese als die eigentliche Erfinder jener Einteilung ansieht. Die chinesische Sage erzählt, daß unter Hwangti, den die Chinesen in das dritte vorchristliche Jahrtausend versetzen, Gesandte vom Kuen-lun kamen, die wissenschaftliche Kenntnisse mitbrauchten. Ein so hohes Alter der betreffenden astronomischen Kenntnisse ist für Babylon keineswegs unwahrscheinlich.

S.

-------------------------

1-11-27 (229)

Sternhimmel in Matsuyama

Mitte April 7 – 8 Uhr abds.