Lagerfeuer

1-15-1 (289)

Lf. No. 15 Matsuyama, Sonntag, den 7. Mai 1916.

Peter Squentz

Aufführung im Kokaido 14. Februar 1916.

Ein Theaterstück aufzuführen und die Kameraden des Kokaido für einige Stunden den Stumpfsinn des Gefangenendasein vergessen zu lassen, lag längst nahe. Peter Squenz von Gryphius (um 1648) auszuführen aber, mochte deshalb reizen, weil das Stück viel Raum läßt. Raum der Ausschmückung: fehlt sie, so stört es nicht, ist sie vorhanden um so besser, Raum der Kleidung: es sind meistenteils Bauern, die spielen, und nur der Hof, vor dem diese Bauern ihre „Komödie“ „tragieren“, muß ernsthaft wirken, und erfordert in der Gewandung Sorgfalt. Raum besonders den Spielern: Fehler stören nicht so sehr, steigern womöglich die Unmittelbarkeit des plumpen Bauernspiels, überhaupt ist ein genaues, rasches Ineinanderspielen nicht unbedingt notwendig. Raum des Auswendiglernens, indemwenig im „Titul steht“ und überdies von dem wenigen sich vieles noch streichen läßt.

Es fand sich nun bald die Gewandmanufaktur, die unermüdlich arbeitete. Das Königsgewand wuchs von Tag zu Tag prächtiger heraus. Das Kleid der Prinzessin war weißer Atlas (?) mit alter kostbar gestickter Gold- und Purpurbordüre. Blumiger Kattun gab das Thisbe-Kleid des Meisters Klotz George ab. Und für den Meister, der den Löwen tragieren sollte, wurde auch die Löwenhaut gefunden.

Es wurde viel geprobt. Aber bis zu dem Tage der Aufführung bestand keine Sicherheit, ob das Spiel erlaubt sein würde. Im letzten Augenblick traf die Erlaubnis ein.

Suppé’s Bauernmarsch, von Leonhard und Weber gespielt, eröffnete den Abend. Die Regie, Herr Feldwebel Barghoorn, gab

1-15-2 (290)

sodann einige Erläuterungen, auf die Parallele in Shakespears Sommernachtstraum hinweisend und einiges aus dem Stücke im voraus erklärend.

Nun geht der Vorhang auf. Der erste Akt zeigt uns die prächtigen Typen der Bauern in einer gemächlichen und umständlichen Besprechung. Sie wollen vor dem Könige Pyramus und Thisbe tragieren, um von diesem „einige Verehrung zu erlangen“. Schon ist der Zuschauer durch diese eigenartigen Bilder gepackt und erwartet nun das Spiel am Königshofe. Da bringt ihn der zweite Akt dorthin. Das glänzende Bild zieht unwillkürlich aller Augen auf sich und entlockt den so alles Glanzes entwöhnten Gefangenen ein regelrechtes Staunen. O Tempora! Dann - nun im schüchternem, devotem Gebahren tritt der Führer der Bauern, der Schulmeister und Ratsschreiber zu Rumpelskirchen, Peter Squentz, herein und entwickelt eine erstaunliche Weisheit über Unterland und Oberland und Mägdeflecken, weiß sich dann auch aus mancher peinlichen Frage, die der Hof an ihn richtet, geschickt und ungeschickt herauszuziehen, bis er zu dem Punkte gekommen ist, da ihn der König auffordert, die Komödie von Pyramo und Thisbe zu tragieren.

So bringt denn endlich der dritte Akt das volle Spiel. Es beginnt der Prolog, um sofort komisch zu stocken – „das ist die erste Sau“ – und endlich in dem prächtigen Bilde „kommt herein, meine lieben Komödianten“, den Abschluß zu finden. Die „Wand“ tritt ein, an der Pyramus mit Thisbe sein erstes Stelldichein hat. Es war ein

kleines abgerundetes Kunstwerk, was Laetzsch in der „Wand“gab. Pyramus tritt ein und weiß nicht, was sagen. „Das ist die zweite Sau.“ Bald auch gerät er mit der Wand in Streit, die ihm mit großem Effekt um die Ohren schlägt. Doch schon kommt Thisbe herein (von Sees. Engel famos gespielt). Der blutige Holzliebespfeil, den sie dem Pyramus aus dem Herzen zieht, erregt

1-15-3 (291)

allgemeines Vergnügen. Dann folgt die Abendszene am Brunnen. Es tritt der Brunnen ein, Meister Lollinger, der Leineweber und Meistersinger, im grauen Flechtenbarte, unvergleichlich von Unteroffizier Freese gegeben. Der Löwe kommt und klagt dem Könige seine Not. Der Mondschein, Meister Kricks Überundüber, ist auch schon da, und nun entwickelt sich die Szene in ständiger Steigerung. Das Spiel der bäuerischen Haupthelden wird immer grauser, Pyramus (von einem unserer Hauptheldendarsteller vorzüglich gespielt) will mit dem Kopfe gegen die Wand rennen, schwankenden Ganges, hält es aber für ratsamer sich zu erstechen. Thisbe folgt ihm nach. Allein die Toten stehen drastikomisch wieder auf. Ein kräftiger Effekt folgt dem andern. Der Epilog dämmt die Wogen wieder ab. Eine kleine Auseinandersetzung über den Spielpreis schließt sich heiter an. Endlich ist die königliche Familie wieder allein. „Man zünde die Fackeln an und begleite uns in unsere Zimmer.“ Der ruhevolle Grundton ist wieder erreicht. Handlung und Stimmung sind ausgeglichen.

Der Beifall war allgemein. Man hatte für eine Weile die Gefangenschaft vergessen. vivant sequentes.

P. Squ.

--------------------

Was im Lager gelernt wird.

1-15-4 (292)

gehalten, was für Unterrichtskurse eingerichtet worden sind, und heute bringen wir nun die Antworten, die eingelaufen sind. Es ist außerordentlich anregend, das Ergebnis zu überschauen, das die nachstehende Tabelle möglichst übersichtlich zu bieten sucht. Es ist klar, daß das Bild kein vollständiges sein kann. Die Umfrage konnte nur die Fälle feststellen, wo sich mehrere zusammengetan haben, um von einem zu lernen oder in gemeinsamer Arbeit sich gegenseitig weiter zu helfen. Was der einzelne daneben für sich geleistet hat, um sich für die Zeit nach dem Kriege vorzubereiten, das spricht sich nicht in unserer List aus. Aber wenn man sich vor Augen hält, daß eben noch ein ganz Teil mehr gearbeitet wird, als hier aufgezählt werden konnte, dann erhält man aus der Durchsicht der Liste ein im ganzen zutreffendes und dabei in jeder Hinsicht erfreuliches Bild.

Die Entwicklung des Lehrens und Lernens in unserem Lager ist dem ewig tröstlichen Gesetze aller Entwicklung gefolgt, daß das Zweckmäßige, Nützliche auf die Dauer immer den Sieg behält. So hat sich auch bei uns aus dem wirren Durcheinander von Kartenspielen, Romanlesen und planlosem Zeitvertreib aller Art immer allgemeiner das Bestreben entwickelt, die gezwungene Muße irgendwie nutzbringend anzuwenden.

Mancher hat sich dabei durch seine Handfertigkeit zum Nutzen der Ausstattung des Lagers betätigen können. In diesem Zusammenhange sei vor allen Dingen der Pioniere Erwähnung getan, die gar vielfach durch ihre Tischlerarbeiten geholfen haben, die engen Räume wohnlicher zu gestalten. Durch Sorge für die Küche, für die Reinigung und andere Erfordernisse der inneren Lagerverwaltung, wie vor allem den Postverkehr, haben andere sich nützlich gemacht, und es würde eine Aufgabe für sich sein, zu beschreiben, wie allmählich die Teilnahme der Gefangenen an dieser inneren Verwaltung sich immer mehr erweitert hat,

1-15-5 (293)

sehr zum Vorteil der Vermeidung unerfreulicher Reibungen.

Daneben ist allerlei geschehen, um die fehlende Körperbewegung durch Turnen und Spiele ein wenig zu ersetzen, Bestrebungen, denen wir in unserer nächsten Nummer einige Zeilen widmen wollen. Auch dann noch blieb aber viel Zeit und Kraft frei, und es ist ein schönes Zeichen des eingeborenen deutschen Sinnens für Ordnung und Arbeit, daß sich diese Kräfte immer mehr auf die Erwerbung nützlicher Kenntnisse geworfen haben.

Dabei spielte nicht nur das Bedürfnis nach einer geordneten geistigen Beschäftigung eine Hauptrolle, sondern auch der Wunsch, die erzwungenen Muße hier zur Vorbereitung auf die Tätigkeit zu benutzen, die des einzelnen nach dem Kriege wartet. In dieser Hinsicht zerfallen die Insassen unseres Lagers in drei Gruppen, deren Zukunftspläne recht verschieden sind: die aktiven Unteroffiziere, die Unteroffiziere und Mannschaften der Reserve und Landwehr und endlich die aktiven Mannschaften. Bei den aktiven Unteroffizieren war das Gegebene die Vorbereitung auf den späteren Zivilberuf und auf die dazu erforderliche Prüfung. Bei den Angehörigen der Reserve, die fast alle in Ostasien ihren Beruf ausgeübt hatten und meist gezwungen waren, mit Völkern anderer Sprache zu verkehren, war das Nächstliegende die Erlernung fremder Sprache, vor allem englisch und chinesisch. Die aktiven Mannschaften endlich, deren Interessen verschiedenartig sind, haben sich in der Hauptsache einer der beiden vorigen Gruppen angeschlossen.

Diesen mehr oder weniger vorgezeichneten Bahnen folgten dann auch im großen und ganzen die Entwicklung des Unterrichtes in dem ersten Halbjahr der Gefangenschaft.

Aus dem Jahre 1914 führt unsere Liste nur den englischen Kursus von Timm im Lager Yamagoe auf, der noch jetzt

1-15-6 (294)

fortbesteht. Dann folgt im Januar 1915 der französische Kursus des Utffz. Strieder (Yamagoe) und der Rechenunterricht von Vizefeldwebel Küntzel (Dairinji), der März bringt in auffallend übereinstimmender Entwicklung im Yamagoe und im Darinji je einen chinesischen Kursus (Yamagoe : Oblt. Meyer, Dairinji: Jacobi) und einen juristischen (Yamagoe: Vzwachtm. Goldschmidt über bürgerliches Recht, Dairinji: Vzwchtm. Knoll, Staatwissenschaften und Aufsatz). Im April steht Dairinji an erster Stelle durch Hinzutreten chinesischen (Jacobi), englischen (Eckhardt und Lipkau) und französischen Unterrichts (Lipkau). Erst nun beginnen die Kurse auch im Kokaido, wo Tiefensee Unterricht im Chinesischen und Rechnen erteilt. Dies späte Eintreten des Kokaido ist sicher nicht zufällig. Dort war die Belegung am engsten, die Herkunft der Bewohner am verschiedenartigsten. Dort war daher die längste Zeit erforderlich, ehe sich gemeinsame Interessen zusammenfinden konnten und ehe sich die unvermeidliche gegenseitige Störung auf das Mindestmaß einschränken ließ, bei dem an geregeltes Lernen gedacht werden konnte. Um so vielseitiger hat sich später der Unterricht im Kokaido entwickelt. Es läßt sich dabei eine entschiedene Beziehung zum Klima beobachten. Der Sommer 1915 brachte dort wenig neue Kurse, dagegen steigt die Zahl plötzlich im Oktober und November. Der Sommer, der die Verteilung der Lernenden auf verschiedene Stellen des Gartens ermöglicht hatte, mag mehr das Einzelstudium befördert haben. Der beginnende Winter rief alles ins Haus zurück und legte gemeinsames Arbeiten näher. Kokaido hatte dabei das große Glück, die Einräumung eines besonderen Unterrichts- und Musikzimmers erreichen zu können, und damit hängt wohl auch die dauernde Zunahme der Unterrichtsstunden bis zum März 1916 zusammen. Einen klimatische Einfluß im entgegengesetzten Sinne finden wir im Dairinji. Der im Sommer

1-15-7 (295)

immer lebhafter gewordene Unterrichtsbetrieb mußte dort im Winter aus Mangel an einem geeigneten Raum größtenteils aufhören und lebte erst mit der wärmeren Jahreszeit wieder auf.

Gleichmäßiger verlief die Entwicklung im Lager Yamagoe. In der Platzfrage war man hier ein wenig besser dran als im Dairinji, aber ein besonderer Raum für den Unterricht fehlt leider noch immer. Trotzdem hat die Zahl der Kurse und der Unterrichtsfächer beständig zugenommen, besonders seit dem Oktober.

Wenn wir Turnen, Musik und Spiele aller Art aus unserer Übersicht ausschließen und einer späteren Nummer unserer Mitteilungen vorbehalten, dann ergibt sich für den augenblicklichen Zeitpunkt, daß sich unsere Lagergenossen mit rund 30 verschiedenen Fächern beschäftigen. Den breitesten Raum nehme Sprachen ein. Am meisten wird Englisch getrieben, dem nächst Französisch und Chinesisch. Erst dann folgt Japanisch. Außerdem werden Spanisch, Russisch, Türkisch und sogar Lateinisch gelernt, und auch für unsere deutsche Muttersprache zeigt sich glücklicherweise einiges Interesse.

Hervorhebung verdienen die Vorträge von Bohner über deutsche Literatur im Kokaido. Hoffentlich finden sie auch in anderen Tempeln Nachahmung. Denn nichts ist vielleicht mehr geeignet, ein Gegengewicht gegen die Eintönigkeit und die verflachende Wirkung des Gefangenenlebens zu bilden, als die liebevolle Vertiefung in die reichen Schätze der Werke unserer großen Dichter. Daß verhältnismäßig wenig Japanisch gelernt worden ist trotzdem es die einzige Sprache war, die unmittelbar angewendet werden konnte, lag wohl größtenteils daran, daß niemand voraussehen konnte, wie lange der Aufenthalt in Matsuyama dauern würde, daß die Lust, nach dem Frieden in Japan tätig zu sein, durch die Erfahrungen des Lagerlebens wohl im allgemeinen

1-15-8 (296)

nicht gefördert worden ist und daß die japanische Sprache andererseits auch dem Literaturfreund nicht den Weg zu einem besonders interessanten Geistesleben eröffnet.

Nächst den Sprachen stehen im Vordergrunde Rechnen, Buchführung und Stenographie. Dann folgen in bunter Reihe bürgerliches Recht und andere Rechts- und Staatswissenschaften, Mathematik, Algebra, Physik, Statik, Elektrotechnik, technisches Zeichnen und Erdkunde. Auch die Kriegskunst ist keineswegs vergessen.

Nach dieser trockenen Aufzählung lassen wir noch zwei lebendigere Stimmungsbilder aus dem Dairinji und Kokaido folgen und schließen daran die Liste der gesamten Kurse.

Unterricht im Dairinji

Im Lager Dairinji rief die große Anzahl älterer Unteroffiziere, die die Zeit der Gefangenschaft benutzen, um sich für die Aufnahmeprüfungen in den Zivildienst vorzubereiten, eine ganze Reihe von Unterrichtskursen ins Leben. Einige gehen in ihren Bestrebungen noch über dieses Ziel hinaus. Wieder andere, deren solche bestimmten Ziele fehlen, finden sich zu Unterrichtskursen und Arbeitsgemeinschaften zusammen, um so durch geregelte Tätigkeit über die Mißstimmungen der langen Untätigkeit hinwegzukommen.

Die nötigen Lehrer fanden sich unschwer bis auf einen Lehrer des Deutschen. Als solcher bot sich zwar in liebenswürdigem Entgegenkommen ein Herr aus Kokaido an, aber der Oberleutnant Mayekawa zeigte auch bei dieser Gelegenheit von dem Entgegenkommen, dessen er sich jetzt so rühmt, keine Spur und lehnte unseren Antrag glatt ab, obgleich für die Begleitung des Lehrers kein besonderer Posten notwendig gewesen wäre.

Ebenso wenig Entgegenkommen fanden wir bei der japanischen Verwaltung, als wir um Überlassung eines besonderen

1-15-9 (297)

Unterrichtsraumes für den Winter baten, weil der Unterricht in den Stuben allzuviel Mißhelligkeiten und Störungen im Gefolge hat. Infolgedessen mußte leider ein großer Teil des Unterrichts während der Wintermonate ausfallen. In der warmen Jahreszeit bietet der Raum unter der Glocke allen Lernbegierigen eine Zufluchtsstätte, die denn auch fast zu jeder Tageszeit benutzt wird.

Kokaido

Groß ist die Zahl der Lernenden besonders in den hauptsächlich in Betracht kommenden Sprachen in Englisch, Chinesisch, Französisch und Japanisch. Auch Spanisch findet viele Schüler. Einige lesen, um sich in der Kenntnis der Sprache zu erhalten, gemeinsam italienische Blätter, betreiben die Lektüre spanischer Bücher oder russischer Romane. Daß aber daneben selbst der gute Horaz seine Anhänger findet und sogar welche nach Toussaint-Langenscheidt versuchen einen ersten Blick in die Sprache der Römer zu erlangen, ist gewiß interessant. Überhaupt, was ist so kokaidogemäß, als bei einem Rundgang im Garten hier N. N. südchinesisch singen zu hören, dort sich von X. Y. seine japanischen Kenntnisse mit seinen siamesischen vergleichen zu lassen. Dort um die Ecke begegnet uns dann Russisch. Dort wieder steht der Jünger mit dem Meister und übt Spanisch, und der Herr, der Suaheli beherrscht, sieht sich hier am Kreuzweg offenbar vergeblich um nach dem, der von ihm Unterricht nehme. Aber das ist längst nicht alles.

Da finden wir dann sehr private und geruhige Bestrebungen einzelner, sich einen Überblick über die deutsche Geschichte zu verschaffen. Eine ziemlich bedeutende Zahl ist es, die dieLamprechtsche Geschichte liest, allein oder im Verein mit Kameraden. Andere suchen dasselbe an der Hand kürzer gefaßter Lehrbücher. Auch die Volkswirtschaft findet eifrige Lerner. Physik wird fast seit Beginn

1-15-10 (298)

der Gefangenschaft regelmäßig von einigen betrieben. Leider fehlen zu den naturwissenschaftlichen Fächern die Instrumente, und so konnte die Arbeit darin nicht zur Arbeit mit Experiment vordringen. Doch sei auch hier auf gehaltene Vorträge hingewiesen, deren Liste die Zeitung einmal bringen wird. Es ist schwer, bis in die Privatgemächer vorzudringen und die Studien des einzelnen zu nennen. Hier betreibt einer, wenigstens theoretisch, Chemie, dort studiert ein zweiter seine Hüttenkunde, ein dritter macht ein Botanikexzerpt für Mittelschulen, ein vierter zerlegt a²-b² in Faktoren oder übt sich im Zeichnen und Malen, hier wieder entsteht ein lang erwünschtes deutsch-chinesisches Lexikon oder eine japanische Grammatik, während daneben Schieberramsch gespielt oder auf zwei Mandolinen (einer florierenden Kokaidofabrik entstammend) ein neues Schrammelmusikstück eingeübt wird.

Was die Statistik ferner nicht darstellen kann, ist die Entwicklung des ganzen Unterrichtsbetriebes. In den ersten Monaten war wenig Lust zum Lernen vorhanden. Mit der Zeit aber stellte sich der Lerneifer ein. Man kann wohl sagen, daß er, von Wetterschwankungen abgesehen, seither beständig gewachsen ist. Die Einrichtung eines Unterrichtszimmers führte zu einer Regelung der größeren Kurse. Die Leitung liegt in den Händen des Herrn Vizfeldw. Fischer.

Wie viel gelernt und betrieben wird, mag man auch daran sehen, daß viele unter uns zu manchen „keine Zeit mehr haben“. Die Zeit ist ihnen zu kurz, und was gibt es für den Gefangenen schlimmeres als die lange Zeit, die Zeit, die nicht enden will...? Freilich auch ihnen ist im Grunde nur der Tag zu kurz, die Zeit noch viel zu reichlich und zu lang. Aber man wirtschaftet nun doch und nutzt sie aus. Es wird jedem und allen bald zugute kommen.

H. B.

1-15-11 (299)

Übersicht der Untericht/Kurse

| Gegenstand: |

Yamagoe |

Dairinji |

Kokaido |

| Englisch: |

1) 6 Sd. 12 Tln. Lehrer: Timm seit XII. 14

2) 2 Std. 2 Tln. Timm, seit X.15

3) 6 Std. 6 Tln. Jaehne, seit VII.15

4) 3-4 Std. 3 Tln. Hepting seit III.16 |

1) 3 Std. 4 Tln Lipkau seit IV. 15

2) 5 Std. 8 Tln. Vfw. Eckhardt,Ostern-Weihnacht.15

3) 6 Std. Obm. Blume, V-XI.15, wiederauf-genommen frühjahr 16.

4) Vfw. Wunderlich 5 Std. 6 Tln. V.15 - I.16 |

1) Vfw. Hake, 6 Std. 4 Tln. seit V. 15

2) 2 Std. 5 Tln Susemihl, seit X.15

3) 3 Std. 5 Tln. Focke, seit VI.15

4) 3 Std. 2 Tln. Fock.

5) 2 Std. 5 Tln. Fock, seit I. 16

6) 1 Std. 20 Tln. Fock, seit III. 16

7) 3 Std. 5 Tln. Findorf, seit I. 16 |

| Französisch

| 1) 3-4 Std. 2 Tln Utffz. Strieder, seit I. 15

2) 6 Std. 3 Tln Utffz. Henze seit X. 15

3) 3-4 Std. 3 Tln. Hebting, seit II.16

4) 6 Std. 5 Tln. Abelein, seit IV.16 |

1) 4-5 Std. 4 Tln. Lipkau, seit IV.15

2) für Postbeamte 2-3 Std. 8 Tln. Vzf. Küntzel

VII-XII. 15 wird

wieder aufgenommen. |

1) 2 Std. 10 Tln. Vzfw. Steffens seit XI.15.

2) 2 Std. 12 Tln. Vfw. Steffens seit XI.15

3) Konversation 4-5 Tln. Vfw. Steffens seit X.15. (eingestellt)

4) 3 Std. 3 Tln. Dreyfuss, seit VIII.15

5) Konversation 3 Std. 3 Tln. Dreyfuss VI-X15

6) Segebarth, 6 Std. 4Tln. seit II. 16. |

1-15-12 (300)

| Gegenstand: |

Yamagoe |

Dairinji |

Kokaido |

| Chinesisch: |

1) 6 Std. 2 Tln Oblt. Meyer, seit III.15

2) 2 tln. (Selbstun-

terricht) |

1) 3.1½Std. 6 Tln. Jacobi, IV-XII.15 wird wieder auf- genommen.

2) 6 Std. 5 Tln. Jacobi, seit III.15) |

1) 12 Tln. Tiefensee, IV-VII.15

2) Schriftsprache 3 Std. 12 Tln. Tiefensee, I.16

3) 3 Std. 12 Tln. Arps, seit X.15

4) 3 Std. 8 Tln. Vissering, seit X.15

5) Südchinesisch in mehreren Abteilun- gen zu je 3 Std. ca 7 Tln. Habersang.) |

| Japanisch |

1) 4 Tln. (Selbstun- terricht)) |

1) 6 Std. 3 Tln. Andreas, seit X.15) |

1) Zeitschriften etc. 2 Std. 6 Tln. Meißner, seit X.15.

2) 3 Std. 4 Tln. Gramm. Lange, Meißner, X. 15.

3) Für Anfänger 2 Std. 11 Tln. Meißner, III.16

4) 3 Std. 8 Tln. Steinfeld, X.15

5) 3 Std. 3 Teiln. Steinfeld X.15.) |

| Spanisch |

1) 2 Std. 2 Tln. Timm, seit VIII.15<) |

– |

1) 3 Std. 3 Tln. Schwörke, IX-XII.15

2) 3 Std. 6 Tln. Heymann XI.15-III.16) |

1-15-13 (301)

| Gegenstand: |

Yamagoe |

Dairinji |

Kokaido |

| Russisch |

1) 1 Tln Untffz. Fiederling.

2) 6 Std. 4 Tln. Toussaint_Langenscheidt, seit VII.15 |

– |

– |

| Türkisch: |

1) 6 Std. 2 Tln. seit III. 16 |

1) 2 Teiln., tägl. |

– |

| Deutsch: |

1) 9 Tln. (Selbst- unterricht) |

– |

– |

| Deutscher Aufsatz: |

1) 2mal monatl. Tiefensee (schriftl.) seit IX.15 |

1) Staatswissenschaf-tenn und Aufsatz. 3 Std. 20 Tln. Vzw. Knoll, III-VII.15 |

– |

| Deutsche Literatur |

– |

– |

1) 2 Std. 35 Tln. Bohner, seit XI.15 |

| Bürgerliches Recht |

1) Vzw. Goldschmidt 2 Std. 5 Tln. seit III.15, später Wechselrecht.

2) 2 Std. 6 Tln. Lt. Rumpf, seit X.15 |

– |

– |

| Staatsbürgerkunde |

1) 2 Std. 6 Tln. Vzw. Goldschmidt, seit II.16 |

1) Reichsverfassung und Politik 2 Std, 7-8 Tln., Vzw. Knoll, IX-XII.15 |

– |

1-15-14 (302)

| Gegenstand: |

Yamagoe |

Dairinji |

Kokaido |

| Militärischer Unterricht: |

1) 4 Std., 12-16 Tln.

Hpt. Maurer, seit XII.15 |

– |

– |

| Physik |

– |

– |

1) 2 Std. 2 Tln. Klautke, VII.15 |

| Statistik |

1) 3 Std., 3 Tln. Lt. Goepfert, VI-IX.15 |

– |

– |

| Mathematik: |

– |

– |

1) 4 Std. 4 Tln. Tiefen- see, seit II.16 |

| Algebra: |

1) 3 Std. 7 Tln., Lt. Goepfert, seit I.16 |

1) 2 Std. 6 Tln. Vfw. Küntzel, VII-XII.15. wird wieder aufgenommen. |

1) 2 Std. 2 Tln. Tiefensee, III.15 - II.16 |

| Rechnen: |

1) 6 Std. 3 Tln. jetzt noch 1 Std., Finckh, seit III.16 |

1) für Feldw. 3 Std. 5 Tln. Vfw. Kuntzel, I-XII.15

2) für Untffz. 3 Std., 6 Tln., Vfw. Küntzel I - XII. 15

3) 3 Std. 5 Tln., Kappel, seit X.15 |

1) 2 Std. 5 Tln. Ottms, seit II.16 |

| Buchhaltung u. dergl. |

1) 2 Std. 5 Tln Utffz. Schaefauer VII - X. 15 |

– |

1) 4 achtwöchentl. Kurse zu je 6 Tln. 2 Std. Dunkel

2) Effektenkursus, 2 Std. 12 Teiln. Dunkel, XI.15-I.16

3) Kaufm- Rechnen, 2 Std. 5 Tln., Dunkel, st. II.16

4) Zwei Kurse zu 3 (bzw. 4 Tln.) 2 Std. Feuerbach.

5) 3 Std. 6 Tln. Findorf seit XI.15 |

1-15-15 (303))

| Gegenstand: |

Yamagoe |

Dairinji |

Kokaido |

| Stenographie: (Stolze-Schrey) |

1) 6 Std. 4 tln. Uffz. Hirsch, seit VII.15. |

1) für Feldw. 5 Std. 9 Tln. Nordmann, II.-III.15.

2) für Feldwebel (Debattenschrift) 6 Std., 6 Tln., Nordmann, VIII.-x.15.

3) für Utffz., 6 Std. 8 Tln., Nordmann, IX.-XI. 15

| 3 Std. 6 Tln. Vfw. Fischer |

| Rundschrift: |

– |

1) 3.1½ Std. 14 Tln. Jakoby VIII.-XII.15 |

1) 6 Std., 7 Tln., seit X.15. |

| Technisches Zeichnen |

– |

– |

1) 6 Tln. Freisewinkel, seit VI.15 |

| Elektrotechnik: |

– |

– |

1) 2 Std. 9 Tln. Ederer, seit III.16 |

| Erdkunde: |

1) 15 Tln. (Selbstun- terricht)

2) Astronomische Geographie, 2 Tln. seit III.16. |

– |

– |

| Hufbeschlag: |

1) 3 Std. 4 Tln. Oberfahnenschmied Fabel, seit XII.15. (wird in Dairinji abgehalten). |

|

– |

1-15-16 (304)

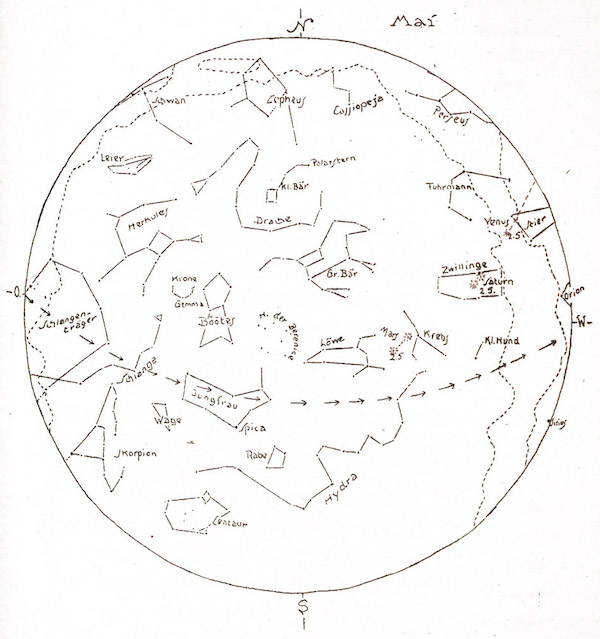

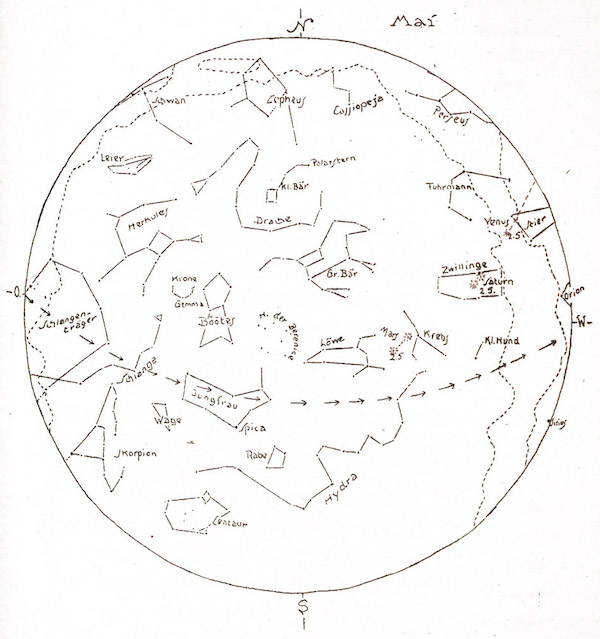

Sterne im Mai.

Die „Kleine Regenzeit“ stört leider immer wieder das Beobachten der Sterne. Aber sie kann doch nicht verhindern, daß gelegentlich ein sternenklarer Abend ist. Für Freunde der Sternkunde geben wir diesmal in unserer Zeichnung die Stellung der Sterne Anfang Mai zwischen 9 und 10 Uhr abends (oder Ende Mai zwischen 7 und 8 Uhr). Die Venus ist inzwischen im Sternbilde des Stieres weiter nach Osten gewandert, der Mars steht Anfang Mai bereits im Sternbilde des Löwen, und im Sternbilde der Zwillinge finden wir mit etwas geringerer Helligkeit als Mars, aber auch mit ein wenig rötlichem Lichte, den Saturn, der sich bekanntlich von allen anderen Planeten dadurch unterscheidet, daß er von einem breiten Ringe umgeben ist. Diesen Ring können wir allerdings erst mit einem Fernrohr erkennen, das mindestens 20 mal vergrößert. Schwächere Ferngläser zeigen höchstens eine verlängerte Gestalt des Sternes, aber lassen die eigentliche Form des Ringes noch nicht unterscheiden.

Im Süden steht jetzt in den Abendstunden das Sternbild des Löwen. Der Orion ist kaum mehr sichtbar, Sirius nur noch kurze Zeit im Südwesten. Dagegen stehen jetzt die Sternbilder der Jungfrau und des Bootes (dreisilbig zu sprechen) (Bootes ist griechisch und bedeutet Kuhhirt.) hoch am Osthimmel. Der bedeutendste Stern in der Jungfrau trägt den Namen Spika. Der Hauptstern des Bootes, der Arktur, hat ein rötlich gelbes Licht und ist einer der hellsten Sterne des Nordhimmels. Er ist rund 14 mal soweit von uns entfernt wie der Sirius und ist insofern von Interesse, als er eine verhältnismäßig starke Eigenbewegung besitzt. Auch die Fixsterne stehen ja nicht wirklich fest im Raume. Wenn es den Anschein hat, als ob sie ihre Stellung gegeneinander nicht veränderten, so liegt das an ihrer ungeheuer weiten Entfernung. Ein Schnellzug, den wir aus weiter

1-15-17 (305)

Ferne, etwa von einem Berge aus, sehen, scheint schneckenartig durch die Landschaft zu kriechen. In 10 facher Entfernung müßte eine Bewegung 10 mal so schnell erfolgen, um den Eindruck der gleichen Schnelligkeit zu machen, wie in der einfachen Entfernung. Gegenüber den riesenhaften Entfernungen der Fixsterne ist ihre Ortsveränderung beim Anblick von der Erde trotz der oft starken Eigenbewegung kaum merklich. Der Arktur ändert seine Stellung erst in rund 800 Jahren um einen halben Bogengrad, d.h. um ein Stück, das dem Abstande der beiden Spitzen der Mondsichel gleich ist. Dabei bewegt er sich aber mit der kaum vorzustellenden Geschwindigkeit von 416 km in der Sekunde, der größte Geschwindigkeit, die wir überhaupt bei einem Weltkörper kennen. Sie ist 14 mal schneller als die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde durchschnittlich auf ihrer Bahn um die Sonne fortbewegt, und mehr als 400 mal schneller als der Flug unserer schnellsten Geschosse. Etwas nördlich von Arktur steht ein kleineres Sternbild, die Krone, eines der wenigen, bei denen man die Berechtigung des Namens unmittelbar einsieht. Es besteht in der Hauptsache aus einer etwa halbkreisförmigen Reihe von 6 Sternen, unter denen der dritte der hellste ist. Er heißt Gemma, der Edelstein, weil er wie ein Edelstein in der Mitte eines Diadems in dieser Sternreihe steht. Ein anderes kleines, aber eigenartiges Sternbild findet sich zwischen dem östlichen Ende des Löwen und der Deichsel des großen Wagens (Schwanz des großen Bären). Es ist eine Anhäufung von Sternen fünfter Größe, unscheinbar beim Anblick mit bloßem Auge, aber ein überraschend glänzendes Bild bei Betrachtung durch ein Prismenglas. Dies Sternbild wird als das „Haar der Königin Berenice“ bezeichnet. Weiter im Süden, noch südlich von Sternbilde der Jungfrau steht das ungleichseitige Viereck des „Raben“. Bei den alten Chaldäern war je eines der

1-15-18 (306)

12 Sternbilder des Tierkreises einem Monate des Jahres zugeordnet. Diese alte Jahr hatte aber wie im chinesischen Kalender nur 355 Tage, daher wurde etwa alle 3 Jahre ein Schaltmonat eingeschoben. Diesen teilte man dem „Raben“ zu. Er war also der 13. in der Tafelrunde der 12 Sterngottheiten und mußte diesen Platz nach Ende des Jahres räumen. Darauf geht unser Aberglaube zurück, daß, wo dreizehn bei Tisch sitzen, einer davon im Laufe des Jahres sterben muß. Was ursprünglich die poetische Umschreibung einer wissenschaftlich begründeten Vorstellung war, wurde zu einem unheimlichen abergläubischen Zerrbild, als es unverstanden, aber mit der Autorität der weisen Sterndeuter weitererzählt wurde.

S.

1-15-18 (306)