Lagerfeuer

1-6-1(87)

LAGERFEUER Nr.6. Matsuyama, Sonntag, den 5. März 1916

Kameraden!

Das weitere Erscheinen des „Lagerfeuers“ ist von Herrn Oberleutnant Mayekawa verboten worden mit der Begründung, daß er nur eine Zeitschrift mit wissenschaftlichen Aufsätzen erlaubt hätte, nicht aber ein Unterhaltungsblatt mit Rätseln u. dergl.

Es hatte keinen Erfolg sich darauf zu berufen, daß diese Einschränkung tatsächlich in der gegebenen Erlaubnis nicht gemacht war. Aber wenn der Gedanke richtig war, den die Schriftleitung durch das „Lagerfeuer“ verwirklichen wollte, dann kann japanische Willkür uns nicht davon hindern, ihn durchzuführen. - Das Wesen jenes Gedankens war, daß eine geistige Verbindung innerhalb des ganzen Lagers geschaffen werden sollte, ein Zweck, den grundsätzlich zu verbieten, wohl selbst ein Japaner nicht imstande ist. Wir wollten denen die etwas zu sagen haben, Gelegenheit geben, daß sie es uns allen erzählen, und damit gleich eine Sammlung von Aufsätzen schaffen, die in späteren Zeiten eine anregende Erinnerung an die Genossen der trüben Monate hier sein sollte.

Die rasch wachsende Zahl der Bezieher bestärkte uns in der Ansicht, daß wir einem tatsächlichen Bedürfnis entgegenkamen. Ist das der Fall, dann wollen wir versuchen, das gleiche Ziel auf anderem Wege zu erreichen. Wir sind bereit, Aufsätze und Mitteilungen dergleichen Art wie bisher zu sammeln und einige Schreibmaschinenabzüge davon herstellen zu lassen. Diese mögen unter denen, die bisher mit uns am „Lagerfeuer“

1-6-2(88)

saßen, von Hand zu Hand gehen. Was durch so kurze Verzögerung seinen Wert verlieren würde, das gehört dem ganzen Gedanken nach nicht in unsere Sammlung. Wer diese Sammlung persönlich besitzen möchte, der möge sich mit uns in Verbindung setzen. Wir wollen bei entsprechend großer Beteiligung die Sammlung nach dem Kriege drucken lassen, wenn es uns niemand mehr verbieten kann.

Die Voraussetzung für unsere Arbeit ist nur, daß wir die Überzeugung haben, damit tatsächlichen Wünschen zu entsprechen. Allein von unserem Leserkreis soll es abhängen, ob wir an dem begonnenen Werke weiterarbeiten.

Wir legen eine Probe davon bei, wie wir uns die Sammlung denken, eine zweite werden wir in einer Woche folgen weiterhin lassen. Alle diejenigen, die sich an der gemeinsamen Arbeit beteiligen oder die neu hinzutreten möchten, bitten wir zwecks näherer Auskunft darüber, wie wir uns die Weiterführung des Unternehmens denken, sich zu wenden:

in Yamagoe: an Vizew.d.R Goldschmidt,

in Dairinji: an Vizew.d.Ldst. Küntzel,

in Kokaido: an Sees. Bohner.

Wir wollen nochmals hervorheben, daß es sich unsererseits nur um einen Vorschlag handelt. Für andere Vorschläge, die unserem Plane zum Vorteil gereichen können, sind wir dankbar und bitten sie uns bis Samstag den 11. März zukommen zu lassen.

-------------------

Bulgarien seit der türkischen Eroberung.

(Die Bulgaren II.)

Die Geschichte der Bulgaren unter der Türkenherrschaft ist äußerlich arm an Ereignissen. Mehrere Aufstände wurden

1-6-3(89)

1-6-4 (90)

unterdruckt, ehe sie größeren Umfang annehmen konnten. So war die Befreiung Bulgariens nur zu erwarten von einem inneren Verfall der Osmanenmacht oder von dem Eingreifen der europäischen Großmächte, von denen zunächst Venedig (wegen seiner Besitzungen im Westen und Süden Griechenlands) und das Haus Habsburg mit den neuen Eindringlingen in Kämpfe verwickelt werden mußten.

Siegreich drangen die Osmanen immer weiter nach Europa hinein. Im 15. Jahrhundert fiel Konstantinopel, Griechenland und Bosnien in ihre Hände, im 16. Jahrhundert mit teilweise wechselndem Erfolge die Walachei, die Moldau, Bessarabien und nach dem Siege von Mohacz der Süden und Osten von Ungarn. König Franz I. von Frankreich erkannte in dem Sultan einen wertvollen Bundesgenossen gegen die Habsburger. So entstand zwischen Frankreich und der Türkei ein Bündnis, auf dem die frühere Vormachtstellung Frankreichs im Orient als Schutzmacht der dortigen Christen beruhte.

Durch Frankreich im Westen gebunden, konnte Karl V. nur mit halben Kräften das ungarische Erbe seines Bruders Ferdinand verteidigen. Seit 1541 beherrschten türkische Gouverneure von Oben aus das östliche Ungarn, und das habsburgisch gebliebene Westungarn mußte nach Konstantinopel Tribut zahlen. Bis Wien drangen mehrfach osmanische Heere, zuletzt unter dem Großensir Kara Mustafa 1683 im Bunde mit den aufständischen Ungarn. Aber der Höhepunkt der Osmanenmacht war seit dem 16. Jahrhundert überschritten, in den Jahren 1683-1699 wurde sie bis unter Belgrad zurückgedrängt und als während des spanischen Erbfolgekrieges neue Kämpfe zwischen Österreich und der Türkei ausbrachen, da stieß Prinz Eugen bis Üsküb, Nisch und Vidin vor und erzwang 1718 im Frieden von Passarowitz

1-6-5(91)

(Pozlarevac) die Abtretung der Kleinen Walachei und eines Teils von Serbien.

Das Vordringen Österreichs erweckte in den Balkanstaaten die erste ernstliche Hoffnung auf Befreiung. Zunächst bildeten die neuen österreichischen Gebiete das Ziel einerbulgarischen Auswanderung (1726). Aber die Hoffnung erlosch bald. Nach dem Tode des Prinzen Eugen wich das Glück von den Unternehmungen der Österreicher. Schon 1739 im Frieden von Belgrad fiel die Kleine Walgachei und Serbien an die Türkei zurück. Österreich hat sie bis zum jetzigen Kriege nie wieder gewonnen. Statt dessen tritt im 18. Jahrhundert Rußland immer mehr in den Vordergrund in der Balkanpolitik. Nachdem Peter der Große den Weg an die Ostsee gefunden hatte, suchten seine Nachfolger den Weg über das Schwarze Meer an das Mittelmeer, der Kampf um die Dardanellen bahnte sich an. Im Jahre 1774 drangen die Heere Katharinas II. bis Shumla vor und im Frieden von Kutschuk Kainardji erhielten auf Rußland Einwirkung hin die Moldau und die Walachei wieder eigene Fürsten, wenn auch unter der Pforte und begründete damit seinen Ruf als Schulzmacht der Balkanstaaten, die auch durch die griechische Kirche und durch ihre teilweise slawische Bevölkerung eine allerdings stark übertriebene Verwandtschaft zu „Mütterchen Rußland“ zu empfinden begannen. Unter Paul I. erfolgte ein neuer Vorstoß Rußlands nach dem Balkan. Er besetzte Bulgarien, schlug 1810 zusammen mit den Serben die Türken bei Varwarin an der Morawa. Damals wurde der Grund zu der Selbständigkeit Serbiens gelegt, aber Bulgarien zog keinen Vorteil aus dem Kriege, denn Napoleons I. Zug gegen Moskau zwang die Russen zu einem vorzeitigen Frieden. Das nächste Eingreifen Rußlands

1-6-6(92)

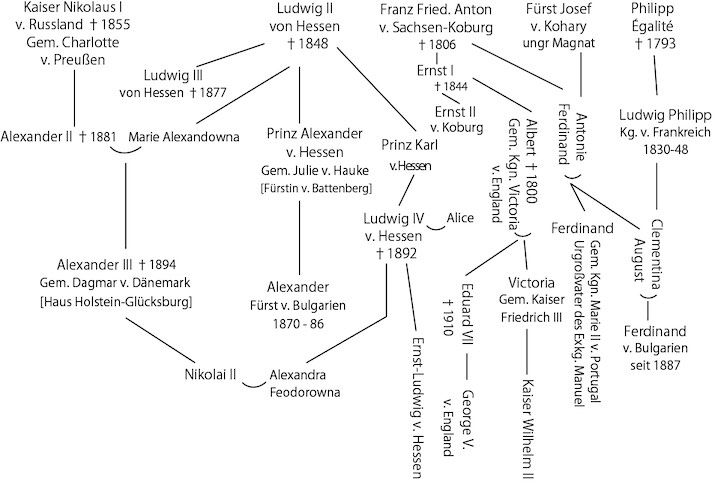

knüpfte sich an den Befreiungskampf der Griechen 1821-1829. Im Jahre 1829 besetzte der russische General Diebitsch wiederum Bulgarien und nahm Adrianopel ein, widersetzte sich aber den bulgarischen Freiheitsbestrebungen, deren Haupt Marmatschow war. Bulgarien blieb türkisch. Erst der russisch-türkische Krieg von 1877-1878 gab Bulgarien einen eigenen Fürsten, wenn er auch bis in die jüngste Zeit noch formell der Vasall des Sultans blieb. Auf Wunsch des Zaren Alexander II. Wählten die Bulgaren den Prinzen Alexander von Battenberg, aus hessischem Hause, einen Neffen des Zaren. Dies neue Bulgarien war auf das Gebiet nördlich des Balkans bis an die Donau beschränkt. Seiner Ausdehnung auf Ost-Rumelien (das Maritzatal mit Philippopel) widersetzte sich England, das die Entstehung eines starken russischen Schutzstaates in nächster Nähe der Dardanellen führte. Erst 1885 vereinigte Fürst Alexander infolge einer dort ausgebrochenen Volkserhebung Ostrumelien mit Bulgarien, mußte es aber durch die Siege von Slivnitza und Pirot noch gegen serbische Einsprache verteidigen.

Der Beginn einer eigenen Politik des jungen, nur als Werkzeug Rußlands gedachten Bulgariens erregte den Zorn des Zaren, unter russischem Druck dankte Fürst Alexander 1887 ab, aber in der Person Stambulows erwuchs den Bulgaren ein Staatsmann von ungewöhnlicher Tatkraft, dem es gelang, den russischen Ränken und Gewaltmaßregeln zum Trotz Bulgarien seine Selbstbestimmung zu erkämpfen. Im Auftrage des Russenzaren ging General Kaulbars nach Bulgarien und suchte das Land gegen Stambulow aufzuwiegeln, aber er scheiterte an dessen Geschick und Tatkraft und mußte unter dem SpoffeSpott? Europas das Land wieder verlassen. Nun ging Stambulow daran, seinem Volke einen neuen Fürsten zu geben. Nachdem Prinz Waldemar

1-6-7(93)

von Dänemark abgelehnt hatte wurde noch 1887 der damalige österreichische Husarenoffizier Prinz Ferdinand von Koburg-Kohary gegen den Widerspruch Rußlands zum Fürsten gewählt. Auch das bedeutete wieder ein Abrücken von Rußland, eine Stärkung der Beziehungen zu Österreich, und bis zu seiner Ermordung 1895 ist Stambulow, der unter Ferdinand Ministerprä-sident blieb, unversöhnlicher Russenfeind gewesen. Mit Stambulows Tode begann eine Annäherung der Politik des Fürsten an Rußland, eingeleitet durch den Übertritt des Thronfolgers zur orthodoxen Kirche, wobei der Zar Patenstelle übernahm. Fürst Ferdinand führte seitdem eine abwartende Politik. Da brach 1908 die Revolution in Konstantinopel aus, die Jungstärken schrieben Wahlen zum ersten türkischen Parlament aus, und zwar auch in den nur der Form nach noch zur Türkei gehörigen Staaten. Bulgarien antwortete darauf mit der Umwandlung in ein unabhängiges Zarentum. Die nationale Befreiung der Bulgaren wäre vollendet gewesen, wenn nicht das Vardartal noch türkisch geblieben wäre. Die Losreißung auch dieses Gebietes vom türkischen Reiche bildete einen Teil der „maledonischen Frage“, die durch das Auftreten makedonischer Freischaren immer brennender wurde. Ihre Lösung verlangte eine Verständigung mit Serbien und Griechenland. So bildete sich der Balkanbund (Bulgarien, Serbien, Montenegro, Griechenland), der 1912 der Türkei den Krieg erklärte, um die genannte Frage endgültig zu lösen. Seiner Lage entsprechend fiel Bulgarien die kriegerische Hauptarbeit zu. Als es aber den von Bulgaren bewohnten Teil von Makedonien als Siegesbeute beanspruchte, verweigerten die Bundesgenossen, die es inzwischen besetzt hatten, die Herausgabe, gestützt auf das geheime Einverständnis Rußlands. Bulgarien

1-6-8(94)

antwortete mit dem Kriege, in dem es Makedonien an Serbien und Griechenland, Adrianopel an die Türken, das Gebiet bei Silistria an die Rumänen verlor. Der Bukarester Friede 1913, der dies Ergebnis schuf, zeigte Bulgarien von neuem, wie unvereinbar seine Entwicklung mit den Absichten der russischen Politik war. Das Schoßkind von Petersburg wurde unter den Balkanstaaten mehr und mehr Serbien, bis der Wahnwitz des Mordes von Sarajenov sein Schicksal besiegelte.

Die Siege von 1915 haben Bulgarien in den Besitz der meisten Gebiete gesetzt, die es 1912 erstrebte. Heute nimmt es auf der Balkanhalbinsel wieder eine Stellung ein, die mit den besten Zeiten seiner Geschichte verglichen werden kann. Rumänien gegenüber hat es den Vorteil, größerer Einheitlichkeit in der Hauptmasse seiner Bevölkerung, Griechenland gegenüber ist es durch größere kriegerische Tüchtigkeit ausgezeichnet. So darf es der Zukunft vertrauend entgegengehen.

Die Bevölkerung des heutigen Bulgariens unterscheidet sich in mancher Beziehung von derjenigen zur Zeit der Asen und Terterji. Schon im 13. Jahrhundert sind gelegentlich südrussische Tataren in Bulgarien seßhaft geworden (heute etwa 18000 Köpfe). Die Eroberung durch die Osmanen hat dem Volke wiederum neue Elemente hinzugefügt. Seiner geographischen Lage entsprechend wurde Bulgarien stärker von Türken besiedelt, als die meisten anderen Balkanstaaten. Türken ließen sich in großer Menge nieder in der Ebene von Philippopel und in der Nähe der Festungen. Etwa eine halbe Million Türken lebt heute in den bulgarischen Grenzen. Nächst ihnen bilden den größten fremden Bestandteil die Zigeuner (rund 100 000 Köpfe). Sie leben vorwiegend im Süden des östlichen Balkans, wie überhaupt die nicht bulgarischen Einwohner Bulgariens sich hauptsächlich im Osten des Landes vorfinden.

1-6-9(95)

Die Änderung der politischen Verhältnisse in den letzten Jahrzehnten hat starke Aus- und Einwanderungen hervorgerufen. Früher ausgewanderte Bulgaren sind in die Heimat zurückgekehrt, Türken und Griechen ausgewandert, ihnen haben sich auch mohammedanisch gewordene Bulgaren („Pomaken“) angeschlossen. Diese Bewegungen werden sicher noch eine Zeitlang anhalten. Aber man darf auf der anderen Seite auch vermuten, daß eine Menge osmanischer Elemente im Lande bleiben werden. Wie weit sie freilich mit den Bulgaren durch Schulzwang u.a. verschmelzen werden, läßt sich schwer voraussagen.

Türken und Griechen spielen eine besondere Rolle innerhalb der Bevölkerung Bulgariens. Das Griechentum war der Träger des byzantinischen Reichsgedankens der ersten Fremdherrschaft die Bulgarien erlebte, sowie die Osmanen die Träger der zweiten Fremdherrschaft waren. Aber auch in türkischer Zeit hat das Griechentum eine drückende Herrschaft in Bulgarien ausgeübt, und zwar auf kirchlichem Gebiet. Wir müssen zum besseren Verständnis kurz auf die inneren Verhältnisse der kirchlichen Zeit eingehen.

Die Einwanderung der Osmanen trug einen anderen Charakter als die früheren Einwanderungen in Bulgarien. Die Osmanen sind nie mit der alten Bevölkerung verschmolzen. Der Islam allein schon trennte sie von den christlichen Untertanen, der „Rajah“ wie sie diese nannten. Selbstverwaltung im kleinen, aber Willkürherrschaft der türkischen Beamten im großen kennzeichnen die Lage der Bulgaren in jener Zeit. Die Osmanen sahen in ihren europäischen Provinzen lediglich Quellen zur Speisung ihrer Machtmittel. Sie preßten sie aus, teils durch drückende Steuern, teils durch die Einrichtung des Janitscharenkorps, das durch fünfjährige Auslebung unter der Jugend der unterworfenen

1-6-10(96)

Gebiete ergänzt wurde. Duldsamer als auf dem Gebiete der Verwaltung waren die Osmanen in kirchlicher Beziehung. Aber das Erschlaffen des politischen Selbstgefühls der Unterworfenen bahnte hier den Weg für einen verstärkten Einfluß des griechischen Klerus. Um Laufe des 18. Jahrhunderts brachte er das Schulwesen Bulgariens vollständig in seine Hand und untergrub von hier aus die Reste des Nationalgefühls zu Gunsten griechischen Wesens. Griechische Geistliche besetzten alle wichtige Stellen. Dagegen lehnte sich das Volk auf sowohl auf dem Gebiete der Kirche als auf dem der Schule.

Kaufleute, Ärzte und Gelehrte arbeiteten seit dem Anfange des 19. Jahrhunderts daran, bulgarische Volksschulen und bulgarische Zeitschriften ins Leben zu rufen, und sorgten für Unterricht in der bulgarischen Geschichte, und am Ostersonntag des Jahres 1860 begann ein kirchlicher Aufstand der Bulgaren, der schließlich 1870 dazu führte, daß trotz dem BaumeRaume? des Patriarchen zu Konstantinopel die bulgarische Kirche ein eigenes Haupt wählte. Die Befreiung vom griechisch-klerikalen Hoch war ein großer Erfolg des wiedererwachten Nationalbewußtseins, eine wichtige Vorstufe zur politischen Befreiung, und auch, als diese erreicht war, führten die Bulgaren die begonnene Unterrichtsreform weiter, so daß heute das Land nicht nur in Sofia eine eigene Universität besitzt, sondern was wichtiger ist, allgemeinen Schulzwang vom 8. Bis 12. Jahre.

Werfen wir einen Rückblick auf die gesamte Geschichte der Bulgaren, so sehen wir ein ungemein wechselreiches und zum Teil widersprechendes Bild vor uns. Dreimal haben die Bulgaren ein mächtiges Reich gegründet, zweimal sind sie drückender Fremdherrschaft verfallen, und dasselbe Volk, das als das erste eine slawische Bevölkerung zu ebenbürtiger

1-6-11(97)

Gegnerschaft gegen Byzanz zusammenfaßte, hat länger und geduldiger als irgend ein anderer Balkanstaat die Herrschaft der Türken ertragen.

Die Geschichte eines Volkes wird uns niemals restlos verständlich sein, aber manches scheinbar Widersinnige wird klarer, wenn wir uns gewisse Grundlagen der Entwicklung vor Augen halten, die einerseits in der geographischen Lage, teils im Charakter der Bevölkerung wurzeln. Einige Punkte mögen hier kurz gestreift werden:

Für die Bevölkerung ist in der Zeit des ersten Bulgarenreiches offenbar bezeichnend die Verbündung einer kräftigen und tapferen, aber politisch wenig regsamen Unterschicht mit einer sie zusammenhalten den Oberschicht. Aber worin lag das Geheimnis, dieser Oberschicht gestattete, das Volk zu einheitlicher politischer Geltung zusammenzuführen? Hier kommt die nomadische Vergangenheit der türkischen Völker in Betracht. Die aus den Steppen stammenden Nomaden sind gleich den Steppentieren von der Natur selbst zu Herdenwesen gezüchtet. Die durch das Klima bedingten regelmäßigen Wanderungen gewöhnen sie triebmäßig an gemeinsames Handeln im Gegensatze zu den seßhaften Völkern, die besonders beim Leben in Bergtälern zu einem gewissen Einspännertum neigen, da der einzelne sich mehr oder weniger unabhängig von seinem Nachbar entwickelt. Auch in Deutschland ist ja die Einigung von der Ebene ausgegangen und von einer durch verhältnismäßig späte Einwanderung entstandenen Bevölkerung. Die Einwanderung der Slaven und der Alt-Bularen nach der Balkanhalbinsel trägt einen ganz verschiedenen Charakter. Bei den Bulgaren handelt es sich um den Kriegszug einer erobernden Horde, bei den Slaven um ein

1-6-12(98)

allmähliches Vorquellen des Bevölkerungsüberschusses aus den Bergtälern der alten Heimat. Man kann die Verquickung des slawischen Bergvolkes mit dem bulgarischen Steppenvolke als eine glückliche gegenseitige Ergänzung ansehen. Aber bei solchen Völkerdurchmischungen zeigt es sich meistens, daß sie nach einer kurzen Zeit des Gedeihens verfallen, weil sie eben nicht feste Persönlichkeiten sind, sondern mit der gegenseitigen Durchdringung der ursprünglich übereinander geschichteten Volksteile etwas anderes werden. Die herrschenden Stände nehmen mit dem Einschlage des Blutes der Unterschicht Eigenschaften auf, die für den Untergebenen gut und nützlich sind, aber nicht für den Herren. Es bildete sich ein Volk mit neuen Eigenschaften, das sich erst geschichtlich bewähren und in harter Auslese die untüchtigen Mischergebnisse ausmerzen muß. So beruht der Niedergang des ersten Bulgarenreiches offenbar nicht nur auf dem zufälligen Auftreten starker Kaiser bei dem byzantinischen Gegner, sondern auch auf dem Verlassen der alten Gliederung, auf dem Rückgange des altbulgarischen Führerelements.

Denn dieses gewinnt in dem zweiten Reiche auch in Zeiten schwacher byzantinischer Kaiser nicht wieder seine alte Stellung. Von vornherein spielen da die inzwischen eingewanderten Kumanen eine wesentliche Rolle. Auch ihre Glanzzeit ist kurz, aber offenbar aus anderen Gründen. Der kumanische Adel ist zwar in die regierenden Kreise des Bulgarentums stark eingedrungen, aber die Masse der Einwanderer hat sich immer eine gewisse Sonderstellung gegenüber der eingesessenen Bevölkerung behalten. Noch heute besteht diese Scheidung, äußerlich auch daran erkennbar, daß die Nachkommen der Kumanen türkisch sprechen, nicht bulgarisch, während eine Unterscheidung des eigentlichen bulgarischen

1-6-13(99)

Elementes von den ursprünglichen Slaven kaum durchführbar sein wird.

Der Untergang des zweiten Bulgarenreiches ist vorwiegend durch die geographischen Beziehungen bedingt. Bulgarien lag da, wo die Einfallstraßen der asiatischen Völker, der Mongolen einerseits, der Osmanen andrerseits, sich trafen. Das durch die Einfälle der einen stark bedrängte Land war nicht mehr stark genug, um den Ansturm der anderen auszuhalten. Die zeitweise Unterwerfung durch die Serben erscheint demgegenüber fast nur wie ein Zufall. Die Niederlage von Vilbudz, durch die Überraschung des ahnungslosen Bulgarenheeres erzwungen, wäre unter anderen allgemeinen Verhältnissen sicher wieder ausgeglichen worden. Ihr Erfolg ist mehr ein Zeichen der schon begonnenen Zerrüttung des Besiegten, als der besonderen Überlegenheit des Siegers.

Die Front der Bulgaren ist immer überwiegend gegen Osten gerichtet gewesen. Zwischen dem Schipka-Passe und dem Schwarzen Meere haben sich die meisten Kämpfe abgespielt, und der Osten des heutigen Reiches enthält demgemäß auch am meisten fremde Volkselemente.

Die Kämpfe haben zu verschiedenen Zeiten einen sehr verschiedenen Charakter getragen, das erste Bulgarenreich drang erobernd gegen Byzanz vor, das zweite hat in der Hauptsache Verteidigungskämpfe zu führen gehabt gegen Byzanz, gegen die Mongolen, gegen die Türken. Wenn wir dem dritten Reiche sein Horoskop stellen sollen, dann darf man vielleicht sagen, es stehe unter dem Zeichen des Balkanzuges, der es seit Anfang dieses Jahres durchquert und die Nordsee mit dem Bosporus verbindet. Die Aufgabe des jetzigen Bulgarenstaates wird wohl in viel geringerem Maße

1-6-14(100)

als bei den früheren Staatsbildungen eine kriegerische sein, sie wird hauptsächlich auf dem Gebiete wirtschaftlicher Entwicklung liegen, und hierin kann die geographische Lage Bulgarien eine wichtige Vermittlerrolle zuweisen für die Zukunft.

S.

---------------

Beriberi, eine Ernnährungskrankheit.

Diese Krankheit ist heimisch in Ostasien, an der Küste Afrikas, auf den Niederländischen Inseln, den Philippinen und Brasilien. Man hielt sie früher für eine Infektionskrankheit, fand aber keinen Infektionserreger noch konnte man Ansteckungen von Person zu Person beobachten.

Die ersten, welche einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Reisnahrung vermuteten, waren Wernisch (1879)und Van Leent (1880). Eykman und andere holländische Kolonialärzte bestätigen diese Vermutungen.

Auf Grund von Beobachtungen, die Eykman und Vordermann in 100 japanischen Gefängnissen machen konnten, wurde gezeigt, daß Beriberi eine Ernährungskrankheit ist und mit dauerndem einseitigen Reisgenuß in Beziehung steht. Es ergab sich, daß nur der dauernde Genuß von weißem poliertem Reis, der durch das Polieren das Silberhäutchen und die äußere Kornschicht verloren hat, die Krankheit zum Ausbruch bringt, während dagegen nur enthülster Reis zu keinerlei Krankheitserscheinungen führt. Gryns zeigte auch, daß polierter mit Reiskleie versetzter Reis nicht Beriberi erzeugt, und kam zu dem Schluß, daß durch das Polieren ein Bestandteil des Reises verloren geht, der vor dem Ausbruch des Beriberi schützt.

Dies bestätigte auch das Tierexperiment. Durch ausschließliches Füttern von Hühnern und Tauben mit poliertem Reis

1-6-15(101)

kam nach 20-30 Tagen bei diesen Tieren eine Krankheit zum Ausbruch, die äußerlich die Erscheinung der menschlichen Beriberi zeigte, und führte bei Innehaltung der Reisnahrung mehr oder weniger schnell zum Tode. Beim Menschen tritt bei reiner Reisnahrung Beriberi in 6-7 Wochen auf. Spätere Versuche ergaben, daß experimentelle Beriberi auch mit verschiedenen Stärkearten, sowie mit verschiedenen Brot- und Zuckerarten erzeugt werden kann.

Nach den Aufklärungen von Emil Fischer und seinen Mitarbeitern glaubte man alle für die menschliche Ernährung erforderlichen Stoffe: Eiweißstoffe, Fette, Kolhenhydrate (Stärke, Cellulose und Zucker) und Salze zu kennen. Nach den neueren Forschungen über Beriberi und verwandte Krankheiten scheinen in den Nahrungsmitteln noch andere lebenswichtige, für die Ernährung unentbehrliche Stoffe enthalten zu sein, die Funk mit dem Sammelnamen Vitamine bezeichnet, und der sich in der Fachliteratur eingebürgert hat.

Funk, der Leiter des Instituts für Krebsforschung in London, hat durch umfangreiche und äußerst schwierige Experimente versucht die Vitamine herzustellen. Sie kommen in den Nahrungsmitteln offenbar nur in ganz geringen Mengen vor. Es gelang aus Reiskleie kleine Mengen eines bisher unbekannten Stoffes von höchster physiologischer Wirksamkeit rein herzustellen. Mit wenigen Milligramm davon konnte man in wenigen Stunden künstlich bei Hühnern erzeugte Beriberi heilen. Ähnlich chemische Stoffe gewann man dann auch aus Milch, Weizen, Gerste, Mais, Bohnen und Hefe. Man fand sie nicht nur in Pflanzenkost, sondern auch in tierischen Nahrungsmitteln, im Gehirn, im Fleisch und in Eiern.

Es handelt sich hierbei also um eine ganze Gruppe von

1-6-16(102)

chemisch ähnlichen Stoffen, die alle unter dem Sammelnamen Vitamine zusammengefaßt werden. Es sind stickstoffhaltige, sehr kompliziert gebaute kristalline Körper. Sie sind weit verbreitet im Pflanzenreich und befinden sich meist in den fett- u. Eiweißreichen Teilen der Früchte, also beim Reis, Mais, Weizen z.B. in den äußeren Schichten des Korns. Verhältnismäßig am vitaminreichsten sind die Gemüsearten, Kartoffeln, Obst und Milch. Bei längerem Erhitzen auf 110-120 Grad verlieren die Vitamine ihre Wirkung und zersetzen sich; ebensowenig vertragen sie das vollständige Austrocknen. Sie sind daher z.B. in künstlichen Nährpräparaten, Kindermehlen oder Dauermilchpulvern nicht mehr aufzufinden.

Über die Art ihrer Wirksamkeit weiß man noch nichts. Man kann nur aussprechen, daß sie, obwohl sie in so geringen Mengen vorkommen, für das Leben unentbehrlich sind. Jede Nahrung muß Vitamine enthalten. Werden dem Körper zu wenig dieser Stoffe zugeführt, so muß er erkranken.

Bei der abwechselungsreichen Kost des Europäers besteht wohl kaum die Gefahr, daß der Körper zu wenig Vitamine erhält. Anders liegen die Verhältnisse da, wo einseitige Nahrung genossen wird, z.B. Reis, der noch dazu durch das Polieren unzweckmäßig behandelt wird. Je nach dem Charakter der Nahrung, treten dann verschiedene Krankheiten auf: Beriberi beim Reis, Pellagra beim enthülsten und polierten Mais, Skorbut bei langdauernder einseitiger Mehlnahrung und Genuß von sterilisierten Fleischkonserven und getrockneten Früchten. Skorbut ist infolge der besseren Verpflegung auf den Schiffen sehr zurückgegangen. Man vermutet heute auch, daß die englische Krankheit (Rachitis), diese überall auftretende Kinderkrankheit, auf unzweckmäßige Nahrung: zu lange

1-6-17(103)

abgekochte Milch, vitaminarme Kindermehle und Nährpräparate, zurückzuführen ist.

Daß Beriberi und die ihr Verwandten ohne Krankheiten einer Folge von unzweckmäßiger Behandlung der entsprechenden Nahrungsmittel sind, zeigt die Statistik. Als man nämlich mit der Einführung der modernen Reispoliermaschinen begann, konnte man eine ungeheure Ausbreitung von Beriberi feststellen.

Durch das Polieren verliert der Reis seine äußeren Schichten vollständig und damit die Vitamine, während bei den primitiven Handmühlen der Eingeborenen dieser Prozeß nicht so vollständig ist.

In der japanischen Marine wurden bis zum Jahre 1883 über ¼aller Mannschaften alljährlich von Beriberi befallen. Die durchschnittliche Sterblichkeit betrug 20%. Dadurch, daß von diesem Zeitpunkt an eine durchgreifenden Ernährungsänderung eingeführt wurde, gelang es die Krankheit in der Marine in 3-4 Jahren fast vollständig auszurotten.

In ganz Japan und China, wo Beriberi schon seit über 1000 Jahre bekannt ist, schätzt man die Zahl der Beriberi-Fälle auf etwa 50000 jährlich, von denen Tausende der Krankheit erliegen. Das hat wohl seinen Grund darin, daß die Ergebnisse der Wissenschaft nur sehr langsam oder überhaupt nicht die breiten Volksschichten eindringen, und auch die behördliche Anerkennung finden. Nur die Regierung der Vereinigten Staaten hat bis jetzt ein Gesetz erlassen, daß auf den Philippinen das vollständige Polieren des Reises verbietet. In Nordamerika und Italien, wo sich weite Kreise der Bevölkerung ausschließlich von Mais nähren, ist die Pellagra weit verbreitet. In Amerika wurden in den Jahren 1907-1911 26000 Pellagraerkrankungen mit 6000 Todesfällen gezählt, in Italien im Jahre 1910 33800 Erkrankungen

1-6-18(104)

mit 23000 Todesfällen.

Krankheitserscheinungen bei Beriberi.

Die hauptsächlichsten Erscheinugen dieser Krankheit sind Bewegungsunfähigkeit, Lähmung, ja sogar Erstarrung besonders der Gliedmaßen. Häufig ist sie von Wassersucht begleitet. In schweren Fällen wird das Herz angegriffen, und die Krankheit wirkt dann rasch tödlich. Gewöhnlich erstreckt sie sich über mehrere Monate und endlich vielfach mit Genesung. Wer einen Anfall gehabt hat, kann erwarten, daß sich dieser in einem oder 2 Jahren wiederholt. Manche Personen haben bis 10 oder 20 Abfälle gehabt, die alle mit dem warmen Wetter einsetzten und mit dem Herbst verschwanden. Frauen werden seltener befallen als Männer, ausgenommen während der Schwangerschaft und nach der Entbindung.

Skorbut. Er besteht im wesentlichen aus Blutungen, die ohne Anlaß eintreten. In leichteren Fällen kommen sie auf der äußeren Haut, in schwereren in tiefer gelegenen Teilen und in den Schleimhäuten der Nase, des Darmes, der Luftröhre u.a. vor. Skorbut beginnt mit Mattigkeit und bläulicher Färbung des Zahnfleisches, das anschwillt, locker und schmerzhaft wird. Die Zähne werden locker und fallen aus. Die Krankheit kann durch Erschöpfung, Lungenentzündung und Gehirnblutung zum Tode führen.

Klautke.

----------------

Der Einfluß des Krieges auf Arbeitsverträge.

Die Leser des unter obiger Überschrift in Nr. 2 des „Lagerfeuers“ veröffentlichen Aufsatzes wird eine über die dort berührten Fragen kürzlich ergangene Ent¬scheidung unseres höchsten Gerichtshofs interessieren, die im Auszug von der Frankfurter Zeitung abgedruckt wird. Das Reichsgericht bestätigt unsere Ausführungen,

1-6-19(105)

schränkt jedoch das Kündigungsrecht des Geschäftsherren noch mehr ein, wie wir es getan haben. In der Entscheidung heißt es:

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß ein „wichtiger Grund“ nach §626 B.G.B. Nicht schon dann vorliegt, wenn die unter der Einwirkung des Krieges entstanden wirtschaftliche Lage den Betrieb, für den vertragsmäßig der Dienstverpflichtete tätig zu sein hat, nicht mehr lohnend erscheinen läßt, ja selbst dann nicht, wenn aus diesem Grunde der Dienstberechtigte sich zur Einstellung des Betriebes entschließt. Insoweit hat allein der Dienstberechtigte die wirtschaftliche Gefahr des Betriebes zu tragen. Ein „wichtiger Grund“ für die Aufhebung des Dienstvertrages ist erst dann als vorhanden anzuerkennen, wenn die Weiterführung des Betriebes mit Rücksicht auf die Folgezustände des Krieges unmöglich erscheint. Diese Unmöglichkeit braucht nicht darin zu bestehen, daß Vernichtung, Plünderung oder andere Kriegsereignisse die Hilfsmittel des Betriebes zerstört haben, sie ist schon dann gegeben, wenn noch den tatsächlichen Verhältnissen vernünftigerweise und noch Treu und Glauben dem Dienst¬berechtigten die Weiterführung unter keinen Umständen zugemutet werden kann.

Der Geschäftsherr also, der wegen verringerter Gewinnerzielung aus freien Stücken seinen Betrieb einschränkt oder einstellt, muß allen seinen Angestellten bis zum Ablauf des Dienstvertrages, bzw. Bis zum Ende der Kündigungsfrist, weiter Gehalt zahlen. Die Entscheidung des Reichsgerichts ist besonders von sozialem Standpunkt betrachtet sehr erfreulich, da sie dem wirtschaftlich Schwächeren zugute kommt.

Dt.

-----------------------

1-6-20(106)

Jahrestage des Krieges.

März 1915.

| 2. III. | Letzte Rückzugsgefechte der Russen im Walde von Augustowo nach der

neuntägigen Winterschlacht in den Masuren. |

| 10. III. | Ende der Winterschlacht in der Champagne. Zusammenbruch des französischen Angriffs mit über 45000 Mann Verluste. |

| 14. III. | S.M.S. „Dresden“ im neutralen Hafen der chilenischen Insel Inan Fernandes von englischen Kriegsschiffen überfallen und gesprengt. |

| 12/14. III. | Englischer Angriff bei Neuve Chapelle. 48 englische Bataillone gegen 3 deutsche. |

| 17. III. | Erfolgreicher Abschluß der Kämpfe um die Loretto Höhe bei Arras. |

| 18. III. | Bei vergeblichem Angriff sinken in den Dardanellen „Bonvet“, „Irresistible“, „Ocean“, später auch „Gaulois“. |

| 18/22. III. | Russische Reichswehr dringt bis Memel vor. |

| 22. III. | Übergabe der Festung Przemysl. |

| 22. III. | Ergebnis der II. Kriegsanleihe: 9 Milliarden Mark. |

| 30. III. | Ostpreußischer Landsturm schlägt die Russen bei Tanroggen.

Prinz Joachim nimmt an den Kämpfen teil.

Kreis Memel vom Feinde gesäubert. |